一、中西文化之异同到“世界文学”现象

人同此心,心同此理

性相近,而习相远也

21世纪经济全球化与文化多元化已经成为不可阻挡的历史潮流。

全球化,可以说是当代社会生活最重要的特征之一,对于全球化问题的讨论,是当前世界范围内最引人注目的话题之一。随之产生的问题就是:全球化语境中的民族文化生存。

随着新世纪的来临,伴随着全球化的经济交往与信息传播的飞速发展,经济全球化、信息全球化的趋势日益加强。在全球化语境下,大众传播媒介(报纸、杂志、广播、电影、电视、因特网)发挥着越来越重要的作用,加拿大著名传播学家麦克卢汉早在20世纪60年代提出的关于“地球村”的概念,正在成为现实。尤其是以电视和因特网为主导的传播界正在重构着人类的生存空间,全球被村庄化,人类被世界化,大众传播媒介深深渗透到人类社会生活的各个领域之中。

在这种全球化进程中,我们不能不面临与回答这样一个问题,即:全球化进程中,独具特色的文化能否得到保持?全球文化发展究竟应当“一元”还是“多元”?我们认为,全球化不仅限于经济领域,它也渗透到社会、文化等领域,改变着人类生活与全球面貌。从一定意义上讲,全球化是整个人类文明的新阶段,全球化就是人类社会整体化、互联化、依存化。所谓整体化,是指全球作为同一个整体而存在,世界各国之间的影响日益加强;所谓互联化,是指所有国家和民族在信息交往、经济利益、文化交流等多方面的普遍相关性;所谓依存化,是指国际合作与协调,对话与协商,已经成为任何国家与民族发展的基础与前提。

但是,另一方面我们也必须看到,全球化并不意味着全球趋同,更不能将其想象为一种“世界大同”的幻想境界。对于文化来讲,更要看到它既有时代性,又有民族性,既要看到现代文化的创造性发展,又要看到传统文化的批判性继承。“文化是一个在特定的空间发展起来的历史范畴。世界上不存在超越时空的文化。不同的民族在不同的生活环境中逐渐形成各具风格的生产方式与生活方式,养育了各种文化类型;同一民族又因生活环境的变迁和文化自身的运动规律,在不同历史阶段其文化呈现各异的形态,所谓‘文变染乎世情,兴废系乎时序’。前者是文化的民族性(或曰地域性),后者是文化的时代性(或曰阶段性)。文化作为有理性的人类的创造,与人类主观精神的能动作用有着密切关系,但文化的民族特征和时代特征终究不是人的主观精神的随意作品,而只能是各民族在不断适应和改造所处的自然——社会环境的过程中逐渐形成和发展起来的。”(1)显然,由于文化具有民族性的特点,使得经济全球化的同时,保持文化多元化的态势。

在全球化进程中,不但发达国家与发展中国家之间存在着矛盾,在发达国家之间、发展中国家之间,乃至主权国家与跨国公司之间也存在着差异和矛盾。尤其是发展中国家在全球化进程中,一方面要防止文化保守主义,积极参与到世界现代化、经济全球化当中去;另一方面又要警惕文化帝国主义的侵略, 实现既接纳现代性又保持民族性的文化整合, 既加强同世界各国的文化交流又维护自己独具特色的文化。

人类之间的交流,必将造成异质文化的交流,推动人类文明的进程。

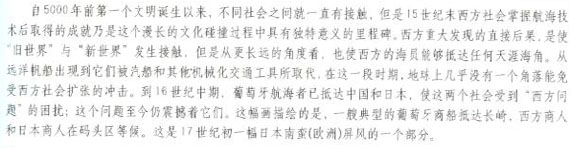

文明不会始终彼此隔绝,而是不断地以和平或非和平的方式相互碰撞。在这种碰撞中,最引人注目的就是16世纪西方文明和“新世界”的碰撞。

——汤因比

在西方文化发展史上,马可·波罗东游是最典型的一例。

马可·波罗,13世纪来自意大利的世界著名的旅行家和商人。17岁时跟随父亲和叔叔,途经中东,历时四年多到达蒙古帝国。于1275年到达元朝的首都,与大汗忽必烈建立了友谊。他在中国游历了17年,曾访问当时中国的许多古城,到过西南部的云南和东南地区。回到威尼斯之后,在一次威尼斯和热那亚之间的海战中被俘,在监狱里口述旅行经历,由鲁斯蒂谦写出《马可·波罗游记》, (又名《马可·波罗行纪》、《东方见闻录》)记述了他在东方最富有的国家——中国的见闻,激起了欧洲人对东方的热烈向往,对以后新航路的开辟产生了巨大的影响。同时,西方地理学家还根据书中的描述,绘制了早期的“世界地图”。

《马可·波罗游记》是欧洲人撰写的第一部详尽描绘中国历史、文化和艺术的游记。16世纪,意大利收藏家、地理学家赖麦锡说,马可·波罗在1299年写完《游记》,“几个月后,这部书已在意大利境内随处可见”。在1324年马可·波罗逝世前,《马可·波罗游记》已被翻译成多种欧洲文字,广为流传。现存的《马可·波罗游记》有119种各种文字的版本。在把中国文化艺术传播到欧洲这一方面,《马可·波罗游记》具有重要意义。西方研究马可·波罗的学者莫里斯·科利思认为,马可·波罗的游记“不是一部单纯的游记,而是启蒙式作品,对于闭塞的欧洲人来说,无异于振聋发聩,为欧洲人展示了全新的知识领域和视野。这本书的意义,在于它导致了欧洲人文科学的广泛复兴”。

该书中极力描写中国文教昌明,财富充裕,工商发达,强烈地震撼了欧洲,唤起了巫术欧洲人的东方美梦。后来,欧洲人在地理上的大发现,都与《马可·波罗游记》有着直接与间接地联系。

1、从地理大发现到“地球村”

15世纪末,欧洲已经形成了比较强大的民族国家,如英、法、葡萄牙和西班牙,西欧各国商品经济迅速发展,对铸造货币的黄金、白银的需求增大。当时的天文、地理知识有很大发展,古希腊地理学家的地圆学说日益流行,在航海方面,造船技术有很大改善,中国发明的罗盘针在欧洲已得到运用,这使远程航行成为可能。较早完成中央集权的西班牙、葡萄牙率先进行海上探险。

出生于热那亚的意大利航海家哥伦布从小爱读《马可·波罗游记》,得知中国、印度这些东方国家十分富有,“黄金遍地,香料盈野”,于是幻想能够远游去诱人的东方世界决意东游,1492年8月,离开西班牙的巴罗斯港,向正西远航,经过两个月零九天,到达美洲。但他至死认为自己到的是亚洲印度,当地居民被称为“印第安人”。哥伦布完成了人类首次横渡大西洋的壮举,预告了一个新时代的开始,被誉为“第一个发现美洲的人”。到16世纪下半期后,美洲玛雅地区完全沦为西班牙殖民地。

1497年,葡萄牙航海家达·伽马也是受到受到《马可·波罗游记》的影响,为了寻找契丹(即中国),结果发现了绕道好望角到达印度的新航线;

1519年9月-1522年9月,葡萄牙航海家麦哲伦完成人类首次环球航行,“维多利亚”号商船印度洋,绕过好望角,回到西班牙。

|

公元1500年前后的地理大发现,拉开了不同国家相互对话和相互竞争的历史大幕。由此,欧洲的各国的发展有了全球坐标。

英国现代著名历史学家杰弗里·巴勒克拉夫主编的《泰晤士世界历史地图集》(1978)说:“假如把1500年作为划分世界历史新时期的标志,这是因为从这时起在各大陆间建立起了直接的海上联系。”

他同时指出了“大约在1500年前后,原来一直是向亚洲一端倾斜的天平开始发生变化”,“整个说来,1500年以前,是世界冲击欧洲;1500年以后,是欧洲冲击世界。”(该图集约有600幅彩色地图,反映了从人类起源到1975年为下限的人类历史的运动和发展,表现了人类文明在各个历史时期所形成的不同发展水平,以及不同文明在历史上的成就、挫折和复兴。本图集收有127篇文字论述,分别由80位西方历史学家执笔。这些论述既是有关地图的说明,又是人类历史重大主题的高度概括;他们既有完整体系,又可独立成篇。本图集卷首又有世界历史大事年表,用对照形式,选列从公元前9000年至公元1975年(个别到1976年)世界各大地区的重大历史事件和文化、科技成就。图文并茂,提纲挈领,论述精当,反映最新科研成果,是本书的一大特色。)

英国美术史家贡布里希也说:“近代是从1492年哥伦布发现美洲开始的。我们还记得那个时期在艺术上的重要性。”(《艺术发展史》,范景中译,天津人民美术出版社1986年版 ,第267页。)

事实上,欧洲航海探险家的地理发现不仅鸣响了世界近代史的前奏,它同时也是世界性文化艺术交流的前提,由此而为不同民族、地域和国度美术的发展从边缘部位开辟了一个新的侧面——我们将会看到它怎样从一种微弱的潜在因素发展为令人不能漠视的重大因素。

美国当代文化史学家斯塔夫里阿诺斯指出,1500年以前的各地区的人类社会均处于不同程度的彼此隔离的状态之中。而在此后,随着人类社会的不断发展和进步、地理大发现和新航路的开辟,整个世界结束了各地区的相对孤立、闭塞的文化状态。而交通工具的不断更新、通讯联系的不断增强,使整个人类社会正以加速度的方式发生着根本性的变化。

在互联网诞生前的20世纪60年代,当广播、电视等电子媒介开始显露出它们的优势时,加拿大学者马歇尔·麦克卢汉就在他的名著《理解媒介:论人的延伸》中指出了媒介的本质及力量,分析了媒介在人类历史发展中的作用,并大胆地预言了电子媒介的影响。他认为媒介是人的延伸,媒介可以超越时间、空间,延伸人们的视觉、听觉和触觉;他认为媒介就是讯息,是媒介本身而不是媒介传递的信息在改变着人类社会;他预言,随着电子媒介的发展,世界将日益变为一个“地球村”。

今天的世界在现代科学技术的推动下,各地区、各民族、各种文化之间的交往和联系更加频繁和密切。电脑、电视、传真机、人造卫星、航天飞机、国际互联网等的相继出现和广泛运用,使世界的任何地区和社会文化都不可能处在绝对孤立的状态之中,世界上发生的任何重大事件都不可避免地会影响到整个人类社会 的生存和发展,关系到人类的前途和命运。我们所共同居住的这个星球已经成为一个"宇宙飞船式的地球村"。

案例:

2009年 “圆明园兽首事件”

2008年10月,法国佳士得拍卖行宣布,将拍卖圆明园鼠首和兔首铜像。消息传出后,引发中国民众热议,近百人组成律师团追索。2009年2月24日,法国法院批准拍卖。

2009年2月25日 法国佳士得拍卖行二十五日晚间在巴黎拍卖中国圆明园流失文物鼠首和兔首铜像,两个兽首分别以一千四百万欧元的价格被一电话买家买走。

中国外交部发言人反复强调了中方反对拍卖圆明园流失文物之立场。

二月十七日,中国国家文物局相关负责人致函佳士得公司正式表明强烈反对其拍卖圆明园文物的原则立场,并明确要求撤拍有关文物。

由中国近百人组成的律师团也发起追讨行动,并由法国执业律师、旅法华人任晓红及其合伙人代表欧洲保护中华艺术联合会于二月十九日向法国巴黎大审法院提出了要求停止圆明园流失文物鼠首兔首铜像拍卖的诉讼请求。

北京圆明园管理处也明确指出,对于历史上被掠夺到海外的文物,中国对其拥有不可质疑的所有权;不赞同圆明园流散文物进入拍卖市场,也不赞同以“回购”方式买回被别人“掠走”的中国珍贵文物。这些文物理应归还中国,回到它的“原生地”。

2、“世界文学”概念的提出

事实上,巴勒克拉夫的宏观历史学和贡布里希的美术史界说实际上已在十九世纪前半叶为歌德和马克思、恩格斯所提出。“世界文学” 这个概念最初是在19世纪上半期由德国两位天才——歌德和马克思提出的。他们从不同的角度发现了这个概念,歌德从文学的角度看出世界文学的时代即将来到,马克思从社会经济学的角度看到世界文学、世界市场时代的到来。

歌德与“世界文学”

歌德是在1827年1月31日与爱克曼的谈话时,说自己读了中国的小说《好逑传》得到启示,觉得世界文学的时代将快来临了。歌德读《好逑传》后的感受是这样的:

并不象人们所猜测的那样奇怪。中国人在思想、行为和情感方面几乎和我们一样,使我们很快就感到他们是我们的同类人,只是在他们那里一切都比我们这里更明朗,更纯洁,也更合乎道德。在他们那里一切都是可以理解的,平易近人的,没有强烈的情欲和飞腾动荡的诗兴,因此和我写的《赫尔曼与窦绿台》以及英国理查生写的小说有很多类似的地方。他们还有一个特点,人和大自然是生活在一起的。你经常听到金鱼在池子里跳跃,鸟儿在枝头歌唱不停,白天总是阳光灿烂,夜晚总是月白风清。月亮是经常谈到的,只是月亮不改变自然风景,它和太阳一样明亮。房屋内部和中国画一样整洁雅致。......有一对钟情的男女在长期相识中很贞洁自持,有一次他俩不得不在同一房间里过夜, 就谈了一夜的话,谁也不惹谁。...... 还有许多典故都涉及道德和礼仪。正是这种在一切方面保持严格的节制,使得中国维持到几千年之久,而且还会长存下去。

我看见贝郎瑞的诗歌和这部中国传奇形成了极可注意的对比。贝郎瑞的诗歌几乎每一首都根据一种不道德的淫荡题材,假使这种题材不是由贝郎瑞那样具有大才能的人来写的话,就会引起我的高度反感。贝郎瑞用这种题材却不但不引起反感,而且引人入胜。请你说一说,中国诗人那样彻底遵守道德,而现代法国的第一流诗人却正相反,这不是极可注意吗?

歌德又说:我愈来愈深信,诗是人类的共同财产。诗随时随地由成百上千的人创造出来。......不过说句实在话,我们德国人如果不跳开周围环境的小圈子朝外面看一看,我们就会陷入上面说的那种学究气的昏头昏脑。所以我喜欢环视,四周的外国外族的情况,我也劝每个人都这么办。民族文学在现代算不了很大的一回事,世界文学的时代已快来临了。......碰到好的作品,只要它还有可取之处,就把它吸收过来。([德]爱克曼辑录:《歌德谈话录》,朱光潜译,人民文学出版社1985年版,第111-113页。)

歌德的这段话至少有这样几点对我们有重要启发:一、"世界文学"的眼光是一种摈弃了民族狭隘性的有着开阔胸襟和视野的新文艺观;二、"世界文学"的出现是相对于封闭的"民族文学"的文学发展史上的大事;三、歌德恰恰是在读了一部中国传奇(据朱光潜译,可能是《风月好迷传》)后说这番话的,他并且将之与法国诗人贝朗瑞的诗歌作了对比,这就超越了欧洲范围而将东西方文艺的比较提上日程。

歌德在晚年读了许多外国文学作品,我国明末的“才子佳人”小说使他大开眼界,惊讶地注意到在他的远祖还生活在野森林的时代,中国就有了优秀的文学作品,于是他发现了世界文学。在歌德看来,世界文学的来临,不意味着民族特点的丧失,相反地每个民族的文学都要显示各自的特点,在世界文学的交响乐中发出特殊的音响,做出各自的贡献。同时,各民族的文学在与世界文学的接触中得到新的血液,在与不同文学的融合中自己也发生变化,而产生新的果实。歌德自己虽因老迈而未曾实践为《好逑传》写长诗的愿望,但留下了《西方与东方合集》、《中德四季晨昏杂咏》等新风格的诗歌。

马克思与“世界文学”

二十年后,1848年,马克思和恩格斯关于“世界文学”具有经典意义的论述则是见之于他们合著的《共产党宣言》(1848年) :

资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。不管反动派怎样惋惜,资产阶级还是挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都还在被消灭。他们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题;这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料,它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。

这是用科学的眼光观察人类社会的进程,世界市场是资本主义生产方式的基础和生活条件,市场使商业和航海业空前高涨,由于市场不断扩大,需求不断增加,工场手工业不再能满足需要,蒸汽和机器引起了工业产业的革命,导致了现代大工业代替了工场手工业。 由于世界市场的开拓,生产和消费的世界性发展,物质的产品成了世界的公共的财产,精神的产品也成了世界公共的财产,不同国家、民族的文学,必然逐渐形成世界的文学,各民族的文学带着自己特别的音色加入世界性的交响大乐团。马、恩关于世界市场、世界文学的理论,是他们长时期从事政治经济学研究的深思熟虑的成果。我们不妨将他们的相关思考附在这里:

美洲和东印度航线的发现扩大了交往,……冒险的远航,殖民地的开拓,首先是当时世界市场已经可能扩大为而且规模越来越大地扩大为世界市场,——所有这一切产生了历史发展的一个新阶段。

世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本主义的近代生活史。(马克思:《资本论》第一卷,见《马克思恩格斯全集》第23卷,第167页。)

在歌德提出“世界文学的时代”之后的20多年后,马、恩从政治经济学角度又一次提出“世界市场”、“世界文学”的理论。正是当马、恩所提到的“东印度航路”被打通时,这世界市场上的一个链环,就将欧洲和古老的东方连接起来了,这即是近代欧洲与中国文化交流的起点。马克思、恩格斯对于“世界市场”的出现以及由此开辟的“历史发展的一个新阶段”在时间上的界定是十分清楚的(16世纪);作为相伴于物质生产出现的精神文化交流即“世界文学”现象则是到19世纪上半叶才出现的。

马克思不仅发现了“世界文学” ,他还十分熟悉世界的文学。从古希腊、罗马的史诗、悲剧、喜剧、抒情诗、讽刺,古希伯来的《圣经》,中古时代的《一千零一夜》,但丁、塞万提斯、拉伯雷、莎士比亚、卡德隆的名作,以及较晚的歌德、席勒、拜伦、雪菜、狄更斯、巴尔扎克、雨果的代表作,都是他所倾心的世界文学。有些世界名作如希腊悲剧家埃斯库罗斯的剧作,但丁的《神曲》、莎士比亚的《亨利四世》、《仲夏夜之梦》等,其中的许多段落他都能背诵。《圣经》里的人物和词句,也经常在他的笔下出现。由此可见,他一向把历史上各民族的文学作品,看作公共所有的财产——世界的文学。

马克思的“世界文学”概念可以有两种理解:其一是今后的文学产品也来越世界化了;其二是将人类各民族的文学遗产看作世界公共的财产,一视同仁,比较文学研究者可从不同的角度对它们作比较研究。

在马克思的青年时代,就已出现比较解剖学、比较植物学、比较语言学等等新的科学,马克思认为“这些科学正是由于比较和确定了被比较对象之间的差别而获得了巨大的成就,在这些科学中比较具有普遍意义。”(《马克思恩格斯全集》,第3卷,第518页。)事物的美与丑,真与假,善与恶全靠比较而知,作家、唱歌家、画家,演员,要经过评比才知道谁是最好的,谁在其次,谁最差。马克思说:“法国人、北美洲人、英国人这些大民族无论在实践中或理论中,竞争中或科学中经常彼此进行比较。而害怕比较和竞争的德国人,都是些小店主和小市民,他们躲到哲学标签的制造商为他们准备好的无比性这个挡箭牌后面去。”这里说的“无比性”就是“唯一性”,自己以为不可一世,是无比的。但是不进行比较,怎么能断定自己是无比的呢?

倍尔西阿尼所以是一位无比的歌唱家,正是因为她是一位歌唱家而且人们把她同其他歌唱家相比较;人们根据他们的耳朵的正常组织和音乐修养做了评比,所以他们能够认识倍尔西阿尼的无比性。倍尔西阿尼的歌唱不能与青蛙的鸣叫相比,虽然在这里也可以有比较,但只是人与一般青蛙之间的比较,而不是倍尔西阿尼与某只唯一的青蛙之间的比较。(《马克思恩格斯全集》,第3卷,第518页。)

所以“无比性”或“唯一性”是不可以自封的,要经过比较才能决定。比较是有条件的,一位著名的歌唱家不能跟一个青蛙比较,也不能跟彗星的尾巴比较,更不能在这样荒唐的比较中去作荒唐的判断。

马克思把文学艺术作比较时,强调历史的原则。文艺家的天才的发展,要受时间和地点的制约,也取决于社会对他提出的需要,而这种需要又取决于分工和由分工产生的人们所受教育的条件。这就是比较的历史原则,就是说,正确的文艺批评,必须以历史认识为依据。青年施蒂纳以为拉斐尔的绘画跟罗马当时的分工无关,全是他的才能的发展,马克思恩格斯驳斥道:

如果桑乔把拉斐尔同列奥纳多·达·芬奇和提香比较一下,他就会发现,拉斐尔的艺术作品在很大程度上同当时在佛罗伦萨影响下形成的罗马繁荣有关,而列奥纳多的作品则受到佛罗伦萨的环境的影响很深,提香的作品则受到全然不同的威尼斯的发展情况的影响很深。和其他任何一个艺术家一样, 拉斐尔也受到他以前的艺术所达到的技术成就、社会组织、当地的分工以及与当地有交往的世界各国的分工等条件的制约。(《马克思恩格斯全集》,第3卷,第459页)

不是每一个有拉斐尔的才能的人都可以发展到能够画出拉斐尔的画来。其实,在拉斐尔名下“完成”的大壁画,只有一小部分是他本人的手笔,怎么能说他的成功与当时的社会无关呢?

在绘画艺术方面,马克思提出了两个对比的概念:伦勃朗的强烈色彩和拉斐尔的灵光圈,也可说是“伦勃朗式”和“拉斐尔式”,可供比较研究的参考。1850年马克思和恩格斯写的《〈新莱茵报·政治经济评论〉第4期上发表的书评》第一篇的开头就说:

如采用伦勃朗的强烈色彩把革命领导人——无论是革命前的秘密组织里的或是报刊上的,或是革命时期中的正式领导人——终于栩栩如生地描绘出来,那就太理想了。在现有的一切绘画中,始终没有把这些人物真实地描绘出来,而只是把他们画成一种官场人物,脚穿厚底靴,头上绕着灵光圈。在这些形象被夸张了的拉斐尔式的画像中,一切绘画的真实性都消失了。(《马克思和恩格斯全集》,第7卷,第313页。)

这是两个对立的概念,一个代表文艺的真实性,一个代表文艺的理想化。因为这两个画家的风格是迥然不同的。

拉斐尔是文艺复兴时期意大利的画坛三杰之一,他的特点是融汇意大利绘画的精华,构图、色调和谐,被称为文艺复兴时期古典艺术的典范。他的短短三十七年的一生几乎全部在皇宫、教堂中度过,他的创作脱离现实生活而追求纯美的理想,理想的美的形体,理想的美的王国。他的作品就是这种理想化的表现。他所画的圣母、圣徒、天使等形象头上四周放射着光圈,表示神灵的的无上光辉、圣洁、崇高。在拉斐尔的时代,意大利上层的审美观滋长了一种新柏拉图主义,这就是追求理想美术的艺术王国,但卓越的艺术家所宣泄的理想美决不是否定现实,而是让艺术走在现实的前面。为了激发虔诚的基督徒心灵中所存在的对美的理想,画家必须尽善尽美地去捕捉现实的美。据可靠的史料所称,这一幅画上的“椅中圣母”不是别人,正是拉斐尔的恋人芙纳蕾娜本人。

伦勃朗(1606—1669)出生于莱顿一个磨坊主的小康人家,原是莱登大学法律系的大学生,但他一心眷恋绘画,读了一个短时期后就退学,干上了专画肖像的热门职业。1632年,26岁的伦勃朗应著名医学家杜普教授和其他七位医生的要求,绘制一幅群体肖像画。在画中,作者不仅把每个具体人物的形象、动态、表情,表现的真实动人,而且,以前所未有的形式把具体人物和具体事件结合起来,使荷兰传统的群体肖像画从简单人物排列的表现方式转换成了更具有典型特征和深刻内涵的全新的人物表现形式。这幅画是伦勃朗艺术开始走向成熟的标志。1634年娶了一个富家小姐,妻子富裕的家庭为伦勃朗事业成功的基础。

伦勃朗的自画像是著名的。年轻的无忧无虑的伦勃朗曾经把自己画成漫画式的美化青年,装扮式的文艺复兴的廷臣。他仔细研究过自己的脸部特征和各种表情、皮肤与头的不同式样,采取各种姿势、穿着各种服装,运用不同的光照,直到贫困生活在他的面孔上留下深刻的印迹。1669年的自画像创作于画家生命里最后一年,画家饱经风霜和忧郁的面孔上可体现他晚年的凄惨和不幸,然而画家那倔强的嘴角和坚强的眼神中可以看出,即使生活在贫穷和折磨中,画家那追求自由和“自我”画风的坚强意志并未被摧残。

1642年,班宁柯克连长和手下民兵16个人每人出了100盾请伦勃朗画一幅集体像。伦勃朗没有像当时流行的那样把16个人都摆放在宴会桌前,画出一幅呆板的画像,而是自己设计了一个场景,仿佛16个人接到了出巡的命令,各自不同的在做着准备。这幅画采用强烈的明暗对比画法,用光线塑造形体,画面层次丰富,富有戏剧性。从任何地方来看,都是一幅绝对的杰作。但是,粗俗的民兵们不接受,大家都是出了100盾,为什么有人在画中那么明显,而自己却要隐身在后面。民兵们要求画家重新画一幅肖像。可是出于一个画家的艺术感出于坚持自己的艺术主张和创作方法,伦勃朗坚持不重新画一幅。这件事情闹的整个阿姆斯特丹沸沸扬扬,打这以后,就再也没有人找伦勃朗来画集体肖像了。

同年6月妻子去世前,伦勃朗一直是上流社会的肖像画家。此后,他的事业开始衰落,伦勃朗开始陷于债务之中,直到1669年去世时,他除了几件旧衣服和画具外,没有留下任何财产。人世沧桑,人情冷暖,给伦勃朗的绘画打上了强烈的生活烙印,人生的巨大变迁的确造成了伦勃朗绘画的重大改变。在他的妻子去世后几年,1644年,伦勃朗生活的每况愈下造成的窘困开始影响其画风的发展。伦勃朗不再画那些平庸的肖像画和一些神秘玄想式的神话题材,他开始愈来愈多的选择那些有着深刻人性的题材,他在宗教题材中注入了父爱、怜悯与饶恕的主题,贫困的生活也改变了他的视线,他把下层普通的穷苦民众画入了作品之中。他的人物画中开始出现一种前所未有的对人物心灵的表现。伦勃朗认真地观察他的表现对象,他认真地表现他们的富于心理透析意味的姿势和人与人间情感交流的微妙关系,以及他们脸上每一个细节所透露出的心灵的悠长意味。

《圣家族》是一幅伦勃朗34岁时绘制的宗教题材绘画,表现的是圣母玛利亚哺育圣婴耶稣的场景。这幅《圣家族》带有明显的世俗风情画的特征,与其说是一幅宗教画,不如说更接近市民生活场景的写生作品,画中所体现的是一种人性的和谐而非宗教神圣感,人们过着勤劳简朴的生活,洋溢着亲子之间的温情和幸福。从这幅画的尺寸和完成情况来看,应是一幅为大型创作所做的小稿。假使拿拉斐尔画的圣母和伦勃朗的《圣家族》一画相比较,可以显然看出,仅仅过了一百多年,民主的意识在这位荷兰画家身上有了多么深刻的发展。马克思说,“伦勃朗是按照荷兰农妇来画圣母的”,(《马克思和恩格斯全集》第1卷,第83页。)文艺复兴的大师们画的圣母,是综合了当时中上层妇女身上的美质,参照古典艺术的规范而加以理想化的。伦勃朗在他的形象的真实刻划中,当然也含有美的理想,他的理想就在于能够从一向被人们看作是下贱粗丑的人物身上,发现他们纯良的品格和丰富的情感。

伦勃朗代表重视真实性的创作原则,他把神灵画成现实的人。巴尔扎克说:“伦勃朗笔下,救世主的母亲生活在阴暗的茅棚里。画面上光线配置那样地显得惟妙惟肖,面部的表情、日常生活中的一举一动都那样地给人以真实感,站在这幅画面前,你会深深地受到感动,思念起你自己的母亲,想到某一天晚上你曾在阴暗与静寂中遇见她的情景。”(巴尔扎克:《论艺术》,《古典艺术理论译丛》,第10卷,第106页。)

1653年,伦勃朗的经济崩溃了,14年前购买住宅的借款加上利息共计七千荷兰盾,债主们逼他支付。他竭尽所能,也凑不到足够的偿款。这时,意大利人安东尼奥·鲁福向他定货绘制的一幅《注视荷马雕像的亚里士多德》,使他的名声流传到意大利;不数年,新的订件又来了。《鞭笞》也是其中之一。题材是耶稣被捕后遭鞭笞的事。圣经说耶稣被捕后被关在公会堂里,看守人打他,又蒙住他的眼睛,叫他猜是谁在打他,以此来挖苦和侮辱这个会显奇迹的"救世主"。法利赛人还用荆棘作了一顶冠冕,把它戴在耶稣头上,讽剌说这个犹太王是戴荆棘的王。

画家拖了几年,最后完成此稿。这一被许多画家重复过的传统题材,在伦勃朗的思想中形成了与现实生活难以区分的景象:尼德兰的革命者在遭受吊打鞭刑。伦勃朗在这里表现耶稣在行刑室里遭吊打的情景。这样,艺术的真实更切近现实些。左边一个兵丁准备拉绳索,要把囚犯吊起来,右边一个凶手在解他的脚镣。由于色彩深暗,显得十分恐怖,只有一束来自天窗的光线,投射在耶稣身上和一边墙上。强烈的深褐色把受虐待者的形体表现得很瘦削,他与行刑者构成了强烈的对比。伦勃朗虽没有直接去画革命者,但在宗教故事里,画家恰恰从那些受苦难的宗教人物身上,曲折反映了画家对尼德兰人民为自由和信念而作出牺牲的形象的同情心。

伦勃朗一生画了许多以圣经故事为题材的作品,他把圣经传说中的事迹,当作他身边所见的人物——尤其是不幸下层者的故事来描绘。米开朗琪罗曾经为了拒绝给圣徒们画上金衣服,向教皇解释说:圣徒们“本来都是些穷人”。卡拉瓦乔甚至直接把流浪汉和苦力们拉进他的宗教绘画中,引起了教会的愠怒。可是伦勃朗的画,却比他的前辈更富于温暖的感情和深厚的人道精神。作于1669年的《浪子回家》是一生中最后一件作品。惩恶扬善是宗教教义中的常见内容,画家以《圣经》路加福音十五章中浪子的比喻为蓝本创作,画面表现的是老人的小儿子,索求家产,远走他乡,放浪形骸,迷途知返,最终回到家中,父子相遇的一刻。伦勃朗以世俗的场景演绎了神述的比喻,“我得罪了天也得罪了你,从今以后,我不配称作你的儿子。”父亲无条件件接受了他,給他恢复了儿子的身份,加倍爱他,为他的归来庆贺賀。画面上表达了父亲的慈愛,儿子的痛悔,令人感動。但旁观者的冷漠与麻木也令人悲哀,圣经中也描写了大儿子的心态,他的嫉妒、冷漠、自以為是的心态。后世的荷兰伟大画家梵高曾面对伦勃朗的画说过,“你知道吗,我只要啃着硬面包在这幅画的前面坐上两个星期,那么即使少活十年也甘心。”

拉斐尔的理想化和伦勃朗的真实性是相对立的风格,在艺术史中都有一席之地,马克思只借以比较而具件地说明两种风格和原则,并不完全否定拉斐尔的审美价值。马克思本人更加喜爱伦勃朗的风格,因为它可以更好地真实地反映革命的现实社会。