| |

|

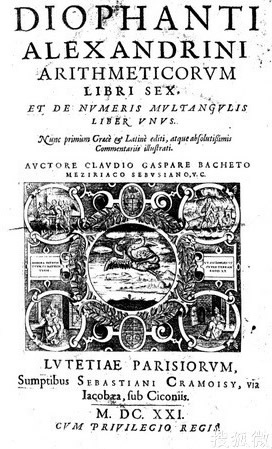

代数是数学的一个重要分支,其最大的特点就是引入未知数建立方程,然后进行运算,把未知数 |

| |

的答案找到。最早提出这种方法并加以论述的是古代数学名著《算术》,它的作者就是古希腊后期的 |

| |

数学家丢番图。《算术》一书原来有13卷。1464年在威尼斯发现前6卷的希腊文抄本,之后又在伊朗 |

| |

东北部的马什哈德发现4卷的阿拉伯译本。 |

| |

|

丢番图所处时代的古希腊,学者们对基本都是对几何感兴趣,他们认为只有经过推理论证的命题 |

| |

才是可信的。在他们的思想中严密的逻辑很重要。一切代数问题,甚至是简单的一元二次方程的求解 |

| |

也要归类到几何模式中分析证明。而丢番图却把代数解放了出来。但是,天才往往是不被人理解的, |

| |

由于他所提出的思想超出了时代的一般水平,几乎没有人能接受他的观点,因此没有对当时数学的发 |

| |

展产生太大的影响。 |

| |

|

人们对于丢番图的生平事迹可谓知之甚少。但在由语法学家梅特罗多勒斯主编的《希腊诗文选》 |

| |

一本书中,收录了丢番图的墓志铭,这是个与众不同的墓志铭,它上面不是文字而是一道数学题:“ |

| |

坟中安葬着丢番图,多么令人惊讶,它忠实地记录了所经历的道路。上帝给予的童年占六分之一。又 |

| |

过十二分之一,两颊长胡。再过七分之一,点燃起结婚的蜡烛。五年之后天赐贵子,可怜迟到的宁馨 |

| |

儿,享年仅及其父之半,便进入冰冷的墓。悲伤只有用数论的研究去弥补,又过四年,他也走完了人 |

| |

生的旅途。”墓志铭的意思是:丢番图的一生,幼年时代占1/6,青少年时代占1/12,又过了其一生 |

| |

的1/7终于找到了人生的伴侣,5年后有了他们爱情的结晶,是个可爱的儿子,但很遗憾他的儿子命运 |

| |

不济,比他还早4年去世,只活了父亲寿命的一半便匆匆离去。 |

| |

|

有兴趣的话可以列方程算算丢番图到底活了多少岁。 |

| |

|

墓志铭可以用方程来解:设,丢番图活了x岁。 |

| |

|

解:x=1/6x+1/12x+1/7x+5+1/2x+4 |

| |

|

解得:x=84 |

| |

|

由此可知丢番图活了84岁。 |

| |

|

一直到15世纪,《算术》才被重新发掘,并鼓舞了一大批数学家在原来的基础上使代数学得到了 |

| |

进一步的发展。17世纪的大数学家费马对当时代数的奉献最大,最著名的就是在书的空白处写下了影 |

| |

响后世的费马大定理。费马大定理把数论引上了近代的轨道。 |

| |

(注:以上拓展共享资源均来自互联网) |