|

第二单元 《战国策》

(一)《战国策》简介

《战国策》原称国策、国事、短长、事语、长书、脩书等,西汉末年著名学者刘向加以整理,“以为战国时游士辅所用之国为之策谋”,定名为《战国策》。

《战国策》全书分十二国,三十三篇。十二国是东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山。东周、西周是战国时期周王室在今洛阳附近的两块封地。东周策、西周策就是记的战国时期这两块封地的事情。

《战国策》有东汉高诱注,宋朝姚宏注,宋朝鲍彪注,元朝吴师道注。1973年在长沙马王堆出土的帛书《战国纵横家书》可与战国策参看。近人金正炜有《战国策补释》。

诸祖耿《战国策集注汇考》,江苏古籍出版社

何建章《战国策注释》中华书局,1990年。

刘向,字子政,西汉人。著有《别录》、《新序》、《说苑》。

(二)课文讲析

冯谖客孟尝君

[补充注释]

1、谖→煖→驩(欢。谖与煖形近而误,煖通假作驩,有欢义。)

2、齐人有冯谖者:者,语气词,表提顿。它常常用在“有”字的宾语后面,和“有”字及其宾语组成一个名词性词组,作下文的主语(有字的宾语只是下文概念上的主语)再如:

①有蒋氏者,专其利三世矣。(《捕蛇者说》)

②有颜回者好学。(《论语》)

③宋人有曹商者,为宋王使秦。(《庄子》)

3、贫:《说文》:“贫,财分少也。”指缺乏衣食金钱。“贫”和“穷”在古代是完全不同的两个概念。“穷”指不能显贵。所以,贫的反义词是富,穷的反义词是达或通。如《庄子·德充符》:“死生存亡,穷达贫富。”《孟子》:“穷则独善其身,达则兼善天下。”后来,“穷”单用便渐渐能表示“贫”了,不过这是很晚的事情了。

4、乏:缺少,特指食用的缺少。《说文》:“ ,反正为乏。”

5、长铗归来乎:来,语气词,“归去来兮”。(陶渊明)

6、鱼、车、家,古代押韵,同在“鱼”部。

7、国家:国:诸侯国,这里指齐;家,大夫的统治区域,这里指薛。

8、陈:《尔雅·释宫》:“堂途谓之陈。”郭璞注:“堂下至门径也。”

9、賫:通“齎”。《说文》:“齎,持遗也。”也作賷。

10、服剑:佩带的剑,服、佩古音近似。根据清学者钱大昕研究,古无轻唇音(唇齿音)。f读如p、b等,见《十驾斋养新录》。如:复——愎 贲——愤,孵fū方言读bào冯——凭。

赵威后问齐使

[补充注释]

1、齐王使使者问赵威后: 问:聘问,当时诸侯间的礼节。

P132使:

动:①使,让,叫,派:“郑人使我掌其北门之管。”“无使滋蔓。”

②派人:“楚子使与师言曰。”

③奉使命,出使:《论语》:“使于四方,不辱君命。”

名:④奉使命的人:“千金,重币也;百乘,显使也。”又使命《齐策》:臣奉使使威后。

③④义项旧读shì

连:⑤假使:《论语·泰伯》:“有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”《史记》:“使武安侯在者,族矣!”

2、P329歲:《说文》:“歲,木星也。越历二十八宿,宣编阴阳,十二月一次。”——从步戌声。本义指木星,它绕太阳转一圈为11年零10个月,把它的轨道划成十二格,一年就是一格。因此,把一年叫一岁。《庄子》:“死已三千岁矣。”

1引申为时间,光阴。《论语·阳货》:“日月逝矣,岁不我与。”

②年龄:《庄子·渔父》:“六十九岁矣。”

③年成、年景、收成:《左传·哀公十六年》“国人望君如望岁焉。”

年:《说文》:“ ,谷孰也,从禾千声。”本义指庄稼收成,禾一熟为一年,故引申为年月。《春秋·宣十六年》:“冬,大有年。”今有谚语“瑞雪兆丰年。”

②时间的年。《孟子》:“禹八年于外,三过其门而不入。”

③年龄。《赵策》:“年几何矣?”《孟子》“年已七十矣”。引申指寿命:《庄子》:“小年不及大年。”

[辨]:年和岁在年龄和年成的意义上是同义词,但在习惯用法上有差别。在表示年龄的时候,“年”多方在数目字的前面(“年七十”)偶有放在后面的,但少见。“岁”则放在数目字的后面。年不泛指光阴,岁不表示寿命,产惯上“望岁”不说望年,忘年交不说忘岁交。

3、恙:《说文》:“ ,忧也。从心羊声。”《广韵》:“忧也病也,又噬虫善食人心。”《风俗通》:“噬虫能食人心。古者草居,多被此毒,故相问劳曰‘无恙’。”可见恙的本义是指一种毒虫,引申指病,忧。

4、葉(叶)《说文》:“草木之叶也。从艸枼声。”又:“枼,楄也。—曰枼,薄也。” 楄指方木,段注:“凡木片之薄者谓之枼。故枼牒鍱偞等字皆用以会意。”

yè①树叶;②时期;③书页,指一张;④引申指轻小这物,喻轻飘。“一叶小舟。” shè:姓:葉公好龙。葉县(河南)

xié(叶)《玉篇》:“古文協字。”除“叶韵”,“叶句”外,一般不写“叶”,而写“協”,是“合洽”之义,引申指共同。

古代“葉”、“叶”不同,现在葉简化为叶,它们为归并字。

振:①《说文》:“举救也。颜师古:诸书籍所云‘振给’‘振货’其义皆同,尽当为‘振’字。今人之作文书者,以其事涉货物,辄改‘振’为‘赈’。”(《匡谬正俗》)

②抖动《渔父》:“新浴者必振衣。”本字为 ,引申为挥动,再引申指振兴。

③赈:《说文》:“富也。”

5、鳏寡孤独:《孟子·梁惠王下》:“老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。此四者,天下之穷民而无告者。”

江乙对荆宣王(楚策)

[补充注释]

1、对:《说文》:“对,应无方也。从丵口,从寸。”按:甲骨文作 ,金文作■,象封植树木丛茂之形。口为后附,假借为对答字。宋玉《高唐赋》:“薱兮若松榯。”李善注:“薱,茂貌。···榯,直竖貌。”《广雅》:“薱,茂也。”应为后起字。

(一)回答在上的提问。如《左传·隐公元年》:“公问之,对曰:‘小人有母,皆尝小人之食矣······。’”有时“对”并不是真回答什么问题,只是在上的说了,在下的接着说,也叫“对”。如:“公语之故,且告之悔。对曰:‘君何患焉?’。”

(二)面对,《史记·万石君传》:“对案不食。”曹操《短歌行》:“对酒当歌”。

2、信:①形容词,言语真实,不虚伪。《老子》:“信言不美,美言不信。”引申为对人的一种道德,指对人真诚,不虚伪。《论语》:“与朋友交而不信乎?”又为守信,实践诺言,《左传·宣公二年》:“弃君之命,不信。”

②动词,相信,认为可靠,“人谓子产不仁,吾不信也。”

③副词,真的,的确。“蔑也今而后知吾子之信可事也。”

④使者,送信的人(后起义)。“谢公与人转棋,俄而谢玄淮上信至,看书竟,默默无言。”中古以后引申而有“书信”义。元稹《书乐天低》诗,“半封京信半题诗。”又音信,消息,杜甫《喜达行在所》诗:“西忆歧阳信。”

⑤副词,随意,随便(后起):白居易《琵琶行》:“低眉信手续续弹。”

⑥shēn,通“伸”,伸展。“尺蠖之屈,以求信也。”(周易·系辞下)

庄辛说楚襄王(楚策)

[补充注释]

1、说:shuì:劝说,说服。

②shuō:解释,说明。《论语·八佾》:“成事不说。”(已经作了的,不要再解释了)。又名词。《墨子·非攻上》:“若以此说往,杀十人,十重不义,必有死罪矣。”

③shuō:学说,主张。《孟子·滕文公下》“我亦欲正人心,息邪说” 《韩非子》:“矛楯之说也。”

④yuè:喜悦。《论语·学而》:“学而时习之,不亦说乎?”《左传·僖三十年》:“秦伯说,与郑人盟。”这个意义后代写作“悦”。

2、左州侯,右夏侯:互文见义修辞手法。此说始于俞樾《古书疑义举例》:“古人之文,有参互以见义者。”即前后词语互相呼应,互相补充,彼此渗透。要把两句合起来看,意思才完整。运用这种修辞手法可使语言概括简炼,避免重复。下文“饮茹溪之流······,右拥嬖女。”亦之,此种修辞手法多用于诗词。如:

①秦时明月汉时关,万里长征人未还。

②烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

③烟斜雾横,梦椒兰也。(以上独句)

④迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

⑤少妇今春意,良人昨夜情。(沈佺期)

⑥千里冰封,万里雪飘。(以上对句)

7君不闻,汉家山东二百州,千树万落生荆杞。纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。······君不见,青海头,古来白骨无人收,新疆烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。(杜甫《兵车行》)

3、從:说文:“从,相听也。”“從,随行也。”段玉裁于从下注曰:“从者今之從字,從行而从废矣。”可见从從为古今字。今简化字用从,其本义即随行。

①跟随。《论语微子》:“子路从而后。”引申为归顺。《左传庄公十年》:“民弗从也。”又为依顺。听从。《左传·隐公元年》:“公从之。”

[从而]表示乙事是甲事的继续。《赵策》:“睹其一战而胜,欲从而常之。”

②旧读zòng,去声,随行,侍从。《庄子》:“一悟万乘之主而从车百乘者,商之所长也。”

③旧读zòng次于最亲的。指堂房亲属。如伯叔之子年长于已者为“从兄”,女至为“从子”。

④cóng介词,表示从某一处所出发。《左传·宣公三年》:“从台上弹人。”

⑤zóng,直,跟“横”相对,南北曰從,东西曰横。后来写作“纵”。

⑥cōng,[从容]:形容词,举动合乎礼貌的样子,《礼记》:“从容有常。”又为不迫促,自然。《史记》:“酒酣,从容言曰。”

4、祥:《说文》:“祥,福也。”段注:“凡统言则灾亦谓之祥,析言则善者谓之祥。”按:祥的本义是指吉凶的预兆。《左传·僖公十六年》:“是何祥也?吉凶焉在?”《昭十八年》:“将有大祥。”本课文即用其本义,指预兆。“祆祥”即不祥之兆。引申为吉兆。《周礼》:“以观妖祥,定吉凶。”老子:“夫佳兵者不祥之器。”再引申为福,善。《齐策》:“寡人不祥,被于宗庙之祟。”可见,《说文》只指出了“祥”的间接引申义。

②祭名。父母死后,十三月而祭,叫小祥;二十五月而祭,叫大祥。大祥表示丧服期满。《礼记》:“孔子既祥,五日弹琴而不成声。”(祥:指大祥。)

5、举:《说文》:“ ,对举也。从手,舆声。”段注:“对举谓以两手举之也。”故其本义即举起来,抬起来。《孟子》:“吾力足以举百钧,而不足以举一羽。”引申为举荐、提拔:《左传·襄公三年》:“举其偏,不为党。”《论语》:“君子不以言举人,不以人废言。”再引申为发动,特指起兵。《左传·僖公五年》“昔不通举足。”成语有“大举进攻。”

②攻下,《孟子》:“以万乘之国伐万乘之国,五旬而举之。”本课文即用此义。

③全,形容词,《楚辞·渔父》:“举世皆浊而我独清。”又副词:全都,《孟子》:“举欣欣然有喜色而相告曰。(假借义)”

史记·六国年表,楚表:

“顷襄王十九年,秦击我,与秦汉北及上庸地;二十年,秦拔鄢、西陵;二十一年秦拔我郢,烧夷陵,王亡走陈;二十二年,秦拔我巫、黔中。”与《国策》异。

流掩(揜):流亡到。

城阳:成阳。今人有不同说法:(1)成阳,今河南省息县西北。(2)今河南信阳市北有城阳。(3)疑“城阳”为阳城之误倒,襄王“亡走陈”,阳成在陈之西。(4)城阳即“东北保于陈城”之“陈城”,即迁都于陈之陈。

驺(zōu):古代掌马的官,也掌驾车,一般指侍从车骑。(按:赵武灵王胡服事在前307年,此时当有骑士)。

犹以数千里:裴学海《古书虚字集释》卷一:“以”犹“有”也。上古以有通用,《书·益稷》:“车服以庸。”《春秋繁露·度制》引作“舆服有用。”《诗·大雅·皇矣》“临下有赫”,《潜夫论》引作“以”。

以其类为招

《读书杂志·卷二》:念孙案:以其类为招,类,当为颈字之误也;招,的也。言以其颈为准的也。《吕氏春秋·本生篇》曰:“万人操了,共射一招。”高注:“招,埻的也。”《别类篇》曰:“射招者欲其中小也。”《文选》阮籍《咏怀诗》注引此作“以其颈为的”。《艺文类聚》鸟部、《太平御览》羽族部,并引此云:“左挟弹,右摄丸,以加其颈。”姚曰:“《春秋后语》云:以其颈为的,的,或为招。”招、的古声相近,古字亦相通也。

倏忽之间,坠于公子之手。

金正炜《补释》:“倏忽”以下十字,当在“昼游”句上,误淆于下,不必为衍文。

碆磻:《楚世家》:“则出宝弓,碆新缴。”《集解》引《徐广》曰:“以石傅弋缴曰碆,碆音波。”

蔡灵侯 子发方受命乎灵王

按:灵侯原作“圣侯”,“灵王”原作“宣王”,宋·鲍彪据《春秋传·昭公十一年》事改。

《荀子·强国篇》:“子发将西伐蔡,克蔡,获蔡侯,归,改命曰:‘蔡侯奉其社稷而归之楚,舍属二三子而理其地。’既,楚发其赏,子发辞。”

《淮南·道应》:“子发攻蔡,踰之,宣王郊迎,列田百顷,而封之执圭,子发辞不受。”又《人间》云:“其后子发为上蔡令,获罪威王而出奔。”

程恩泽《国策地名考》。

《强国篇注》引:“左枕幼妾,右拥嬖女,驰骋乎高蔡之间,而不以国家为事,不知夫子发方受命于宣王,系以朱丝而见之。”

《水经注·澧水注》:“澧水又东,茹水注之。水出龙茹山,水色清澈,漏石分沙。庄幸说楚王所谓‘茹流之流’者也。茹水东流澧水。”

6、颜色:颜:《说文》:“眉之间也。”就是额头。《素问·刺热论》:“心热病者颜先赤。”引申指面容。《列子》:“解颜而笑。”

①面容,脸色。《楚辞·渔父》:“颜色憔悴。”②容貌,指妇女的容貌。《琵琶行》:“暮去朝来颜色故。”

脸:两颊的上部。白居易《昭君怨》:“眉销残黛脸销红。”(销:消失)。脸最初的意义和现代不一样,现在说的脸,古代用“面”表示(《说文》:“ ,颜前也。”)后来逐渐与“面”同义。

7、身体:身:人或动物的躯干。。體指身体的各个部分,多指四肢。《论语》:“四體不勤。”二者可泛指身体。注意:體和体不同。上古只有體,宋以后才出现“体”。“体”原读“bèn”,是“粗笨”,“粗鲁”的意思。“體”的各个义项都不写作“体”,现在“體”简化为“体”。“体”的本义也不用了。

(体bèn,同笨,见《广韵·二十一混》。《通鉴·唐纪懿宗咸通十二年》:“葬文懿公主······赐酒百斛,饼餤四十橐驼,以饲体夫。”体夫,指举柩之人夫)。

触詟说赵太后

[背景知识]

秦之先,帝颛顼苗裔

《史记·赵世家》:赵氏之先,与秦共祖。至中衍,为帝大戊御。其后世蜚廉有子二人,而命其一子曰恶来,事纣,为周所杀;其后为秦。恶来弟子曰季胜,其后为赵。

季胜生孟增。孟增幸于周成王,是为宅皋狼。皋狼生衡父,衡父生造父。造父幸于周缪王。造父取骥之乘匹,与桃林盗骊、骅骝、绿耳,献之缪王。缪王使造父御,西巡狩,见西王母,乐之忘归。而徐偃王反,缪王日驰无里马,攻徐偃王,大破之,乃赐造父以赵城,由此为赵氏。

造父以下六世至奄父······奄父生叔带。叔带之时,周幽王无道,去周如晋,始建赵氏于晋国。

赵氏世系

简子(鞅,赵武之孙)→襄子(毋卹)→献侯→烈侯(前408,六年为侯,前403年)→武侯→敬侯→成侯→肃侯→武灵王→惠文王→孝成王(前265——前244年)→

本文所写事件在赵孝成王元年,即公元前265年。

赵灭于公元前222年。

[补充注释]

1、左师触詟願见太后:清代学者王念孙经过考证,认为应是“左师触龙言愿见太后。”“今本言龙二字误合为詟耳。”(见《读书杂志》,注:竖写而合)1973年马王堆出土帛书作“左师触龙言愿见太后。”今从之。

2、太后盛气而揖之:《太平御览》引此文作“盛气而须之”。五念孙认为“揖”是“胥”之误,“隶书胥字作,因讹而为咠,后人又加手旁耳。”(见《读书杂志》)。马王堆帛书作“须之”。按:与咠形似,故传写讹误。“胥”与“须”同音通假。

3、入而徐趋:古代行礼时的步法有“疾趋”和“徐趋”两种,行礼者“执龟玉”或“与尸行”(“尸”是古代祭祀时代表死者受祭的人)时徐趋,一般情况下(包括臣子见君)疾趋。孔疏《仪礼·士相见礼》:“凡趋有二种,有疾趋,行而张足曰趋是也;有徐趋,则下文舒武、举前曳踵是也。”“凡执币者不趋。”

4、窍爱怜之:怜,爱也。(亦有怜悯之义)

①独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。中古以后,“可怜”二字连用,有三重意义,(一)值得憐悯。杜甫《哀王孙》诗:2“可怜王孙泣路隅。”(二)可爱。3《孙雀东南飞》:“东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比,阿母为汝求。”(三)可羡。杜甫《题终明府水楼》诗:“可怜宾客尽倾盖。”白居易《长恨歌》:“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。”

5、填沟壑:古代对于不同的人的死亡有不同的委婉或谦虚的说法。《史记·范睢蔡泽列传》:“王稽谓范睢曰:①‘······宫车一曰晏驾,是事之不可知者一也。君卒然捐馆舍,是事之不可知者二也。使臣卒然填沟壑,是事之不可知者三也。’”“宫车晏驾”指君主死;“捐馆舍”指贵族、大臣死;“填沟壑”指百姓死,也谦称自己死亡。再如:

②陛下所为不乐,非为赵五年少,而戚夫人与吕后有卻邪?备万岁之后,而赵五不能自全乎?(《史记·张丞相传》)

③高皇帝弃群臣,孝惠圣帝即也。(汉文帝《赐南粤王赵佗书》)

④一旦山陵崩,长安君何以自託于赵?

⑤始欲自闻,而先帝登遐。(飞升成仙)

一般人,还有称“不可为讳”,“不幸”,“物故”,“归丘”等的;至于自己,还有说“虫出”的。如:

⑥恐卒然不可为讳。(《报任安书》)

⑦来时,太夫人已不幸。(《汉书·苏武传》)

⑧单于召会武官,前已降及物故,凡随武还者九人。(《汉书·苏武传》)

⑨微三捐馆(舍)将一纪,杨直归丘二十春。(白居易《感日》)

⑩先人失国,微陛下,臣等当虫出。(《史记·田叔传》)

按:唐·司马贞《索隐》:“谓死而虫出也。《左传》‘齐桓公死,未葬,虫流于户外’是也。”

6、赵主之子孙侯者:战国后期,诸侯称“王”,宗室及大臣有功受封者称“侯”。《史记·秦本纪》:“封鞅为列侯,号商君。”《史记·赵世家》记载:赵孝成王时,韩国上党守冯亭献地于赵,赵国“以万户都三封守,千户都三封县令,皆世世为侯。”

7、奉厚而无劳:奉:《说文》:“监,承也,从手廾丰声。”按:奉的本义就是“捧”,两手恭敬地捧着。奉、捧为古今字。引申为恭敬地接受下来(抽象义),如说“奉命”。又当“俸禄”讲,后造区别字“俸”。“奉”专用来表示“尊奉”义(参《古代汉语讲授纲要》)

古代汉语通论(五)

汉 字 的 构 造

一、汉字的起源

(一)推断汉字起源的材料

1、世界文字产生、发展的一般规律

①结绳和契刻的记事方法几乎遍及各大陆。据记载,古埃及、古波斯、古代日本都曾有结绳之事。人类学家和民俗学家考察,近代美洲、非洲、大洋洲的土人,我国的藏族、高山族、独龙族、哈尼族等也都有用结绳记事的风俗。秘鲁的土人用数条不同颜色的绳子,平列地系在一条主要的绳子上,根据所打结或环在哪条绳子上、什么位置和结、环的数目,来记载不同性别、不同年龄的人的人口数。

契刻主要用于战争和交换,在超越空间限制传递信息上,功能大于结绳,但记事的功能更弱,历史的普遍性也较差。不过,以齿记数的作法,对文字的产生也会有启发,作为前文字的一种现象,也是可信的。有些实物经约定后可以作为固定意义的信号,如中国古代的虎符,必须契合才有传递命令的作用。

一种可以用于较大范围又能传递较多信息的手段,必须使接受信息的人与发出信息的人想到的是同样的事物和内容。在人类文明的起点上,唯有写实性图画可以起到这种作用。因为它是现实生活的再现,具有独立的说明性。且不同图画所具有的区别性,可以使不同的信息得以区分。图画用于传递信息,是文字的源头。花纹及图案也是远古时代的约定符号的来源之一。

但图画与文字不同。世界上最古老的文字——汉字、埃及圣书字、古代苏美尔文字、原始埃兰文字和克里特文字,都经过由图画文字到表意文字的阶段。其演变历程大致是:图画→图画文字→象形文字,图画文字可识而不可读,象形文字则可识可读。

2、有关汉字起源的记载和传说

①神话传说

a. 关于前文字时期的传说

《周易·系辞》:

上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。盖取诸‘夬’。(神农氏是结绳的最后时代)

《周易正义》引《虞郑九家易》:

古者无文字,其有约誓之事,事大,大结其绳,事小,小结其绳,结之多少,随物众寡;各执以相考,亦足以相治也。(到了结绳时代,文字产生的主观要求已经具备了。)

b. 关于创造汉字本身的传说

《吕氏春秋·君守》:

奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者,所作当矣。

《淮南子·本经训》:

昔者仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭。

《说文解字叙》:

古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法之于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。及神农氏,结绳为治而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。百工以乂,万品以察,盖取诸夬。夬,扬于王庭,言文者宣教明化于王者朝廷,君子所以施禄及下,居德则忌也。(则忌,当为“明忌”——《说文解字义证》)仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。字者,言孳乳而浸多也。箸于书帛谓之书。书者,如也。以迄五帝三王之世,改易殊体,封于泰山者七十有二代,靡有同焉。

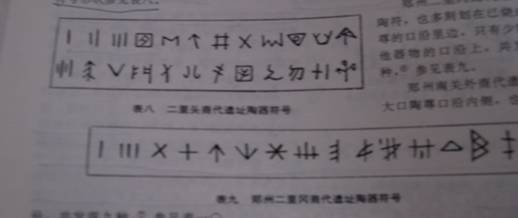

3、已经发掘出土的与汉字起源有关的考古资料

夏:河南偃师县二里头文化(公元前19世纪至公元前15世纪)

陶片刻符:

商:殷墟甲骨文 成体系的文字(公元前14至公元前11世纪)

郑州二里岗文化(公元前1750年至公元前1350年)

(二)有关汉字起源的推测:

新石器时代始 公元前6000年

仰韶文化 公元前5000年

(公元前5000年—公元前3000年)

公元前4000年汉字起源上限

大汉口文化 公元前3000年

(公元前4500—公元前2300年)

龙山文化 夏代始(前2100—)汉字起源下限

(公元前2900—公元前1800年)

公元前2000年

商代始(前1600)汉字体系形成上限

安阳小屯殷墟文化(前1400年)

汉字从产生到形成,大约经历了2600多年。(参见王宁主编《汉字汉语基础》)

二、汉字的性质和特点

1、汉字属表意体系的文字

文字基本是从表形文字发展而来的,但象形文字不利于书写,因此必须符号化。于是它向表意和表音两个方向发展,因而便有了以意义为构形理据的表意文字和以声音为构字理据的表音文字。因此,文字发展只经历了两个阶段。

汉字是表意文字的代表,它以意义的为构形理据。

2、汉字在记录声音方面与拼音文字不同,它一字记录一个音节。一个汉字的声音不能分解成多个音素,而拼音文字记录的是音素。

3、拼音文字的书写是线性的,汉字是两维度间拼合,是方块形的,字构可以得到平面呈现。

4、汉字有形、音、义三要素,但三者不是并列的。

汉字的音、义来自语言中的词,形是文字的本体,音、义只是从词那边承袭过来的,词先于字形而存在。

合体字通常由独体合成,但并非独体所代表的词就先于合体字所代表的词。字形和词义没有必然联系。字不等于词。字的发展与词的发展不同步。

形义关系是一个历史概念。

a. 形与音义二度结合,音义结合早于形体;

b. 形和音的关系只跟词走;

c. 形与义是历史阶段性的概念,形与义不是同步的,每个时代的解释可能有所不同;

d. 汉字的声音来自词,但字的读音与词并非一对一的,或一字多种读音;或多字而共同读音。有些音节还没有字。

三、“文”和“字”

《说文解字·叙》曰:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。”这说明文与字在时间上有先后之分,在结构上有依类象形和形声相益之别,即有独体和合体的分别。先有文,后有字;文多是独体,字多是合体。清代人称独体字为“初文”,如“人”、“马”是文;而“妈”是字。后来泛称文字。

顾炎武《日知录》:春秋以上,言文不言字,《左传》:於文,止戈为武;及《论语》史阙文、《中庸》书同文之类,并不言字。以文为字,始于《史记》秦始皇《琅邪石刻》,曰书同文字,此字之名自秦而立,自汉而显也软?

段玉裁:名者自其有意言之,文者自其有形言之,字者自其滋生言之。

析言之,独体曰文,合体曰字;统言之,则文字可互称。

四、“六书”理论

(一)“六书”及许慎的六书说

“六书” 是我国古代学者关于汉字形体构造的传统说法,它出现于战国时代,《周礼·地官》:“保氏掌谏王恶,而养国子以道。乃教之六艺:一曰五礼;二曰六乐;三曰五射;四曰五驭;五曰六书;六曰九数。”这里没有说明六书的具体内容。郑众注《周礼》,以为六书指象形,会意、转注、处事、假借、谐声。班固《汉书·艺文志》认为,六书是象形、象事、象意、象声、转注、假借。许慎《说文解字·叙》则认为六书是指事、象形、形声、会意、转注、假借。三家之说基本相同。清代以后,一般人于六书采用“许名班序”,即:

象形 指事 会意 形声 转注 假借

许慎讲六书,其贡献在于说明六书每一类的特点,并举了例字。这种对汉字结构所做的说明,奠定了汉字形体的基本理论,我们称这种基本理论为六书说。后来六书的内容不断丰富,成为传统文字学理论的基本组成部分。下面我们看许慎是如何解释六书的:

周礼八岁入小学,保氏教国子先以六书。一曰指事,指事者,视而可识,察而可见,上下是也。二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。四曰会意,会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也。六曰假借,假借者,本无其字,依声託事,令长是也。(《说文解字·叙》)

“一曰指事,指事者,视而可识,察而可见,上下是也。”这个定义具有一定的模糊性。我们可以这样说: 指事是一种用记号标志事物特点的造字方法,它可以分为两类:(一)纯粹的符号,如 、 (  上、  下)(二)在象形字基础上增加指事性符号:如  、  、  等。

“ 二曰象形。象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。”象形这类字,是把事物的形态轮廓描绘下来,其书写特点是随事物不同的形体而曲折变化。   就属于这一类。再如 就属于这一类。再如 (鸟)、  (鱼)、  (羊)等。 “三曰形声。形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。”这里“名”指字;“事”指事物的类别特点。“以事为名”是说按照事物的类别特点去选一个字作为新字的一部分,即形符;譬,譬况,相类似,即字音相同相近。“取譬相成”指再取一个发音相近的字作为新字的声符,形符与声符相配成为一个新字,江河就属于这一类字(江与工,先秦时声类韵部都相同,见母东部)。

“四曰会意。会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也”。即把两个相关的字合在一起,两字意义相合表示的就是新字的字义。谊,义;指撝,即指挥,指相关的二字结合在一起体现出的新意义;比,并,合。许慎所举例字的分析,有人以为不妥。“武”古文作 ,一只脚(止),一件戈,表示出征讨伐之意。《左传》“止戈为武,人言为信”都是春秋时期人的一种观念。信的造字本义我们还不敢肯定,但我们能观察到的信的早期意义是言语真实,不虚假。

这四种构形都体现了汉字因义构形的特点。我们再看一些例子:

(1)  (象) (2)  (女) (3)  (网)(4)  (火)(5)  (木) (6)  (目) (7)  (其) (8)  (鼎) (9)  (鸟) (10)  (水) (甲骨文)以上都是象形字,画出事物的特征。

(11)  (刃) (刃)(12)  (亦)(13)  (厷)(14)  (本)(15)  (末) (16)  (上) (17)  (下) (18)  (母)(19)  (卒) (20)  (天) (小篆)以上是指事字,用指示的符号表示事物的特点。

(21)  (益)(22)  (监) (23)  (盥) (24)  (执)(甲骨文) (执)(甲骨文) (25)  (步) (26)  (益)(27)  (监) (28)  (束)(金文) (29)  (益) (30)  (监)(小篆) 以上是会意字,合两字为一字,表示一个新的意义。

(31)  (媚) (32)  (楣) (33)  (湄) (湄) (34)  (桃) (35)  (杜) (杜)(36) (桂)(37)  (铨)(38)  (铃)(39)  (钲)(40)  (铭)(小篆)

以上是形声字,形符表示意义所属的范畴,声符提示声音。

“五曰转注。转注者,建类一首,同意相受,考老是也。”对于转注的理解,历来众说纷纭,莫衷一是。清代最有代表性的意见是三家:第一家的代表是江声,他认为同部首的字都是转注字;第二家的代表人是戴震,他认为转注就是互训(说文:“考,老也。”“老,考也。”)第三家是朱骏声,他认为当古人从某一本义引申出另一意义时,不另造一字,那就是转注,他认为令长不是假借,而是引申,所以举为转注的例字。

现代学者又有新的认识,以为“转注”就是“加注音符”的造字法。具体地说,在汉字中,本已有某个字,后因假借它又产生了其他意义,为了区分,人们便给这个字再加注不同的形符(意符),造成专表某一意义的其他字,加注了意符的这个字就是转注字。如“考”的本字为“丂 ”(金文:《司土司敦》中有“厥丂 ”,《齐鎛》中“皇丂 ”)后加注意符“老”而造成“ ”字,省作“考”,这就是转注字。这个“ ”字,省作“考”,这就是转注字。这个“丂 ”叫做“转注原体字”。“老”叫“类首”,“ ”就是转注字。用图来表示即为: ”就是转注字。用图来表示即为:

(参孙雍长《转注论》P38-96)

孙书云:“‘类’即谓事类,‘首’即谓类首,也就是现在通常所讲的标志事类范畴的‘意符’(有些人称之为形符)。‘同意’即谓‘转注原体’与‘类首’的旨趣相同,也就是‘转注原体字’所包含的某一词语或意义与‘类首’所代的事类范畴相符合。‘相受’即谓‘转注原体字’与‘类首’的两相结合,若着眼于‘转注原体字’,则是将它授附于某一‘类首’;若着眼于‘类首’,它则是收受某一‘转注原体字’。所以,所谓‘转注’,就是将‘转注原体字’转移附注到‘类首’上的一种造字之法”。(P52)

依据孙书之意,则“转注原体字”和“类首”是“转注”造字的两大构形要素。“转注原体字”是“转注字”的前身,“转注字”是“转注原体字”的孳乳分化。因而,转注字的读音必然与“转注原体字”的读音有着历史继承性,而转注字形体中的转注原体这一结构要素能够客观地起着一种标志该转注字的读音的作用,所以被人们看成是一种“声符”。因此,多数的转注字就是早期的形声字。

一个“转注原体字”,在它未分化之前,可以只包含着一个“转注原体”的意义,也可以包含着两个、三个乃至更多一些“转注原体”的意义,包含有两个以上“转注原体”意义的“转注原体字”,从它身上便可以分化出两个以上的“转注字”来。由同一个“转注原体字”所分化出来的不同的转注字,在形体结构上必然有共同的特点,这就是,它们具有一个共同的“转注原体”结构要素。

转注造字中的“类首”不等于《说文》中的“部首”。一般来说,“类首”都充当了部首,但“部首”就不一定是“类首”,“类首”只存在于转注字。

“转注”造字之法是因六书中的“假借”之法而涌现大量一字多用的字(即“假借字”)的客观情势下所产生的,所以针对“假借字”而施以“建类一首,同意相受”式的形体改造便成为“转注”造字的主要途径。“假借字”具有两类情况,一类是“借义”与“本义”不存在“引申”关系,我们可以称之为“谐音假借”,另一类是“借义”和“本义”具有一定的“引申”关系,我们可以称为“引申假借”。

针对“谐音假借”而施以“转注”造字的情况又有两种。一种是将“借义”作为“转注原体”,根据其意义内容的事类关系,将该假借字移附授注于某一“类首”,从而将“借义”分化出来,造成一个代表该借义的专字。如“隹”字的本义为鸟名,《说文》:“隹,鸟之短尾总名也,象形”。古多借“隹”表发语之词,后来为区别这一“借义”,便有将“隹”移附授注于类首“口”而产生的“唯”这一专用字。《说文》:“唯,诺也,从口,隹声。”其他如“不”字转注为“否”。另一种是将“本义”作为转注原体,根据其意义内容的事类关系,将该“转注原体字”移附授注于相关的“类首”,将“本义”分化出来,构成一个重新代表该本义的专字,而让“转注原体字”成为代表“借义”的专字。如,“其”的本义是簸箕,它又假借为代词或语气词,为了使这些用法在字形上有所区别,后来将“其”字移附授注于“竹”而造成一个“箕”字,让它作为代表本义簸箕的专字,而让原来的“其”字成为只代表“借义”代词或语气的专字了。其他如“然”,转注为“燃”,“莫”转注为“暮”等,都属这类转注。

针对“引申假借”而施以“转注”造字的情况,主要是以“引申义”为“转注原体”,根据所分化的意义内容和事类性质,将“转注原体字”移附于相关的类首。象这样造出来的字,便必然是同源字。如“井”被移附授注于类首“阜”而有同源字“阱”,“敖”被移附授注于“辵”而有同源字“遨”,等等。有少数则不以“引申义”作为“转注原体”,而是以“本义”为“转注原本”,根据本义的事类特点,对转注原体字加注相关的类首,使“本义”分化出来,让转注原体字只作引申义的专字。这样造出来的字,也同样是同源字。如“责”本义为“债”,引申有责过,责任,后来以其本义为转注原体,将责附注于类首“人”,而造成“债”表示本义,“责”专引申义。由于语词的孳生,意义的繁衍具有多元性,所以针对“引申假借”而造出的转注字往往呈现为同源字群,例如“辟”之转注为避、闢、僻、嬖等。

转注造字的主要途径就是以上两种,其目的与功能在于从形体上将文字的不同用法、不同意义尽量予以区别的标识。

转注造字法是汉字孳乳繁衍的大法,是早期六书中最能产的造字法。

“转注字”和“古今字”之间的关系:(一)“古字”必定是“转注原体字”,今字“必定是“转注字”。第二,“古今字”主要是由转注造字所形成,但“转注”造字的结果并非都形成“古今字”。因为有些“转注字”只是增加一个“类首”标志,并不存在意义上的分化,结果不是转注原体字被淘汰,便是转注字体本身被淘汰,所以自然不能看作是古今字的问题。例如由  转注为“石”,由  转注为骨,和由“喜”转注为“憙”,前者转注原体字被淘汰,而后者转注字本身未被保存下来。(三)有些“今字”是由“古字”移附授注于类首而产生的,如“责”分化为“债”,“舍”分化为“捨”,有些今字则是由古字转换类首而产生的,如“说”分化为“悦”,“赴”发化为“讣”。第四,“转注”造字并非一次性的,它可以是再生性的,所以“古字”可以分化出“今字”,而“今字”又可以再分化出新的“今字”,而原有的“今字”则又成为古字。例如“气”与“氣”是一对古今字,“氣”与“餼”又是一对古今字。“氣”是“气”的转注字,“餼”又是“氣”的转注字。 转注原体字如果是谐音假借字,那么,由此而产生的“转注字”就不一定是同源字;即使是同源字,其声义同源性也不可能反映“转注原体字”的造字本义。除此以外,转注字与转注原体字之间,以及具有相同“转注原体”要素的几个乃至一群“转注字”之间,往往存在着“声义同源”的意义关系,从而形成同源字。但是,同源字不一定都是转注字,如“省”和“相”、“盈”和“溢”都是同源字,省、相、盈不是转注字,而“溢”是转注字。

一般说来,转注字在结构类型上都属于形声字,但结构类型上的形声字并不都是“转注”造字法所造成的,还有“形声”造字的结果。

今再举数例转注字:

(1)它,蛇

《说文》:“它,虫(hu?)也。从虫而长,象冤曲垂尾形。······蛇,它或从虫。”

(2)縣、懸

《说文》:“縣,繋也,从系持県。”“臣鉉等曰:此本是縣挂之縣,借為州縣之縣。”

(3)解,懈

《说文》:“解,判也。从刀判牛角。一曰:解廌,兽也。”

(4)州、洲

《说文》:“州,水中可居曰州。周绕其旁,从重川。昔尧遭洪水,民居水中高土,故曰‘九州’《诗》曰:‘在河之州’”。

(5)取 娶

《说文》:“娶,取妇也。从‘女’,‘取’声”。段注:“取彼之女,为我之妇也。经典多假‘取’为‘娶’”。婚嫁之“娶”本作“取”,《诗·齐风·南山》:“取妻如之何?”《论语·述而》:“君取于吴,为同姓。”均是。娶为取之转注字。

“六曰假借。假借者,本无其字,依声託事,令长是也。”本无其字,即本来没有这样一个字;依声託事,指找一个同音字或音近字来表示来代表这个词。许慎举的例子令长指其引申义,今人或谓“引申假借”。令本指命令,《说文·卩》部:“令,发号也。从亼卩。”引申而指发令之人,即长官;长,本是短长之长,(甲文作 ,象人头发长之形),辗转引申指长官的长。我们再举一些例子。汉语虚词多属假借,如亦本指“腋”,“其”本指“箕”;“焉”本指鸟(说文:焉鸟,黄色,出于江淮)。假借是造字之法还是用字之法,历来也有争论。但有一点是明确的:假借不能产生新字,它只是扩大了汉字的使用范围,在汉字还不发达的早期阶段,它是起了重要作用的。此外,这里所言假借与训诂学上的通假不同,这里是“本无其字”的借用,而“通假”只是因两字音同或音近而临时借用的,是“本有其字”的。 ,象人头发长之形),辗转引申指长官的长。我们再举一些例子。汉语虚词多属假借,如亦本指“腋”,“其”本指“箕”;“焉”本指鸟(说文:焉鸟,黄色,出于江淮)。假借是造字之法还是用字之法,历来也有争论。但有一点是明确的:假借不能产生新字,它只是扩大了汉字的使用范围,在汉字还不发达的早期阶段,它是起了重要作用的。此外,这里所言假借与训诂学上的通假不同,这里是“本无其字”的借用,而“通假”只是因两字音同或音近而临时借用的,是“本有其字”的。

对许慎关于六书的解说,我们应持一分为二,实事求是的态度:第一,应充分肯定许慎的历史功绩。许慎以前六书只有名目,许慎作了解说,而这些解说已涉及文字产生和发展的理论问题,远远超出了汉字结构分类这个范围。第二,许慎的表述方式有缺点。在给每类造字法下定义时,不分别不同情况,一律用两句字数相等并押韵的句子,比较笼统,如“视而可识,察而见意”。科学定义用这种方法来表达是不行的,内容受形式限制,影响定义的准确性。

(二)“六书”简评

(1)关于“六书”,前人一直有“四体二用”之说,即认为前四书象形、指事、会意、形声为一类,讲的是造字问题。其中象形,指事字为独体字,它们的形体不能再分析,再分析就成为没有意义的线条了。会意字、形声字则是由两个或两个以上的独体字合成的,是合体字。而转注和假借只是用字之法,不是造字法。比如段玉裁就在《说文解字注》十五卷上说:“六书者,文字、声音、义理之总汇也,有‘指事’,‘象形’、‘形声’、‘会意’,而字形尽于此矣;字各有音,而声音尽于此矣;有‘转注’,‘假借’,而字义尽于此矣。异字同义曰‘转注’,异义同字曰‘假借’。有‘转注’而百字可一义也;有‘假借’而一字可数义也。······赵宋以后,言六书者胸襟狭隘,不知‘转注’、‘假借’,所以包括诂训之全,谓六书为仓颉造字六法,说‘转注’多不可通。戴先生曰:‘指事、象形、形声、会意四者,字之体也;转注、假借二者,字之用也’。圣人复起,不易斯言矣。”但正如我们前面所介绍,今人孙雍长等人认为六书皆为造字法,只是“假借”不能再生新字。他说:“这种造字方法,从文字本身来说,它并没有体现为一个新增加的文字形体;但是,从语言中需要造字的那个语词来说,从先民们造字心理的初始事实来说,它却是确确实实地使用一个尚无文字表达的语词终于固定性地取得了一个能代表它的书写符号。所以,人们把‘假借’称作‘不造字的造字法’,倒是既承认了它的实质,又看到了它不同于其他造字之法的独有特点”。(《转注论》P11-187)

我们说,孙书对“转注”的论述是有道理的,是正确的。但认为“假借”也是造字法还值得商榷。

(2)在文字的创造时期,象形是最基本的原则。(参课本P162)

(3)形声是一种最能产的造字方式(P164-168)孙认为转注是最能产的,我们不以为然。

五、汉字的发展

汉字的發展可分爲两个大的阶段。从甲骨文、金文到小篆,这是古文字阶段。时间从殷商开始,到秦统一。另一阶段是从隶书到楷书,到现代的简化字(简化字也属楷书,字的笔画较繁體字大大减少)。隶变使古文字象形意味的线条变成不象形的平直方正的笔画,是由古文字最后发展到楷书的一个过渡阶段,是汉字发展史上一个重要的转折点。汉字发展为隶书,脱去了象形意味,向古文字告别了,为楷书的兴起开辟了道路。汉字发展到楷书,标志汉字进入了成熟阶段,从此汉字形体结构基本稳定下来。隶书开始于秦,通行于汉,从魏晋以后,楷书就通行了,直到现在。

古文字与楷书比较,形体上的不同,主要表现在两个方面,即笔画形态和组装结构。从笔画形态上说,古文字用的是以弧线为主的线条(甲骨文因用刀刻,也有直笔,但与楷书不同),其特点是曲折圆转,具有浓厚的象形意味(参《古文字类编》等)。

楷书使用的点、横、竖、撇、捺笔画,是以直线为主的笔画,其特点是平直方正,与古文字的  、  比较一下,就能具体体会到二者的区别。 组装结构是指字各部分之间如何搭配的。古文字主要从表意的原则来安排各部分之间的关系,此外,在造字初期,结构不稳定、不规范。而楷书的结构主要服从书写的方便和形体的统一规范,规范的程度高低不一。结构上的变化,因字而异,变化的程度大小不一。总的来说有两种情况: 一是呈规则性的变化,如在楷书里“衣”字在左右结构里写在左边,作“衤”;在上下结构里,有的被拦腰断开,也有不断开写在下边的。又如“心”,在左右结构里写作“忄”,在上下结构里写作“心”;在下半部包围结构里写作 ⺗。 另一种是不规则变化,如  春、  泰、  舂、  奏、  奉,在楷书里上部都写作“ ”,而在古文字中写法是不相同的(见下)。

(春) (泰) (舂) (奏) (奉)

又如思、细,在古文字中它们的声符是“  ”,后变作“田”,是一种不合规则的讹变。 笔画形态的变化与结构的变化是有联系的,对于一个字来说,这两方面的变化常常是结合在一起的。

应该注意的是,我们古汉语课分析汉字的构造,是为了探求某个字的本义或其本义所属的范围,所以,对一些隶变或楷变后形体结构变化较大的字,必须从其古文字形态入手分析,这样才有助于辨明其本义。

六、形义关系的复杂性

(一)汉字形义统一的条件:

1、就字形来说,必须用表示笔意的形体。

我们把还保持着原来的造字意图,能够表现字意的形体,叫做笔意。以上所列字形都保留了笔意。

有些楷书及简化字,已经看不出笔意了,必须找到笔意才能分析。如

春  宿  2、就字义来说,必须用本义。

本义是与字形相贴切的词的义项,是由笔意分析出来并可以用文献证实的词义。如监的本义是察看。

3、就字用来说,必须用本字。

本字指的是专为记录某个词所造的字,它的形体是由这个词的某一义项为依据而造的。如“亦”是“腋”的本字。在文字使用过程中,假借现象很多。借义与其所用字形是脱节的,用本字去讲借义,必然会出错。如“亦”借为虚词,就不能依形义统一原则去分析。

(二)正确分析汉字的构形理据

汉字构形时的词义依据称为构形理据,又叫造字意图。构形理据的分析指的是通过对字形的分析,找到构字时人们的意图。现代汉字大多数的构形理据可以分析,但由于汉字的历史变迁,有此汉字已变得难以分析了。对此,我们必须做三方面的工作:

(一)笔意的恢复

理据模糊的原因

1、隶变造成象形性消逝,或字形混同。如:

氵 扌 衤 牜 亦

这一类属于规则变化,尽管象形意味消失了,但造字理据还可以类推。有些变化则纯粹是混同了。如:

(地)———土  (春)

(赤)———大  (奉)

土 (走)———夭  (舂)

(黑)———火  (泰)  (老)———毛  (奏)

我们不能根据隶变的结果用“土”去分析第一组字的造意,也不能用“”去笼统地分析第二组字。

2、简化汉字时,符号替代造成一些部件合并。

在理据丧失的情况下恢复笔意,要分两种情况:第一种情况是意化。意化是指字形已脱离了原初的象物性而与它所记录的词义固定地联系在一起了。如“日”已不再象形,但“太阳”义已贮存在其形体之中。对于这类形体,我们在分析理据时,要把汉字看作一个相互联系的整体,把个体汉字纳入到整个汉字系统中,在字与字的相互联系中去认识,而并不需要追溯它的古文字字形。如:氵、扌、辶、宀、穴、目、木等。

第二种情况,对于少数理据丧失,已经笔势化而又不能与其它字联系起来成批地讲解的字,就要追溯其历史,由笔势找到笔意。这种工作叫“复形”。如“宿”从宀从人从百。“百”的构形理据不明。我们要求复形的工作。

甲文:  :表示屋内有人睡在席子上。 小篆时,“  ”变成了“  ”,楷书又变为“百”。 又如泰(  ) 奉(  ) 滑也

兼→  专→專→  (二)本义的探求

只有本义才与形体相贴切。如:绥——车中把也。

(三)本字的追溯

容——从宀从谷。“容貌”为借义。本字应为颂。“颂,貌也。”籀文作  。颂本字为讼。“讼,争也,从言公声。一曰謌讼。”

古汉语通论(六)

古今字 异体字 繁简字

一、古今字:

古代一个字记两个或两个以上同音词、同源词,后代为表达明确,专字专用,常为其中的一个或几个词另造新字,这就产生了同一个字在古今写词数量上的差别。这种古合今分的字,称为古今字或古今分化字。可分为两种:

第一,本字为借义所夺,在本字上加形旁以示区别者。如:舍——捨孰—熟 然—燃 其—箕 易—蜴 亦—腋 县——悬 景—影

第二,一字所记多词,加(或更改)形符以示区别者。如:辟——避闢僻嬖譬;责——债 反——返 竟——境 田——畋 说——悦 属——嘱 弟——悌 昏——婚

二、异体字(有些学者分为异写字和异构字两类)

两个(或两个以上)音义完全相同,在任何情况下都可以互相代替的字,叫异体字。异体字有下列几种不同情况(参P173-174)

有三种情况不能认为是异体字(参P174-175)

异写字指同一个字因写法不同而造成的形体差异

②部件位置不同而构意相同:案桉 群羣 鞍鞌 峰峯 鹅鵞

异体字指音、义、用同,而构件有所不同的字。

線綫 烟煙 蚓 螾 炤照 袴褲 (声符不同)

睹覩 谕喻 鷄雞 歎嘆 絝袴 (意符不同)

泪淚 憑凭 黥 ? 窠窼 野埜 (形声、会意之不同)

三、繁简字

繁体字和简化字合称繁简字。

简化字特指1956年国家(国务院)公布的《汉字简化方案》(1964年3月文化部、教育部、文议会《关于简化字的联合通知》又作了一些补充规定和内部调整)所颁布的简化字;“繁体字”特指与简化字相应的繁写楷书字体。1964年5月公布的《简化字总表》共收简化字2338个。

简化字的来源。P176

1、古体字:雲云 氣气 從从 網?网 捨舍

2、古代异体字;無无 禮礼 棄弃 趕赶

3、历代的俗字 繼继 蠶蚕 遷迁 陽阳 燈灯

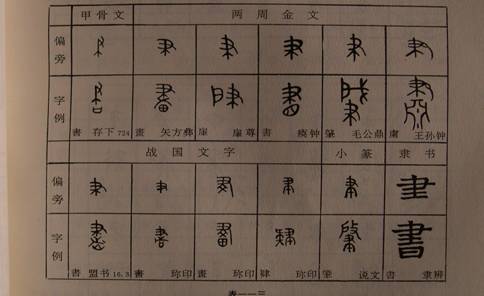

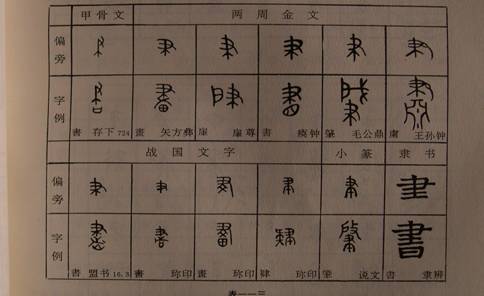

4、草书楷化 車车 門门 韋韦 當当 堯尧 爲为 會会 盡尽 頭头 應应 樂乐 歸归 書书

5、简省构件 鑿凿 習习 廣广 飛飞 點点 聲声 競竞

6、用简单符号代替原字的一部分

這这 趙赵 劉刘 慶庆 岡冈 風风 區区 團团

7、另造形声字

護护 療疗 憐怜 價价 蝦虾 廳厅 讓让 鑰钥 鐵铁 儀仪 擁拥 躍跃

8、另造会意字:

塵尘 陰阴

9、同音代替,有一对一的,有一对多的。

幾几 鬥斗 穀谷 麵面 鬱郁 薑姜 裏里 征徽 幹乾干隻祗只 臺檯颱台 後后 醜丑 僕仆 藥药

注意同形字:某些简化字跟繁体字中的某些字形完全相同,但实际上读音和意义完全不同,称同形字。如:

蜡——蠟 宁——寧 术——術 适——適

虫——蟲 广——廣 厂——廠 腊——臘

亏——虧 亲——親 胜——勝 圣——聖

两字共简为一字的

钟——鍾(鍾鼓) 鍾(容器)

获——獲(收获) 獲(打獲)

复——復(反复) 複(複杂)

纤——纖(纖细) 縴(縴夫 縴绳)

脏——臟(臟腑) 髒(髒骯)

历——曆史(经历) 曆(日曆)

附:说文解字与部首

《说文解字》简称《说文》,东汉许慎著。许慎字叔重,他于汉和帝永元十二年开始编写《说文解字》,历时21年才完成,这部书是我国第一部系统的分析字形,考究字源的专著,也是第一部比较完备的字典。全书正文十四卷,叙目一卷。今存本经宋初徐铉校定,每卷分上下,共三十卷。收字9353个,重文1163个。

许慎依“六书”原则,按文字形体及偏旁结构,分列540个部首,把9千多字分别列入540年部首之中,对后代检字法有深远影响。《说文》把具有同一表意偏旁的字列在一起,将这个同一的偏旁字置于众字之首,称部首,同一部首的字即归在这个部首之下。如李、杨、松、桃等均在木部。又把形体相似或意义相近的部首排在一起,如“人、从、比、北”等。同部首的字又是尽量把意义相近的字放在一起,如“言”部“讪”、“讥”、“诬”、“诽”、“谤”。这样,540部首就分为若干大类,成为有一定系统的部首体系。

《说文》收录了汉代能见到的古文字(重文),先列小篆的形体,然后进行解说。每字先说字义,后释字形。如“奉,承也,从手廾,丰声。”若是部首字则最后注明“凡×之属皆从×。”如:“男,丈夫也,从田从力,言男用力于田也。凡男之属皆从男。”其解释字形结构的术语是:

象形:象形,或象······之形等。

如:示,天垂象,见吉凶。所以示人也。从二,三垂,日月星也。观乎天以察时变,示神事也。凡示之属皆从示。

王:石之美有五德者,润泽以温,仁之方也;鳃理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智这方也。不桡而折,勇之方也;锐廉而不忮,洁之方也。象三玉之连,丨其贯也。

凵 张口也,象形。

牙 壮齿也,象上下相错之形。

指事:用“指事”或“象······之形”等。

如:丄:高也,此古文上,指事也。

丅:底也,从反上为下。

刃:刀坚也。象刀有刃之形。

全意:从××或从×从×

如: 耒:手耕曲木也,从木推丰(介)

采:捋取也,从木从爪

林:平土有丛木日林,从二木。

早:晨也,从日在甲上。

昌:美言也,从日从曰,一曰日光也。(两日并光)。

形声:从××声。

朝:旦也,从?,舟声。

窃:盗自中出曰窃,从穴米,禼,廿皆声也,廿,古文疾,禼,古文偰。

竭: 负举也。从立曷声。

服:用也,从舟?声。

《说文》中凡同部首的字,意义都有相通之处。下面举例说明。

(1)从口部的(口、舌、甘、曰等)

甘:“美也,从口含一。”

旨:“美也,从甘,匕首。”指味美。

尝:“口味之也,从旨,尚声。”

(2)心部

上下结构的字中写作心,如愛、憂等。

在左右结构中写作忄,如憤:闷也。恨:憾也。

在混合结构字的下部,作?,如恭、慕、忝等。

心部字都与人的思想、心理有关。

如惟:凡思也。从心,隹声。

息:喘也,从心自,自亦声。

慢:傲慢,怠慢。《说文》:“惰也,一曰慢,不畏也。”

(3)目部:

省:细看,引申为省察。

相:细看,“省视也,从目,从木。”

眷:“顧也。”引申为眷念。

见是目的分支,觉:睡醒,从见,学省声。

(4)页部,与头有关。

(5)肉部,与身体的部位和性状有关。

肯:附着在骨上的骨间肉。从肉从冎省。

膏:脂肪。

腊:岁终祭,用肉。

膳:备办伙食。

胡:牛脖子下垂之用,引申为兽类脖子下垂的肉。

(6)手部之类,手又攴(父)

抑:按低,压。

揚:手举起。

把:拿着。

探:将手深深地伸进去拿东西。

叔:拾。

戒:警戒。 兵:兵器。 執:拘捕罪人。

藝:种植。

(7)足部之类,足止 走 辵 彳 行

距:雞距(雄雞脚后突出象脚趾的部分)

歷:经过:从上厤声。

歸:女子出嫁:从止,从婦省, 声。

超:跳过。

徙:步行。

遵:顺着走。

造:至。

径:小路。

術:邑中道。

街:四通道。

衢:通道。

(8)人部之类

伦:類(人的种類),陆宗达以为按辈分就序。

偶:偶象。

负:背在背上。

儋:挑在肩上。

何:扛在肩上,《国语·齐语》:“负任儋何。”

作:起来。

俱:偕同,在一起。

仍:依舊。

代:更递,《孟子·滕文公下》“暴君代作。”

儿:人。

兒:婴孩。

兄:哥。

兒:貌。

先;走在前面,光,从人、止。

元:人头。

(9)大部之类,立。

(10)士、女、子、男。

婿:丈夫。

壯:强健。

好:女子美。

佞:从女仁声,有才。特指有口才。

字:生子。

孩:本义指小兒笑。

舅:母之兄弟。

甥:姊妹之子。

(11)鬼部之类:巫(女巫)女能事无形,以舞降神者也。

醜:貌丑。

觋:男巫。在男曰觋,在女曰巫。

靈:楚人谓巫为靈。

(12)示部,古祗字。

神:天神。祗:地神。社:土神。(神名)

祭:祀、祠(春祭)礿(夏祭)禘(五年大祭)

禅(祭天)祝(禱告)。

祈(求福)祓(fú除恶祭)禳(祭求免災)(祭祀之名)。

祖(祖廟)祜(shī宗廟中藏神主的石屋)。

福 祿(福) 祥 祯(福)祜(福)祉(福)祸(害)祟(神祸)。

禮(从示从豊,豊亦声)

禁:禁忌

(13)疒(chuáng)与疾病有关。

(14)天文方面:日、月、風、雨

景:日光。 朔:阳历每月初一。

暴:晒。 望:象人望月。

震:响雷。 零:落雨

氣:送给人米薪之类,后作气。

(15)地理方面:土、邑,山、厂、石、阜。

壞:墻屋倒塌,建筑物遭到破坏。

邮:传递文书的驿舍。

郎:鲁邑名。

厚:山陵之厚。

原(厡),水源。

厲:磨刀石。

研:磨。

礎:柱下石。

陽:山南。

陰:山北。

隅:山角。

阻:險。 限:山路难行。

阶:台阶。除:殿阶。 陛:自卑登高的殿阶。天子之陛九级。

防:堤坝。

(16)宫室方面:宀、广、尸、門、户。

宗:祖庙。

宇:屋檐。

官:官府。

序:東西墙。

废:房子倾倒。

层:重屋。

闺:小门,上圆下方,其状如圭。

阙:宫门外两旁的高建筑物(楼观)。

閒:门隙。

闲:栅栏。

關:门闩。

扇:门扉,木曰扉,竹、苇曰扇。

房:在旁之室。

(17)衣服器用:衣、巾、黹、革、韦、系、网、?、弓、矢、戈、矛、刀、斤、皿、缶、瓦。

(18)金玉财宝:玉、金、贝。

(19)水、火。

(20)植物:艸、木、竹、禾。

苦:大苦(药草名)。

葺:以茅盖屋,引申为修葺。

薄:草丛生。

苏:紫苏(药名)。

析:破木

构:以木架屋。

朴:未经雕饰之木。

楚:丛木。

秀:禾吐穗;秋:禾谷熟。

(21)动物,馬、牛、羊、豕、鹿、犬、鳥、隹、虫、魚、黾、鼠。

驳:马色不纯。

牢:牛栏。

特:牛父也。

物:杂色牛。

群:羊群

豪:野猪。

麗:两鹿并行。

壯:犬形。

隻:鸟一枚。

雙:鸟两枚。

離:鸟名。

[练习题]

一、分析下列各字的形体结构(可查《说文》)

春 文 字 可 面 亦 本 相 舊 奪 看 疆 贼 社 燕 刃 甘 奉

二、标点翻译

大学之法禁于未发之谓豫①当其可之谓时不陵节而施之谓孫;②相观而善之谓摩;③此四者教之所由兴也发然后禁则捍格;④而不胜时过然后学则勤苦而难成杂施而涵则坏乱而不修独学而无友则孤陋而寡闻燕;⑤朋逆其师燕辟废其学此六者教之所由废也。

注:①豫:同“预” ② 孫:同“逊”顺 ③摩:切磋,研究。 ④捍格:抵触

⑤ 燕:轻慢。

三、解释下列术语,并举例说明:

假借 通假

古今字 异体字 繁简字

同形字 同音替代字

本字 借字(本义、借义)

|