|

第一单元 《左传》

一、《左传》简介:

《左传》,原名《春秋左氏传》,也叫《左氏春秋》,是我国最早的一部编年记事的史书。

我国史书有三种体例:第一种是编年体,即按年月日顺序编写史书的体裁。我国古代记载史事,从《竹书纪年》、《春秋》、《左传》,到后来的《汉书》、《后汉书》、历朝起居注、实录等与《资治通鉴》均为这种体裁。编年体以年月为经,以事实为纬,容易看出同时期各种事件之间的联系。但记事前后割裂,首尾不能联贯,历史人物的生平和典章制度等也无从详其原委,是其缺点。

第二种是纪传体,它是以人物传记为中心的史书体裁,创始于司马迁的《史记》。用“本纪”叙述帝王,兼以排比大事;用“世家”记述王侯封国和特殊人物;用“表”以统系年代、世系及人物等;用“书”或“志”记载典章制度的原委;用“列传”记人物,民族及外国。纪传体以帝王将相为历史的主人,因此历代封建王朝所修“正史”均采用这种体裁。纪传体便于考见各类人物的活动情况,并分门别类叙述典章制度,但对于历史事件的叙述就不能全面,前因后果也不容易说清楚。

第三种是纪事本末体,它以历史事件为主写史,始创于南宋袁枢的《通鉴纪事本末》,将重要史事分别列目,独立成篇,各篇又按年月的顺序编写,可补编年、纪传体之不足。缺点在于同时期各事件之间的联系往往无法照顾。

《春秋》是鲁国一部大事年表性质的历史书。后来为其作“传”的有三家:齐人公羊高《公羊传》;鲁人谷梁赤《谷梁传》及左丘明的《左传》。“传(zhuàn)”指注释或解释经义的文字,也就是阐明经义。

《左传》按鲁国十二国君的先后年序编写,此十二君是:

隐桓庄闵僖文宣成襄昭定哀

二、《公羊传》和《谷梁传》

《公羊传》是子夏的学生——战国时期齐人公羊高所作。家传四代,至其玄孙公羊寿(汉景帝时人)时,寿同其学生胡毋敬把它写在竹帛上而成书。《公羊传》原是一部独立的著作,到了唐代,徐彦为之作疏时才与《春秋》合在了一起。

《谷梁传》是子夏的学生——鲁人谷梁淑所作。淑,字元始,又名赤。《谷梁传》原是一部独立的著作,到了晋代,范宁为之作集解时才与《春秋》合在一起。它着重从训诂和义理方面对《春秋》加以解释证明。

三、课文选讲

郑伯克段于鄢

[常识]

①伯:爵位 春秋时有五等爵位:公侯伯子男。

②郑武公:名掘突,桓公之子。桓公名友,为周宣王庶弟。《史记·郑世家》:“郑桓公友者,周厉王少子而宣王庶弟也。宣王立二十二年,友初封于郑。”

③武姜:“武”,表示丈夫的谥号为“武”,“姜”表示母家姓姜。

上古有姓有氏。姓是一种族号,氏是姓的分支。周代的姓氏制度和封建制度、宗法制度有密切联系。贵族有姓氏,一般平民没有姓氏。贵族中女子称姓,男子称氏,这是因为氏是用来“明贵贱”的,姓是用来“别婚姻”的,二者的作用不同。上古同姓不婚,贵族妇女的姓比名更为重要,待嫁的女子如果要加以区别,则在姓上冠以孟(伯)仲叔季,表示排行。例如:

孟姜 伯姬 仲子 叔姬 季芈

出嫁以后如果要加以区别,就采用下列几种方法:

1、在姓上冠以所自出的国名或氏,如:

齐姜 晋姬 秦赢 陈妫

2、嫁给别国的国君,在姓上冠以配偶受封的国名,例如:

秦姬 芮姜 息妫 江芈

3、嫁给别国的卿大夫,在姓上冠以配偶的氏或封邑名,例如:

赵姬(赵衰妻) 孔姬(孔圉妻)

秦姬(秦遄妻) 棠姜(棠公妻,棠,邑名)

4、死后在姓上冠以配偶的或本人的谥号,如:

武姜(郑武公妻) 昭姬(齐昭公妻)

共姬(宋共公妻) 敬嬴(鲁文公妃)

文姜(鲁桓公妻) 齐归敬归娣(鲁昭公母)(《左传·襄公三十一年》“立胡女敬归之子子野”杜注:胡,归姓之国。敬归,襄公妾。)

④周礼:周天子自称是上帝的长子,其王位由嫡长子世袭,这是天下的大宗;余子分封为诸侯,对天子来说是小宗。诸侯的君位也由嫡长子世袭,是本国的大宗;余子分封为卿大夫······除非长子是白痴或早死,是不能“废长立次”的。

⑤先秦语言中分数的几种表示法:

1、分母——分——名词——之——分子

如:方今大王之兵,不能十分吴楚之一。(《史记》)

2、分母——名词——之——分子

大都不过三国之一。(《左传·隐元年》)

3、分母——之——分子

中五之一,小九之一。(《左传·隐元年》)

4、分母——分子

借弟令毋断,而成死者固十六七。(《史记·陈涉世家》)

5、分母——分——之——分子

将不胜其岔而蚁附之,杀士三分之一,而城不拔者,此攻之灾也。(《孙子兵法·谋攻》)

【常用词】

◎即:《说文》:“即食也,从皀,卪声。”

又:“皀,谷之馨香也。象嘉谷在裹中之形。又读若香。”( 方力反)

◎既:《说文》:“小食也。从皀,声”。

◎寤:寐觉而有言曰寤。

◎啎:逆也,从午吾声。

◎都:有先君之旧宗庙曰都。从邑者声。《周礼》:距国五百里为都。

◎封:爵侯国之土也。从之从土从寸,守其制度也。公侯百里,伯七十里,子、男五十里。《周礼·夏官》:凡国都之竟,有沟树之固,郊亦如之。《地官·封人》:凡封国设其社稷之壝,封其四疆,造都邑之封城者亦如之。

【汉字部首】 阜 阝 除阴阳陈(宛丘,舜后妫满之所封)陶(再成丘也,在济阴)阮(代郡五阮关也)

隍(城池也,有水曰池,无水曰隍)

蓇蓆蓋 蟈 邑 都鄙郑邦邓郢郴鄢部(天水狄部)邰(炎帝之后姜姓所封)

【作业】1、阅读《史记·郑世家》,抄写与本篇课文相关的部分,比较其用词的差异。

2、背诵这篇课文。

齐桓公伐楚(僖公四年)

【历史背景】

(周惠王21年,齐桓公〖公元前685—前642在位〗30年,蔡穆侯19年,楚成王16年,鲁釐公4年,公元前656年。)

《史记·齐世家》:二十九年桓公与夫人蔡姬戏船中蔡姬习水荡公公惧止之不止出船怒归蔡姬弗绝蔡亦怒嫁其女桓公闻而怒兴师往伐

【常识】 谥号

古代帝王、诸侯、卿大夫等高官大臣死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。谥号一般是死者生前事迹和品德的概括,但有些往往是虚伪不符合事实的。

谥法是给予谥号的标准。谥号是固定的一些字,这些字被赋予特定的涵义,用来指称死者的美德、恶德等。谥号大致可分为三类:

1.表扬的 如:

经纬天地曰文 布义行刚曰景

威强叡德曰武 柔质慈民曰惠

圣闻周达曰昭 圣善闻周曰宣

辟土服远曰桓 聪明睿智曰献

2.批评的:如:

乱而不损曰灵 好内远礼曰炀

杀戮无辜曰厉

3.同情的:如:

恭仁短折曰哀 在国遭忧曰愍

慈仁短折曰怀

上古谥号多用一个字,也有用两三个字的,如:周平王、郑武公、齐桓公、秦穆公、魏安釐王、赵孝成王、贞惠文子。

后世谥号除皇帝外,大多用两个字,如:宣成侯(霍光)、 忠武侯(诸葛亮)、文忠公(欧阳修)、武穆王(岳飞)。

此外,还有私谥,这是有名望的学者死后其亲友门人所加的谥号,如东汉时陈寔死后,海内赴吊者三万余人,谥为文范先生;晋代陶渊明死后,颜延年为他作诔(叙述死者生前事迹,表示哀悼,后来成为一种哀祭的文体)谥为靖节徵士等。

封建皇帝在谥号前面还有庙号,庙号是皇帝死后在太庙立室奉祀时特起的名号。从汉代起,每个朝代第一个皇帝一般称为太祖、高祖或世祖,以后的嗣君则称为太宗、世宗等。(又,汉代不是每个皇帝都有庙号的,要“有功”、“有德”的才被称为“祖”、“宗”,南北朝时称“宗”已滥,到唐代就无帝不“宗”了)如汉高祖的全号是太祖高皇帝,汉文帝的全号是太宗孝文皇帝。从唐代起,皇帝还有尊号,这是生前奉上的。例如唐玄宗开元二十七年,受尊号为开元圣文神武皇帝,宋太祖乾德元年受尊号为应天广运仁圣文武至德皇帝。尊号可以上好几次,都是阿谀奉承之词。还有死后上尊号的,如唐高宗死后,到天宝十三年上尊号为神尧大圣大光孝皇帝。这种死后加的尊号也可以说是谥号,这样,谥号的字数越来越多。唐以前对殁世皇帝简称谥号(如汉武帝、隋炀帝),不称庙号;唐以后由于谥号加长,不便称呼,所以改称庙号(如唐玄宗、宋太祖)。

年号,是封建皇帝纪年的名号。年号是从汉武帝开始有的,汉武帝即位的一年(公元前140年)称为建元元年,第二年为建元二年,等等。新君即位必须改变年号,称为“改元”;同一皇帝在位时也可以改元。明清两代皇帝基本上不改元,因此有可能用年号来称谓皇帝,如明世祖被称为嘉靖皇帝,清高宗被称为乾隆皇帝等。

【常用词】

◎ 师:二千五百人为师,从帀从霰,霰四帀众意也。

◎ 虞,驺虞也,白虎黑文,尾长于身,仁兽也,食自死之肉。从虍吴声。《诗》曰:“于嗟乎驺虞。”

◎共:《说文》:“同也,从廿卄。”实际为“供”的本字。“同”义是假借义。

◎ 缩酒:阮元《十三经注疏校勘记》云:《说文》引《春秋》作“无以○酒” 。又杜预云:束茅而灌之以酒为缩酒。今按:《说文·酉部》:“○,礼,祭束茅加于祼圭,而灌鬯酒,不为○,像神饮之也。从酉艸。”段注:《周礼·甸师》:“祭祀共萧茅。”郑大夫云:“萧或为○,○读为缩。束茅立之祭前,沃酒其上,酒渗下去,若神饮之,故谓之缩。缩,浚也,故齐桓公责楚不贡,苞茅不入,王祭不共,无以缩酒。”……然则缩者古文假借字,○者,小篆新造字。

◎ 次賩質不前不精也,从欠二聲。(七四切)磂以茅葦葢屋,从艸次聲。(疾兹切)

【特殊句法】

1、 尔贡包茅不入,王祭不共,寡人是徵。

2、 昭王南征而不复,寡人是问。

3、 岂不谷是为?先君之好是继!

4、 楚国方城以为城,汉水以为池。

【作业】1、将此篇译成现代汉语。

2、背诵全文。

齐晋鞌之战(成公二年)

(周定王18年,晋景公11年,齐顷公10年,公元前589年)

【历史背景】

《史记·晋世家》:(景公)八年使卻克于齐齐顷公母从楼上观而笑之所以然者卻克偻而鲁使蹇卫使眇故齐亦令人如之以导客卻克怒归至河上曰不报齐者河伯视之

又《齐世家》:(顷公)六年春晋使卻克于齐齐使夫人帷中而观之卻克上夫人笑之卻克曰不是报不复涉河归请伐齐晋侯弗许齐使至晋卻克执齐使者四人河内杀之八年晋伐齐齐以公子强质晋晋兵去十年春齐伐鲁卫鲁卫大夫如晋请师皆因卻克晋使卻克以车八百乘为中军将士燮将上军栾书将下军以救鲁卫伐齐六月壬申与齐侯兵合靡笄下癸酉陈于案

【正音】

屦jù 朱殷 yān 擐huàn 枹fú 綦qí 轏zhàn 肱gōng 絷zhí 茷fèi

【常用词】

◎陈 《说文》:“宛丘也。舜后妫满之所封。从龃木,申声。”段注:“俗叚为○列之○。陳行而○废矣。”又《攴部》:“○列也。从攴陳声。”段注:“此本○列字。后人假借陳为之,陳行而○废矣。亦本军○字…后人别制无理之陣字,陣行而○又废矣。”

◎ 殿:《说文》:“击声也。”段注:“又假借为军后曰殿。”

◎ 舆:《说文》:①“ 车舆也。从车舁声。”即车箱,泛指车。有时通“举”。《战国策》:“百人舆瓢而趋,不如一人持瓢而走。”②众,众人的,《僖·二十八年》:“晋侯听舆之诵。”今有双音词“舆论” 。

◎戎:《说文》:“ 兵也。从戈甲。○古文甲字。”兵器的总称。《礼记·月令》:“乃教于田猎,以习五戎。”(五戎:弓、殳、矛、戈、戟)又为军事。《论语》:“善人教民七年,亦可以即戎矣。”[戎行]军队。[戎马]兵马。②西方种族名,西戎东夷北狄南蛮。

◎攝:《说文》:“引持也。从手聶声。”即拉、拽之义。

◎乏:《说文》:“春秋传曰:反正为乏。”指缺乏,缺少,如“行李之往来,供其乏困。”

【补充释注】

1、不介马而驰之:杜注:介,甲也。

按:先秦打仗是车战,用马来驾车,战车四马,前面两匹马是服马,左右两边为骖马。作战之前的一项准备工作,就是由御者把马的尾巴挽起来,打成一个结。否则碍事。

《说文》:“○系马尾也。”段注:“此当依《玉篇》作‘结马尾’,《广韵》作‘马尾结也’,结即今之‘髻’字。”朱骏声说:“结马尾如人之○。” “髻”是○的后出字。《说文·髟部》:“○簪结也。”又《说文·糸部》:“紒,马尾韬也。”“韬,剑衣也。”这里韬指裹马尾之衣。今之“手套”字与之同源。齐侯未结马尾而战,故“骖絓于木了”。

2、“若之何”为固定结构。置句首做状语,相当于“怎么”;置句后作谓语部分,大致相当于“怎么样”。如:

①若之何其以病败君之大事也?

②是吾师也,若之何毁之?

③艺麻如之何?衡纵其亩。(《诗经》)

3、败绩:章太炎《新方言》:“绩,蹟(迹)之假借。古代车战,胜者车迹循其阵势,有条不紊;败者,胡冲乱撞,车迹混乱,故曰‘败绩’。

4、轏,注:士车。

〖疏〗:“《周礼·巾车》:‘士乘栈车’,郑玄云:‘栈车不韦鞔而漆之。’ 轏与栈字异,音义同耳。”今按:《说文》:“栈:棚也,竹木之车曰栈。(士限切)从木戔声。”《集韵》:“轏,卧车也。”或作輚。此车用竹片或木条做成车棚,是打仗时的辎重车,白天可供应军需,晚上供下层军官睡觉。今之栈道(在悬崖上用木条等搭成的便道)、客栈(住宿,放货两用的客店)、栈房(堆物之棚子)、栈子(房顶椽与瓦之间铺的木条、竹子、树枝、蓠芭等)皆类此。

【特殊句式】

1、将为戮乎? 被动句。为,wéi介词,被。

2、人不难以死免其君。难:意动用法,不把…当作难事。

【作业】

1、翻译“韩厥执絷马前……乃免之”一段。

2、背诵全文。

古代汉语通论(一)

怎样查字典辞书

“工欲善其事,必先利其器”。读书研究的工具就是各种字典辞书等。

解释单字音义的工具书叫字典,解释单字和以该单字组成的词的叫词典。字典和词典是我们的案头顾问,良师益友。我们应当充分利用它们,让它们为我们的学习和研究服务。

一、如何查检字音和字义

(一)我国字典的编排体例:

1、 按音序编排:

①依汉语拼音字母排:a.b.c.d.e.f.g.h.(i)j.k.l,m.n.o.p.q.r.s.t.(u).(v).w.x.y.z.如《新华字典》、《现代汉语词典》、《古汉语常用字字典》等。其优点是同音字编在一起,若知道字音,查检起来比较方便。缺点是对不认识的字不容易查找;对未掌握拼音方案的人来说,查起来也不方便。

②依注音字母顺序编排(解放前叫国语字母):

注音字母的声母是:勹(b)ㄆ(P)ㄇ(m)匚(f)万(v)ㄉ(d)ㄊ(t)ㄋ(n)ㄌ(l)ㄍ(g)ㄎ(k)厂(h)ㄐ(j)ㄑ(q)ㄒ(X)ㄓ(zh) 彳(ch)ㄕ(sh) ㄖ(r) ㄗ(z)ㄘ(c)ㄙ(s))

注音字母的韵母是:ㄚ(ɑ)ㄛ(o)ㄜ(e)ㄧㄝ(ie)ㄞ(ɑi)

ㄟ(ei)ㄠ(ɑo)ㄡ(ou)ㄢ(ɑn)ㄣ(en)ㄤ(ɑnɡ)ㄥ(enɡ)ㄦ(er)ㄧ(i)ㄨ(u)ㄩ(ü)ㄩㄝ(üe)

如《国语词典》、今台湾出的一些工具书等。

③依平上去入四声及韵部编排的,如《广韵》、《集韵》有206部,《佩文韵府》、《辞通》,《经籍籑诂》有106韵等。

2、按部首和笔画排列的,即所谓部首检字法。

汉字的偏旁和部首是有区别的。偏旁指汉字中合体字的各个组成部分,如“河”字,由“氵”和“可”两个偏旁组成;“岗”由“山”和“冈”两个偏旁组成。其中“水”和“山”表示意义的类属,叫形旁(文字学上叫形符、意符);“可”和“冈”表示读音,称声旁(文字学上叫声符)。

部首是东汉许慎编写《说文解字》时创立的一种字书编排依据,也是后代查检按汉字的部首编排的字典、词典的一种依据。它按汉字的字形结构,取其相同部分,分部排列,这个相同的部分放在众字之首,故称部首。如木、水、火、人字,合体字也有作部首的,如音、黄、黑、鼻等。

由此看来,单字无所谓偏旁;部首却是独体、合体字所共有的。独体字,往往就是部首字。

部首排列法,一般是按笔画的多少,由少到多排列的。同一个部首下的字,一般也是按笔画的由少到多排列(《说文》除外)。要查一个字,先确定部首,再数清笔画(部首笔画除外),最后查检。如谪(11)、謼(11)等。

部首查字法应注意以下几点:

第一,一般情况下,依部首编排的字典都以形旁为部首,尤其是早期的字典,如问、闻、间;辫、辩、瓣、辨;颍、颖;蠃、羸、赢等,分属不同的部首。

第二,同一个偏旁字,有时充当形旁,有时充当声旁,如土在杜、肚中是声旁,在堤、型中是形旁。多数字的部首在左,但有些在上、在下、在外围、在中间等,如桃、杏、梨、國、间、徙。

第三,不同的辞书,取部首不完全一样,《说文》540部,《康熙字典》214部,《辞源》(新)214部,《辞海》(旧)214部、(新)250部,《汉语大字典》200部。同一个字,各书定部别也有差别,如闻、问、间三字,《说文》、《康熙字典》、《辞源》分列三部,而《辞海》均在门部。酒,古在酉部,今在水部。

第四,掌握部首的变体,如火(灬)、心(忄、⺗);水(氵)、阝(左为阜,右为邑)等。

部首编排法的缺点是有些字的部首难确定,数笔画有时不准,影响查检速度。

3、号码法:现在最通行的是四角号码法。

这种方法是王云五1925年首创的,1963年汉字查字法整理工作组作了一些修改,公布了新的《四角号码查字法》,这种方法是把方块汉字按四个角的笔画,分成十种,分别用0—9十个数码来代替。十个数字分别代表一些笔形,如口诀所示:横一竖二三点捺,叉四插五方框六,七角八八九是小,点下有横变零头。

|

号码 |

笔名 |

笔形 |

|

0 |

头 |

亠 |

|

1 |

横 |

一 乚 (横、挑和右钩) |

|

2 |

竖(垂) |

┃ 丿 亅 |

|

3 |

点 |

丶 |

|

4 |

叉 |

乂 十 |

|

5 |

插 |

扌 |

|

6 |

方 |

囗 |

|

7 |

角 |

乛 了 乁 冖冂 |

|

8 |

八 |

丷 人 |

|

9 |

小 |

小 忄 ⺌ |

每字取四角的笔形,其次序是①左上角;②右上角;③左下角;④右下角。字的上部或下部只有一笔或一复笔时,无论在何地位,都作左角,右角作“0”,如宣(3010) 、直(4010)、首(8060) 、冬(2730);每笔用过后,再充当其他角时,也作“0”。如:大(4003) 十(4000) 車 (5000)时(6400) 古 (4060) 。

四角号码的缺点是有时字的号码难以确定。

目前还有电脑用的形位码、五笔字形编码等。

(二)几种常见的字典

(1)《新华字典》:商务印书馆出版。收单字8500左右,复词3200左右,这是大家较熟悉的。

(2)《古汉语常用字字典》:收古汉语常用字3700多个,酌收双音词2000多个。按汉语拼音字母顺序排列,先释本义,然后列引申义,假借义,并引例句帮助理解。后附《难字表》,收2600多字,只注音、释义,不举例。这是初学古汉语者的一部较好的工具书。

(3)《康熙字典》:课本有详细的介绍。其214部首按笔画分布有如下号角:

一二在子三丑寅 四卯辰巳五午寻

六在申未七在酉 八九戌部余亥存

(4)《中华大字典》:徐元诰、欧阳溥存编纂,1915年上海中华书局出版,1958年新一版。共收字48000多,是《汉语大字典》以前我国收字最多的一部字典。除去正文本字外,兼列籀、古、省、或、俗、譌诸体,近代的方言、翻译的新字,也都采入。它能查出一般字典查不出的僻字、怪字;同时这部字典侧重于古义的诠释,引用了大量的古书例句,字义解释和引证也较完备简明。

(5)《说文解字》:

简称《说文》。东汉许慎(字叔重)著。成书于东汉和帝永元十二年(100年),它是我国第一部系统的分析字形、考究字源的专著,也是第一部比较完备的字典。全书共十四卷,又叙目一卷,今存宋初徐铉校定本,每卷分上下,共三十卷。收字9353个,重文1163个。

许慎依“六书”的原则,按文字形体及偏旁结构,分列540部,首创部首编排法。把九千多字分别列入540个部首中,对后世检字法有深远的影响。《说文》把同一部首的字都归在这个部首之下。如“李、松、杨、桃”等在木部。又把形体相似或意义相近的部首排在一起,如“人、从、比、北”;同部首的字又尽量把意义相近的字放在一起,如“言部”的“讪、讥、诬、诽、谤”。这样,540部首就分为若干大类,成为有一定系统的部首体系。

《说文》收录了汉代能见到的古文字(重文),先列小篆的形体,然后进行解说。每字先说字义,后释形体。如:“奉,承也。从手廾,丰声。”凡是部首的字最后注明“凡×之属皆从×。”如“男:丈夫也,从田从力,言男用力于田也。凡男之属皆从男。”

历代研究说文的人很多,清代有“说文四大家”,他们是:段玉裁(《说文解字注》);朱骏声(《说文通训定声》),桂馥(《说文义证》),王筠(《说文句读》《说文释例》)。其中段、朱两家影响最大。

(6)《经籍籑诂》:

清代阮元主编,书成于嘉庆三年(1798),这是一部专门收集唐代以前各种古书注解的字典,每字之下,罗列唐以前各种古书注解对这个字的解释,解释相同或相近的放在一起。

《经籍籑诂》在编排上用的是韵目排列法,按当时作诗通用的平水韵106韵编次被释的字,每一韵为一卷,共分一百零六卷。世界书局影印本《经籍籑诂》的前面附有笔画索引。

(7)《汉语大字典》

徐中舒主编,1985年分卷定稿,陆续出版。其《前言》说:“《汉语大字典》是汉字楷书单字的汇编,共计收列单字五万六千个左右。它在继承前人成果的基础上,注意汲取今人的新成果。它注重形音义的密切配合,尽可能历史地、正确地反映汉字形音义的发展。在字形方面,于楷书单字条目下收列了能够反映形体演变关系的、有代表性的甲骨文、金文、小篆和隶书形体,并简要说明其结构的演变。在字音方面,它对所收列的楷书单字尽可能地注出了现代读音,并收列了中古的反切,标注了上古的韵部。在字义方面,它不仅注重收列常用字的常用义,而且注意考释常用字的生僻义和生僻字的义项,还适当地收录了复音词中的词素义。”

其《凡例》云:“单字按照与《汉语大词典》共同商订的二百部分部排列,部首按笔画多少顺序排列,同笔画的部首按——(横)、丨(竖)、丿(撇)、丶(点)、乙(折)五种笔形顺序排列。同部的单字排列也按照这个顺序。”

其部首以《康熙字典》214部为基础,删并了14部,故为200部。

该字典由四川辞书出版社和湖北辞书出版社联合出版。

二、如何查检词语、典故及其他

(一)实词

1、《尔雅》:是我国第一部词典,这部书渊源甚古,在相当长的时期内,经过许多人增补,最后成书于汉代。它收集了比较丰富的古代汉语词汇,提供了先秦古书里的原始解释,成为一部“释古今之异名,通方俗之殊语”的工具书。全书按分类排列,把同义词归为一类,分成释诂、释言、释训、释亲、释宫、释器、释乐、释天、释地、释丘、释山、释水、释草、释木、释虫、释鱼、释鸟、释兽、释畜十九篇。每篇内对词语的训释大致分为两种:一种是把意义相同或相近的分别成组,每组用一个常用词加以解释,如《释诂》第一条为:“初哉首基肇祖元胎俶落权舆始也。”另一种是采取了在大组分类之后,再分成小组解释或互相解释的方法,如《释天》篇在“星名”这一组中,有“北极谓之北辰,何鼓谓之牵牛,明星谓之启明”等小组。这是一部释义的训诂词典。对了解古代社会历史情况、古代天文地理以至古物情况都有帮助。它在我国语义学史上占有一定的地位。但它对材料的分类较原始,有很大局限性,而且词义解释有的过于笼统。

《尔雅义疏》是清代郝懿行撰写的,这是读《尔雅》的重要参考书。它在《尔雅》本文及晋代郭璞注之后征引了经传注、小学旧籍,疏通证明了尔雅义及郭注义,特别是从语音上阐述了词义。《尔雅义疏》依《尔雅》十九篇的次第篇排,查找时可使用《尔雅引得》,先找出一词所属的篇章,再查《尔雅义疏》。上海古籍出版社1989年版《尔雅·广雅、方言、释名清疏四种合刊》后附有四角号码索引,可直接查检。《尔雅义疏》也有不少错误,读时应该注意。

属于《尔雅》系统的词典还有:

旧题汉朝·孔鲋:《小尔雅》

魏·张揖 《广雅》

明·方以智 《通雅》

清·吴玉搢 《别雅》

2、《释名》:刘熙编,成书于东汉末年,是我国第一部用声训方法探求名源的词典,也是一部百科名词的词典。共二十七篇,它是根据字义编纂的,但解释词义完全采取音训的办法。编者编这部书的目的在于探讨各种名称得名的由来,书名就表现了其旨趣。这部书不同于以往的书,只给字词下个简单的定义;而是在释义之后,进一步指出这个词得名的原因。它可以帮助我们了解汉代的语音和方言,了解古书中的词义和事物。缺点是有些解释有所穿凿附会。清人毕沅撰有《释名疏证》,阐释《释名》的内容,纠正其缺失,可参考。

3、《联绵字典》:符定一编撰,北京京华印书局1934年出版,这是一部解释六朝以前古书上双音词的大型词典,有词,有词组。在编排上按照词的第一个音节的书写形式,依照字形的部从关系,分部编排。前有叙例,声纽表,韵部表、部首,后有跋尾、附录和部首式的字典索引。在其双音词或词组之下若有不同词义时,则加以注解。它对研究古典文学作品和古汉语词汇是比较有用的。

此书多收双声、叠韵和叠音之词,但并非都是联绵字。

4、《辞通》:近人朱起凤著。二十四卷,分上下两册,采古籍中双音词语,按平水韵编次。把音同和音近通假、义同通用、形近而讹的词语收集在一起,博举例证以明其用法。每条下附加按语,说明形、音、义三者的流变。凡字同而义异、音异者作为附录。书后附有四角号码索引和笔画索引,可供查找时使用。

5、《方言》:全称《輶轩使者绝代语释别国方言》,西汉杨雄著。今本十三卷。体例仿《尔雅》,类集古今各地同义的词语,大部分注明通行范围。材料来源有古代的典籍,有直接的调查,可以看出汉代语言分布情况,是研究古代词汇的重要材料。晋郭璞撰《方言注》,清戴震撰《方言疏证》,钱绎撰《方言笺疏》,都对此书加以整理、阐发。

6、《辞源》、《辞海》(参教材)

7、《诗词曲语词汇释》:近人张相著。中华书局1957年出版。此书汇集唐宋元明间流行于诗词曲中的特殊用语,全书汇集单字和短语,标目537个,附图六百多个,分条八百多。凡字词有两个以上意义的,都以一义作一项,各举数例,细辨其大同小异,说明情味、语意之不同。本书编排无明显规则,大约虚词在前,实词殿后,逐条随便比次。书后有“语辞笔画索引”,可供查找使用。此书既能帮助读诗词曲的人了解这些特殊词语的意义和用法,也可供研究语文和编辑词典的人们作参考。

8、《小说词语汇释》:陆澹安编著,1964年中华书局出版。该书采白话体的通俗小说的词语(包括方言、口语、行业术语等)共八千余条;并将不必注释的成语二千余条另辑为《小说成语汇纂》一卷附于书后。这部书对于我们读懂小说(以明清为主)的语句,理解其含义是有帮助的。

9、《汉语大词典》(参教材)

(二)虚词:

1、《经传释词》:清王引之著,搜集周、秦、西汉古书中虚字160个,主要解释其特殊用法。编排次序是按古声母的顺序排列的。(详参教材P77)

2、《词诠》:近人杨树达著,1928年出版。(参P77)

3、《古书虚字集释》:裴学海撰,中华书局1954年重刊本。本书共收周秦两汉之书的常用虚字290个,凡已为前人解说完备的虚字一律不收。因它对前人有关虚字的著作作了补充和纠正,故有些虚词,若查普通讲文言虚词的书仍不得其解时,不妨查这本书。

4、《文言虚字》:吕叔湘著。新知识出版社1957年出版,本书收集了古汉语中常见虚词的用法,可解决文言虚词的一般性问题。它对虚词的解释,简明扼要,浅显易懂,可供中等文化程度以上的人参考。

5、《文言虚词》:杨伯峻著,中华书局1965年出版,收词三百多个。该书的优点是:①每个虚字的用法讲得通俗、明确而具体。②引用的例句大都采自较常选读的作品,且每个例句都有现代汉语的译文,便于读者使用。对初学古汉语的人比较适用。

(三)韵书

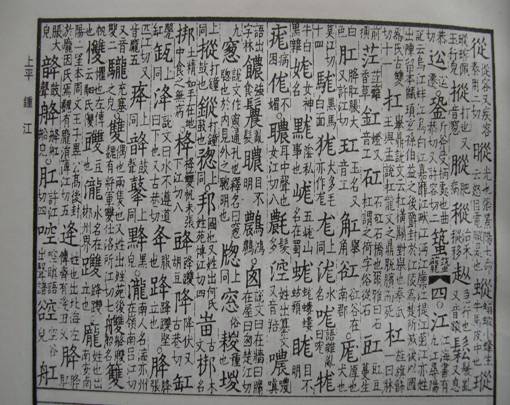

1、《广韵》:宋代陈彭年等重修,收字26194个,分206个韵部,计平声57,上声55,去声60,入声34部,所收之字先释义后注音,并把许多同音字都排在该字头之下,作为一组,其体例如下图所示。

2、《中原音韵》:元代周德清撰,根据元代北曲用韵,分19部,首倡“平分阴阳,入派三声”之说,每部的字均按阴、阳、上、去排列,以入声分别派入阳平、上、去三声。此书记述和反映了元代北方话的语音实况,是研究近代普通话语音的重要资料。

3、《诗韵新编》:1965年4月中华书局出版,以普通话字音为标准,分为18部:麻波歌皆支儿齐微开模鱼侯豪寒痕唐庚东。有《凡例》可参。

(四)有关汉字形体的字典

1、《真草隶篆四体大字典》:陈和祥编,1926年上海扫叶山房石印本。其书以楷书为字头,将其草、隶、篆各体分别列在字头之下,便于读者查阅某字之草、隶、篆有哪些不同写法。

2、《甲骨文编》:中国科学院考古研究所编,1965年中华书局影印,1982年重版。这是一部收集殷虚甲骨刻辞的字典。它充分利用了甲骨文出土后已经著录的资料,从中录定了正篇1723字和附录2949字,共计4672个单字。甲骨文刻辞中所见的已释和未能释定的单字,大致上已称齐备,可供研究、查考甲骨文字之用。全书编制了顺序的号数,卷末附检字一卷,使用方便。

3、《金文编》(附续编):容庚著,1959年科学出版社出版。这是一部查找金文的专门词典,全书收金文18000条,其确可肯定或撰者以某家考释可从的有二千字。大体依《说文解字》分部排比,各字上注有篆文,编排字码,重文系列各字之下。每一金文都注明出处,书末附有“器目”和检字。

4、《古籀汇编》:徐文镜编。1934年商务印书馆石印本。这是以《说文解字》为主,以小篆为字头,将散见于《钟鼎字原》《说文古籀补》《殷虚文字类编》等书的古文字分别附列于字头之下,因而可以把它视为汇集古文字形体的字典。同时,对初学辨认甲文和金文的人,也是一部较好的指引门径的书。

(五)类书

中国古代百科全书式的资料汇编,它把古书记载的有关材料,按类加以编纂,读者可以按类查检需要的材料(也有按韵编排的)。

1、《艺文类聚》一百卷,唐高祖时欧阳询等编,是我国最古的类书之一。中华书局于1965年出有精装本上、下两册。该书引用唐以前古书1431种,但绝大部分已失。全书分为46部:天、岁、地州、郡、山、水······。每部下又分细目,例如“天部”又分:天、日、月、星、云、风、雪、雨······十二个细月。在每条细目下,征引唐以前古书关于天、日、月等的解释。此书保存了不少珍贵资料,成为富有学术价值的类书之一。

2、《太平御览》一千卷,宋李昉等编纂。中华书局1958年缩印再版,分四大册。该书初名《太平编类》。后因是写给宋太宗赵炅阅览的,故改名《太平御览》。全书分五十五部,每部分若干门,全书分四千五百五十八门,共五百万字。引用古书达1690(据《总目提要》,实为1591)种,今存者十分之二三。由于该书征引材料丰富,特别是引书比较完整,而且是引用整篇整段的文字,加上分类较细,便于查检,因而为后代学者所重视。查找一般诗文典故,常用此书。

3、《佩文韵府》 清张玉书等编,成书于康熙五十年(1711年)。这书按韵编排,正集444集,拾遗112卷。“佩文”是清代皇帝的书斋名。清光绪丙戌年同文书局石印本,商务印书馆1973年影印精装本。这部书收集单字约一万,按平上去入四声标韵目,每声都依韵目分数十部,共106部。每一部收入同韵的字,一一注音释义;每个单字下排列尾字和这个字相同的词语,按二、三、四等字数顺序排列,词语下举书证、列典故,以经、史、子、集为序。本书可供查找诗词文句典故时参考。

《佩文韵府》主要用元明以来流传的《韵府群玉》、《五车韵瑞》等书为底本加以修订增补而成。所收词语以两字、三字的为主(也收了少数四字词语),根据平水韵一百零六韵分类,按词语末一字归韵。先列单字,略加注音释义,然后列举两字词语、三字词语和四字词语,注明出处,用双行小字列在各条词语之下。如:

“东”——南东、自东、在东,南东[诗]--其畝[李孝先诗]余其归老兮沂之--[邵宝诗]楚帆连日阻--。

《佩文韵府》所收的词语较多,材料比较丰富,对我们今天查阅典故的出处还有一定的用处。

商务印书馆“万有文库”影印本《佩文韵府》最后附有一册四角号码索引,把《佩文韵府》所收的全部词语按现在一般词典先取首字,次取第二字的办法编排,另附首文部首索引,查检较方便。

4、《古今图书集成》一万卷,清康熙、雍正时陈梦雷、蒋廷锡编。这是现存的我国历史上搜罗最博、内容最丰富的最大的一部类书,共一亿六千万字,外国人称为“康熙百科全书”。它比大英百科全书多三、四倍,确为我们查找清康熙以前任何一个部门的资料以及解决典故出处的重要工具书。该书1934年中华书局有影印本,全书八百册,分六汇编,三十二典,六千一百零九部,分类极细,书前有目录索引,后附考证24卷。其内容为:

历象汇编:包括乾象典、岁功典、历法典、庶征典;

方舆汇编:坤舆典、职官、山川、边裔典;

明伦汇编:皇极、宫闱、官常、家范、交谊、民族、人事、闺媛典;

博物汇编:艺术、神异、禽虫、草木典;

理学汇编:经籍、学行、文学、字学典;

经济汇编:选举、铨衡、食货、礼仪、乐律、戎政、样刑、考工典。

每个典中又分很多部,每部中又有“汇考”、“总论”、“图表”、“列传”、“艺文”、“选句”、“纪事”、“杂录”、“外编”等项,无者存缺。

5、《册府元龟》宋五钦若等编,中华书局1936印。

6、《渊鉴类函》清张英等编。光绪九年上海点石斋石印本。

7、《太平广记》宋李昉等篇,1961中华书局版。

(六)政书:专门讲不同时代的典章制度名物的书。

1、《通典》二百卷,唐·杜佑撰,记自上古至唐玄宗天宝末年。这是我国最早的一部有系统有门类、专载历代制度的书,是我们了解唐以前的礼文仪节、典章制度的重要工具书。

2、《续通典》一百五十卷,清乾隆年间官修。记载从唐肃宗至德元年至明末约一千年的典章制度,以明代史料为最多。

3、《文献通考》三百四十八卷,元马端临撰,1937年商务印书馆出版。记自上古至宋宁宗。它在《通典》的基础上加以推广和补充写成。凡唐天宝以前史迹,作了拾遗补缺的工作,从天宝以后至宋嘉定五年(公元1212年)马氏续修成功。可供寻检宋宁宗以前的典章制度者参考。

4、《续文献通考》二百五十卷,清乾隆年间官修。记载从宋宁宗嘉定年间至明末四百多年间政治、经济制度的沿革。

以后还有《清朝文献通考》和《清朝续文献通考》。

(七)丛书:

汇集一类或各类的书在一起,以便读者访求的,称为丛书。其功绩往往在于使一些不很显赫、不甚流传的书籍得以保存和流传。大致分为总类和专类两部分。总类即各类书兼收并蓄,专类是专收同一时代、地区、作者、学术门类的书籍。总类主要是《四库全书》,专类的如:

1、《十三经注疏》专收经学书籍。

2、《小学汇函》专收有关文字音韵训诂的书。

3、《全唐文》清嘉庆朝敕编。

4、《全宋词》今人唐圭璋编。

5、《小说六十四种》

6、《古今小说》

7、《六十种曲》

(八)书目和题解

记录各个历史时期的图书情况,包括版本的优劣、内容提要及其评价。

1、《书目答问》张之洞著。

2、《四库全书简明目录》为《四库全书总目提要》的简编本,清永瑢、纪昀主编。成书于乾隆四十六年(1781)。它是清乾隆时编纂的《四库全书》的书目和提要。《四库全书》是一部规模宏大的丛书,按经、史、子、集四部分类,基本包括了乾隆以前属于四部范围的我国古代重要著作。在编纂过程中,对收入《四库全书》的图书和只抄书目的图书都曾编写了内容提要,放在书前。后来,又把这些内容提要分类编排,单独汇集成书,成为这部《四库全书总目》,又称《四库全书总目提要》,简称《四库提要》。

此书共200卷,收书目10254种,其中收入《四库全书》的3461种,存目的6793种。每一种都做了提要,介绍作者和著作的大致内容,对著作的优缺点以及历代流传的情况都做出简要的说明。全书分“经、史、子、集”四大类,每类下又分若干小类,大类和小类之前都有小序,说明这一类著作的源流以及所以分出这一类的理由,后附有“存目”。

1965年中华书局影印本后面附有书名和作者索引,查检起来比较方便。中华书局1997年1月出版了整理本,使用很方便。

《四库全书总目》完成的第二年,又编成《四库全书简明目录》,共20卷,除存目全部未收录外,对提要本身也做了不少删节,便于使用。1957年古典文学出版社出版的《四库全书简明目录》后附有书名和作者索引,更便于查检。

(九)索引、引得

按分类、按主题或某种检字法,把有关资料排列,并分别注明这些材料在某书的某卷、某篇、某页或某行,以便查阅。大体分为主题索引(如《马克思、恩格斯全集主题索引》)、分类索引(如《中国语言学论文索引》)、文句索引(如《十三经索引》)三大类。

1、《十三经索引》 叶绍钧(圣陶)编,1934年开明书店出版,1957年中华书局重印。这是一部专为查检十三经语句出处而编的索引。

我国从宋代开始,就有了十三经的名称,是指《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼仪》、《春秋左传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》这十三部经书。它们的内容经常被人引用。由於十三经卷帙浩繁,查检语句出处困难很大。《十三经索引》就是为了解决这个困难而编的。

这部索引把十三经的每一句话都摘引出来,按照每句话首字的笔画顺序排列,首字相同的再按第二字笔画顺序排列,以下依次类推。每句话之下注明见於十三经何书何处,使用非常方便。

南东其畝诗小谷信·左成二3·

查书前附《篇目简称表》,可知上例为:《诗经·小雅·谷风之什·信南山》、《左传·成公二年》第3节。

还有单字的索引,即一部书中的每个字都做了索引。过去燕京大学引得编纂处在这方面做过一些工作。十三经已分书编成《周易引得》、《尚书通检》、《毛诗引得》等十三部。此外,还编成《荀子引得》、《庄子引得》、《墨子引得》和《杜诗引得》等。它们都是按字编成索引的。

2、《二十五史人名索引》

开明书店编印,1935年出版,1956年中华书局重印。这部索引把二十五史(二十四史加《新元史》)里有传记的人名全部收入,按四角号码排列(书后附笔画索引),每个人名之下标明见于何史书第几卷,并指出在开明书店版二十五史的第几页。

(十)其他

1、查年代:《中国历史纪年表》、《两千年中西历对照表》

《两千年中西历对照表》,薛仲三、欧阳颐编。1956年三联书店出版。这部书所收日期自公元元年(汉平帝元始元年)起到公元2000年止,以阴历为纲,阴历一年列一表,写明帝王年号和公元年序,表左直列阴历年序,表上横列阳历日序,表中排列阳历月日,排列方法和现在的月历相似。

2、地 理:《地理志》、《郡县志》、《中国古今地名大辞典》

《中国古今地名大辞典》(按笔画排列),商务印书馆编印,1931年初版,它把地名古今的变化分项列举出来,对我们帮助很大。要与《中华人民共和国地图集》配合使用。

3、人 名 :《中国人名大辞典》(按笔画排列)、《历代人物年里碑传综表》

《中国人名大辞典》,商务印书馆编印,1921年初版,1940年第八版。这是一部专门查检历代人名的工具书。它以经书中的重要人名和二十四史中有传的人名为主,参考其他著作出现的人名,共收我国历史人名四万多。从远古神话中的人名开始,直到清代末年的著名人物,不管历史评价如何,一般都加以收錄。每个人之下先标朝代,次注籍贯,然后简单介绍主要事迹,对我们初步了解某个历史人物,确实很方便。

这部书后附有“四角号码索引”、“姓氏产略”和“异名表”。

《历代人物年里碑传综表》,姜亮夫编,1959年中华书局出版。这部书是根据作者1937年所编《历代名人年里碑传总表》补充而成的。所收人物自孔丘开始(前551年),至卒年为公元1919年的人物为止,共收人物约一万二千人。每人列出字号、籍贯、岁数、生年、卒年、并附有“备考”以介绍材料主要来源和存在的问题。此书所收人物依生年先后排列,书后附有人名笔画索引,人名之下列出他的生年公元,生年不详的列出卒年公元(前—××年,后××一),从笔画索引中查到人物的生年或卒年,就很容易从表中找到所要查检的人物了。

古代汉语通论(二)

古今词义的异同

一、古今词义异同的基本情况

(一)词义基本相同,没有变化。这主要属基本词汇部分,如天地人牛羊马,日月风雨雪霜,东西南北左右上下,大小轻重短长等。有些也不限于基本词汇,如粹,《说文》:“不杂也。”《新华字典》:“纯一,不杂。”

(二)词义迥异,或已经消失了的词。

如“绸”,缠绕,《楚辞·湘君》:“薜荔柏兮蕙绸”。行李:外交使者。《左传·烛之武退秦师》:“若舍郑以为东道主,行李之往来,供其乏困,君亦无所害”。现在二词分别指丝织品绸缎和出门人携带的衣物。已经消亡了的词如《说文解字》中关于牛的字有牬(bèi,两岁牛)○(sān,三岁牛)○(tú,黄牛虎文)等,现在已不用了。对迥异的词,我们必须知道其古义,否则会造成误会或无法通解古书。对已消亡的词,阅读古籍时查一下字典就可以解决。

(三)词义有了变化的,这指的是同中有异的情况。如《左传·桓公三年》:“凡公女嫁于敌国。”这里的“敌国”并非指与己相为仇敌的国家,而是指与己地位相匹敌的国家。这是我们阅读古书的难点,也是重点。

二、古今词义的发展和变化

(一)词义的范围不同了(指词的外延所及)

1、词义扩大:“江”、“河”,上古专指长江和黄河,现指一切江河。“皮”古代指兽皮,是带毛的,去毛的叫“革”。《左传·僖公十四年》:“皮之不存,毛将焉傅?”成语中有“食肉寝皮”。扩大指人和动植物的皮。“睡,坐寐也。”《史记·商君列传》:“孝公既见卫鞅,语事良久。孝公时时睡,弗听。”扩大为任何睡眠方式。《韵会》:“脸,目下颊上也。”白居易《咏王昭君》诗:“轻匀两脸花,淡扫双眉柳。”今扩大为整个面部。

2、词义缩小。“金”在先秦泛指金属,“金文”指殷周时铸刻在铜器上的铭文。《说文》把“银”叫“白金”,“铜”叫“赤金”,“铁”叫“黑金”。后来逐渐专指黄金了。《说文》:“金,五色金也。黄为之长,久薶不生衣,百鍊不轻。”“臭”,先秦指气味,《易》曰:“二人同言,其臭如兰”。后专指秽恶的气味。又如“宫”,上古指住房。《墨子》:“号令:父母妻子,皆同其宫”。秦汉以后缩小专指帝王居室。现指比较高大的建筑物或一些专用的公共活动场所,如文化宫、少年宫、科学宫等。又如“亲戚”,古义指家庭成员及有婚姻关系的外戚。如《礼记》:“亲戚既殁,虽欲孝,谁孝?”《秦策一》:“富贵则亲戚畏惧。”这是指苏秦在封赵相后荣归故里,他的妻子“侧目而视”,嫂子跪在地上请罪,都指其家人,后来专指外亲了。“坟”,原指大的土堆或河堤,《九章·哀郢》:“登大坟以远望兮”;《周南·汝坟》:“遵彼汝坟”,指汝水大堤。《礼祀·檀弓》上说:“古者墓而不坟”。后来墓上堆土,就称之为坟,再后来就专指坟墓了。

3、词义转移,即词义由甲范围转移到乙范围。

涕:本指眼泪,后转指鼻涕。《诗·陈风·泽陂》:“有美一人,伤如之何?寤寐无为,涕泗滂沱。”毛传:“自目曰涕,自鼻曰泗。”

脚:胫也,本指小腿,后指足。

汤:本指开水、热水。《孟子·告子上》:“冬日则饮汤,夏日则饮水”。成语有“赴汤蹈火”。后来指煮食物后所得的汁液或烹调后汁特多的副食。

(二)词的感情色彩不同了。如:

爪牙 在先秦指武臣,也泛指辅佐君主的人,是一个褒义词。《诗·小雅·祁父》:“祈父,予王之爪牙。”《汉书·李广传》:“将军者,国之爪牙。”后来变成的贬义词。《现代汉语词典》:“爪和牙是猛禽、猛兽的武器,比喻坏人的帮凶”。

谤 本是中性词:议论,“国人谤王”。后变为贬义词,指造谣中伤。

(三)词义的轻重不同了。

恨:在先秦义同“憾”,指遗憾。《报任安书》:“恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文彩不表于后也。”后指仇恨。周人曰憾,汉人曰恨。

诛:本指责备,批评。《论语》:“於予与何诛?”成语有“口诛笔伐”。后指诛灭,杀戮。

三、辨别古今词义异同时应注意的几个问题:

(一)古今词义的不同,难的不在迥别,而在微殊。因为细微的差别易生误解。如“步”,相当于今之两步;“坐”,相当于今之“跪”。“尺”,周汉代相当于今之23厘米;“布”,粗布,即麻、葛织的布,后代范围扩大了。(“布衣”指平民。)“售”,原指把东西卖出去,《广韵》:“卖物出手。” 《晏子春秋》:“有酒酸不售”。后专指卖的行为。

(二)考察古今词义的异同时,要注意词义异同的系列性,把相关的词放在一起来考察。如同义词和反义词的搭配问题。“穷富”现代为一对反义词,古代“富”与“贫”相对,“穷”与“达”相对。《论语·学而》:“贫而乐,富而好礼”。《孟子·尽心上》:“穷则独善其身,达则兼善天下。”“多”在古代有“赞美”、“自傲”之义;“少”有轻视、批评之义。如:《史记·商君列传》:“反古者不可非,而循礼者不足多。”《苏秦列传》:“素习知苏秦,皆少之”。

(三)词与概念的对应问题。一个概念,古可用一个词表示,今多用一个词组。如肱——上臂;股——大腿;胫——小腿;领——脖子。

(四)古和今是相对的,应历史地对待词义,不能搞一刀切。“诛”在先秦时指批评、责备,但秦汉时已有“诛灭”之义,晁错《贤良文学对策》:“害民者诛。”《荀子·正论》:“诛纣,断其首。”

古代汉语通论(三)

单音词 复音词 同义词

一、单音词、复音词

古代汉语中单音节词占绝大多数,复音词居少数,《诗经》单音词占90%;《左传》占89%,《史记》占80%,《红楼梦》占36%,《水浒传》占30%以下。古代汉语的复音词中有相当一部分是联绵词和叠音词。

单音词向复音词发展有三种形式,参教材第88页。

通过语法关系结合成的复音词有其凝结过程:

① 从同义词临时组合到词:最初某些同义词的组合没有固定形式,几个同义词可以自由组合,甚至可以颠倒;古人对这一类同义词又常常加以区别。

② 这一类复音词的每一个词素往往存在着一定的独立性,在此是词素,在彼又是单词。

③ 偏义复词,用两个单音节的近义词或反义词作为词素组成一个双音词,其中一个词的意义成为这个复音词的意义,另一个词素只作为陪衬,不起意义作用。

二、联绵词:单纯的复音词,两个音节代表一个意义,不能拆开解释或使用。

① 双声联绵词:唐棣 蝤蛴 蒹葭 葡匐 邂逅 颠倒 拮据 参差 玄黄 黾勉 犹豫。

② 叠韵联绵词:崔嵬 扶苏 勺药 仓庚 绸缪 婆娑 逍遥 窈窕

③ 既双声又叠韵:辗转 契阔 觱發 栗烈

④ 非双声叠韵:芙蓉 蝴蝶(一般是外来音译词)

⑤ 联绵词的字只是音标,不能望文生训。

三、同义词的辨析

1、什么是同义词?

同义词是指语言中意义相同或相近的一组词。意义相同的叫等义词;相近的叫近义词。

等义词一般在对偶句、异文材料或避讳时用。如:

① 白日沦西阿,素月出东岭。(陶渊明诗)

② 强自取柱,柔自取束。(荀子·劝学)

强自取折,柔自取束。(《大戴礼记》引)

③ 楚——荆(秦) 民——人(唐)

邦——国(汉) 治——理(唐)

恒——常(汉) 元——玄(清)

世——代(唐) 启——开(汉)

以上只是就行文中的意义而言的,两个或几个词在某一个意义上或用法上相等。完全等义的词是比较少的。要真正了解一种同义词,还必须辨其异。

2、同义词间的差异主要表现在四个方面:

(1)所指对象有别:如

肌、肉:“肌”指人的肉,不能指称禽兽的肉。“肉”指禽兽的肉。除非“骨肉”连用,肉一般不指人肉。

皮、肤、革:“皮”、“革”,指兽皮,带毛的叫“皮”,去毛的叫“革”;“肤”是人皮的专称。在古代,“皮”、“革”不指人的皮肤,只有在骂人时才说“食其肉,寝其皮”。这是把对方当禽兽看待了。

(2)范围、程度有别

① 树木:在“树木”这个意义上相同,但其范围不同。“树”仅指树;“木”则可指木材、木制品或与树木有关的东西。如:

a. 行将就木(棺材)

b. 魏其,大将了,衣赭衣,关三木。(刑具)

c. 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(叶)

② 饥、饿:在“吃不饱”上同义,但程度有差别,“饥”是没有足够的东西吃;“饿”是完全没有东西吃,饿坏了的意思。同样的还有“疾”、“病‘,‘疾”指一般的病,“病”指因受伤、害病、挨饿等而病得很重。

(3)感情色彩不同

①弑、杀、诛:都有“杀”义。但“弑”一般指下杀上,含有对杀人者谴责之义;“诛”,指杀有罪之人,含有对被杀者的贬斥之义;“杀”,中性词。

②周、比:结成朋友,关系亲近,但“周”是褒义词,“比”是贬义词,《论语·为政》“君子周而不比,小人比而不周”,后代二者合用,意义相当于“比”,邹阳《狱中上梁王书》:“义不苟取比周于朝,以移主上之心。”

(4)语法功能上的差异

①耻、辱:用作动词时,“耻”一般是意动用法,“辱”一般为使动用法。

a. 不耻下问。《论语·公冶长》

b. 臣辱戎士。《左传·成公二年》

②畏、惧:“畏”多用作及物动词,“惧”多用作不及物动词;惧用作及物动词时,往往是使动词用法,畏字很少有使动用法。畏有敬服的意思;惧没有这个意义。

四、同源词:

同出一个语源,后来分化成若干意义相关而不完全相同的一组词,叫同源词。

确定同源词,有三个必要条件:

①读音必须相同或相近。(根据上古音)

②意义相同、相近或相关。(核义素)

③有古代训诂资料或字形为证据,证明它们出自同一语源。

古代汉语通论(四)

词的本义和引申义

一、什么是词的本义?

词(单音词的字)的本义,就是词的本来意义,是根据字形分析和考核文献所证实的最早意义,但不一定是原始意义。比如“向”字,本义是向北的窗户,《说文》:“向,北出牖也。”《诗经·豳风,七月》中“塞向墐户”就用了本义。由这个本义引申为“朝着”、“对着”等。其他如“道”、“理”等(参教材P90~91)我们说本义不一定是原始意义,这是因为汉语的形成可以追溯到几万年以前,记录汉语的汉字,从目前发现的最早的汉字——甲骨文来说,也只有三千多年的历史,而这些字所记载的词义,有些可能是原始意义,有些就不一定。

有些学者将本义分为造意和实义。“造意是字的造形意图,实义则是由造意中反映出的词义。” “造意是以实义为依据的,有时它仅是实义的具体化、形象化,而并非实义本身,造意只能说字,实义才真正在语言中被使用过,才能称为词的本义。”(王宁《训诂学原理》P43)如:

“弯(彎)持弓关矢也。从弓圝声。”段注:“引弓将满,是之谓弯。”《西京赋》:“弯弓射乎西羌。”造意与实义同。

“塵 鹿行扬土也。”实际一直当“尘埃”讲,并不专指鹿行所扬土也,造意与实义有别。这种造意要经过概括,才能显出实义。

造意只能解释文字,实义才能解释词语。造意与实义之间不是引申关系。

二、如何探求词的本义?

1、分析字形。

汉字主要是表意文字,象形、指事、会意、形声字基本上都可以通过分析字形,探求其本义。

从造字法来说,象形最能反映本义。指事、会意也可以显示本义,就《说文》而言,占总字87.39%以上的形声字,其意符虽然不等于本义,但往往与本义有密切关系,所以通过意符推求本义,是一个较有效的办法。如:

大:天大地大人亦大,故大象人形。从“大”的一些字也与人有关:

天:颠也,头顶。

夫:丈夫,头有簪。

夹:持也;从大侠二人。

亦:腋下。从大象两亦之形。

夷:平也,从大从弓。东方(带弓)之人也;

奎:两髀之间,从大圭声。

夭:屈也,从大象形。

立:住也,从大立一之上。

又“页,头也,从赲洲造。”与头有关,凡从“页”字者也与头有关。

颁(大头);颇(偏头);颊(面颊);项(后脖);颈(前脖);硕(头大也);颜(目下颊上);颂(皃也);题(额也),頫(低头也);顆(小头也)。

又如从口从言的字都与口或口行为有关系。

吻(唇),喙(huì兽嘴),噣(zhòu鸟嘴);

含(从口 今声),嚼,噬,叫;

呱(gū)、啾(jiū);

命(从口从令),唯,咨。

“甘”部是口的分支(甘,口有所含)

旨:美,从甘匕声。

嘗:从旨,尚声。“口味之也。”引申指吃。

“言”也是口的分支,从口夹(qiān)声。与言有关的如:

①动词:谏、谤、诬、谋(咨询 “虑难曰谋” )、访(咨询 “泛谋曰访” )、诛。

②名词:诗、词。

③形容词:与人的品质有关:谨、诚、信、谅、诈。

“心”部与心理有关系。

惟:思惟;息:呼吸;慢:怠慢。

“厂(hàn)”部与崖有关。

厚:山陵之厚。(○厚是古今字)

原:水源,从厂下出。

“阜”部与山与土有关,有石曰山,无石曰阜。

陵:大阜。

阿(ē):大陵。

陸:高平地。

阳:山南。

陰:山北。

险:山路难行。

阶:台阶。

除:殿阶。

陛:自低登高的殿阶。

際:两墙相合之缝。

防:堤坝。

我们在利用字形探求本义的时候,必须依据古文字和繁体的楷字。因为甲骨文、金文、籀文和小篆更接近汉字创造时的形体,容易反映出本义;而繁体字与简化字之间往往不是一一对应的,且简化字中有一些常常无法用“六书”原则分析。

2、我们据字形而分析词的本义,还必须要有文献语言为证。

三、什么是词的引申义?

从本义引申、发展出来的意义叫词的引申义。

大多数词的意义是在不断地发展变化着的。所以一个词一般都不会停留在一个本义上不变,也就是说不可能仅有本义。相反,一词多义的现象是很普遍的,词的多义性,主要是词义引申的结果。也可以说词义的引申是造成一词多义的根本原因。从引申义与本义的关系看,可以分为两类,直接引申和间接引申。

(一)直接引申:也叫近引申,是指从本义直接派出来的意义。直接引申义产生较早,与本义的关系很近,比较容易辨认。如:精,《说文》:“择米也。”即挑选过的好米。引申为事物中最好的部分。

(二)间接引申:也叫远引申,是由引申义再引申出来的意义。本义与引申义之间不是直接关系,而是间接关系。

表(譑)上衣也。[段注]上衣者,衣之在外者也。上衣→外表、外面、表面、外壳。

由以上分析可以看出,词义引申的方式主要有两种:连锁式和辐射式。所谓连锁式,就是由本义引申出第一引申义,再由第一引申义引申出第二引申义,这样递传下去。所谓辐射式,就是由一个意义同时引申出两个或两个以上的意义。这可以是由本义引申,也可以是由某一个引申义再引申。这两种引申方式可以用下面的图表示:

1、 连锁式

2、辐射式

此外,近年学术界又提出了“同步引申”这一概念,或称之为词义渗透。这是指不同词在意义上的交叉现象。比如许嘉璐先生《论同步引申》一文指出:“实际上词义的引申并不是词的个体孤立地、一个词一个‘模样’地进行的。一个词义延伸的过程常常‘扩散’到与之相关的词身上,带动后者也沿着类似的线路引申。我们把词义的这种伴随性演变称为‘同步引申’。”孙雍长先生《古汉语的词义渗透》说:“与‘引申’不同,‘渗透’则是在两个(甚至两个以上)语词之间发生的意义的流转变化,它并不与词的本义直接发生事理联系”。(分别见《中国语文》87年第1期、85年第3期)如:

族:“矢锋也,束之族族也”。丛聚→众多→一般

例:①《礼记·祭法》:大夫立三祀,曰族厉,曰门,曰行。孔疏:“族,众也。大夫众多,其鬼无后者众,故言族厉。”

②《庄子·养生主》:族庖月更刀,折也。

众(衆):“多也。从目乑。”人之多→多→一般。

①《庄子·天地》与夫人之为徒,通是非而不自谓众人,《释文》引司马注:“众人,凡人也”。

②《淮南子·修务训》:贤人之所不足,不若众人之有余。高诱注:“众,凡人也。”

族与众由“众多”义同步引申而有“一般”义。同步引申的类型主要有:

1、同义词同步引申:两词因某一点上同义而同时引申出同样的意义。

基→墙始→一切之始→谋

肇→始开→一切之始→谋

2、反义词也可以形成同步引申。

厚:重——深——多——浓

薄:轻——浅——少——淡

3、声音相通而形成同步引申的:

好:女子皃好→美→空→很

孔:空(穴)→大(美)→很

例:①《汉书·乐志》:令问在旧,孔容翼翼。

王引之曰:孔容,嘉美之容也。

②《周礼·考工记·玉人》:

“璧羡度尺,好三寸。”郑玄引郑司农注曰:“好,璧孔也”。

注意同步引申规律,对我们研究词义的系统性无疑有很大帮助。

词义引申的规律,一般是由具体到抽象,由个别到一般。如:

题:本义是额头,《山海经·北山经》:有兽焉,其状如豹,文题而白身。引申作题目、话题、问题等。

四、怎样分析引申义?

①分析它与本义的远近关系

②掌握规律:具体→抽象,个别→一般。

③要与学习中的问题结合起来,不要死记硬背。

五、掌握词的本义与引申义的重要性

1、能使我们不仅知其然,而且知其所以然,从而加深对词义的理解。

2、可帮助我们以简驭繁地巧学。

3、有助于我们了解词义的发展变化,分析古今词义的异同。

[参考资料]:

1、《汉语词汇》 孙长叙

2、《同源字典》王力

3、《词汇学简论》张永言

4、《古汉语词汇讲话》蒋绍愚

5、《古代汉语词汇学》赵克勤

6、《汉语词汇学》宋均芬

7、《古汉语词义答问》陆宗达、王宁

8、《古汉语词义论》张联荣

[练习题]:

一、说明下列工具书的编著者:(5分)

1、《康熙字典》 2、《中华大字典》

3、《经籍籑诂》 4、《诗词曲语词汇释》

5、《古代汉语虚词通释》

二、《经传释词》和《词诠》的作者是谁?简要说明这两部书的相同点和不同点。(10分)

三、查阅《康熙字典》或《辞源》修订本,说明下列各字所属部首:

中 裁 加 壯 败 毒 游 理 载 蹇 雖 旌 秋 窘 罪 芹 闷 需 颇 雕 隹 方 岗 心 雨

四、查检《说文解字》,指出下列各字所在的部首,并分析各字的构形。(10分)

兵 卒 相 绥 缴 如 虞 伐 成 亟

五、试举例说明下列各词古今意义的差别(10分)

爪牙 丈夫 国 策 河 访 次 图 勤 城

六、自读常用词(一),区别下列各组词的意义(20分)

言 谓 报 驱 追 荐 语  曰 告 驰 逐 祭 勤 无 再 妇

劳 不 两 女

七、释译《子产不毁乡校》(10分)

八、根据字形结构及古文献资料,指出下列各字的本义(15分)

报 袭 及 次 亡 妇 族 乏 图 舍

(查检《说文》,分析以上各字的字形结构,并指出其本义)

|