一、人类的休闲活动与旅游活动

1、旅游:人们离开住所出外旅游或游览,即为旅游,也称观光。德国地理学家鲍曼认为“由于疗养、游览、商业、职业等目的”或者是其它理由,如特殊的集会和事务等的活动,也就是说凡是离开居住地的旅行活动,统称之为旅游。日本学者浅香幸雄认为:“旅游是人们为了休养、疗养、娱乐、运动等目的,离开日常的生活范围所进行的一时的移动,为广义娱乐活动的一个形态”。

二、旅游地理学的发展

1、起源:

现代旅游地理学研究始于20世纪30年代。1930年麦克默里在《地理评论》上发表《娱乐活动与土地利用关系》一文,被认为是旅游地理学的开山之作,标志着现代旅游地理学的诞生。早在1935年,英国地理学家布朗就倡议地理学家应把更多的精力放在研究旅游业上。他和詹姆斯、卡尔森等先后论述了局部地区的自然资源、发展基础、聚落构成的差异对旅游业发展的影响,测定了旅游形态及其经济价值,并阐述了旅游形态和旅游设施的意义。

詹姆斯·费尔格里夫,英国地理学家、地缘政治学家、教育家。先后在阿伯里斯特维斯大学和牛津大学耶稣学院学习,曾长期担任中学地理教师,后任教于伦敦大学教育学院。主要从事人文地理学和地缘政治学的研究,深受英国著名地理学家哈尔福德‧麦金德的影响,代表作有《地理与世界霸权》《学校地理学》(Geography in School)等。他的《地理与世界霸权》一书,在20世纪初政治地理学研究兴起的背景下,通过引入“地理条件”“能量”“支配作用”等概念,以系统的解释框架梳理了世界历史的脉络,从地理及其与历史之间关系的视角,阐释了各个文明、民族与国家不同的发展历程及其呈现出的多样化特征,强调诸如地势、热量、水分、植被、海陆分布等地理因素的作用,并着重分析了其对人口与族群、迁徙与殖民、战争与政治、生产与经济、知识与技术等方面的影响,在地理条件与历史进程交织与互动的宏大视野之下,呈现出一部视角独特而别有洞见的人类文明发展史。

詹姆斯·费尔格里夫,英国地理学家、地缘政治学家、教育家。先后在阿伯里斯特维斯大学和牛津大学耶稣学院学习,曾长期担任中学地理教师,后任教于伦敦大学教育学院。主要从事人文地理学和地缘政治学的研究,深受英国著名地理学家哈尔福德‧麦金德的影响,代表作有《地理与世界霸权》《学校地理学》(Geography in School)等。他的《地理与世界霸权》一书,在20世纪初政治地理学研究兴起的背景下,通过引入“地理条件”“能量”“支配作用”等概念,以系统的解释框架梳理了世界历史的脉络,从地理及其与历史之间关系的视角,阐释了各个文明、民族与国家不同的发展历程及其呈现出的多样化特征,强调诸如地势、热量、水分、植被、海陆分布等地理因素的作用,并着重分析了其对人口与族群、迁徙与殖民、战争与政治、生产与经济、知识与技术等方面的影响,在地理条件与历史进程交织与互动的宏大视野之下,呈现出一部视角独特而别有洞见的人类文明发展史。

2、发展

20世纪40年代艾塞林、迪赛对游客客流进行了分析。50年代联邦德国地理学家哈恩从游客的性质、逗留时间、季节性变化方面划分了德意志联邦旅游地类型。可是,这段时间内绝大多数旅游地理著作主要是描述某些旅游胜地,或限于一般论述旅游的经济意义,对旅游地理学的基本理论极少探讨。

20世纪60年代以来,旅游地理学的学科属性和理论问题逐渐为人们所重视。1964年,加拿大地理学家沃尔夫指出:旅游地理学是从经济地理学中分离出来的,可以从不同的角度进行研究。英国地理学家罗宾逊则把旅游地理学当作一门应用地理学。70年代鲁彼特等结合联邦德国实例,对旅游市场和旅游区位做了分析研究。法国在这一时期对地中海沿岸的沼泽、沙丘地进行规划建设,成功地建成了富有魅力的国际海滨旅游胜地。同期,国际地理联合会(IGU)和国际地理大会(I.G.C)开始专门讨论旅游和娱乐地理。

国际地理联合会(International Geographical Union,简称IGU)创建于1922年,是国际地理学界的最高学术组织。IGU 下设国家委员会及各专题学术委员会。1871年由比利时地理学会发起,在安特卫普召开第一届国际地理大会。以后,于1922年7月27日在布鲁塞尔正式成立国际地理联合会。IGU的宗旨是:促进地理学问题的研究;创议和协调需要国际合作的研究,并为它们提供科学讨论和出版的条件;推动地理学家参与有关国际组织的工作;促进地理资料和有关文件在成员国之间的交流;发起组织国际地理大会、区域性会议和与联合会有关的专业学术会议;参与各种形式的国际合作,促进地理学的研究与应用;推动地理学中所使用的方法、术语和符号的国际标准化与统一。

国际地理联合会(International Geographical Union,简称IGU)创建于1922年,是国际地理学界的最高学术组织。IGU 下设国家委员会及各专题学术委员会。1871年由比利时地理学会发起,在安特卫普召开第一届国际地理大会。以后,于1922年7月27日在布鲁塞尔正式成立国际地理联合会。IGU的宗旨是:促进地理学问题的研究;创议和协调需要国际合作的研究,并为它们提供科学讨论和出版的条件;推动地理学家参与有关国际组织的工作;促进地理资料和有关文件在成员国之间的交流;发起组织国际地理大会、区域性会议和与联合会有关的专业学术会议;参与各种形式的国际合作,促进地理学的研究与应用;推动地理学中所使用的方法、术语和符号的国际标准化与统一。

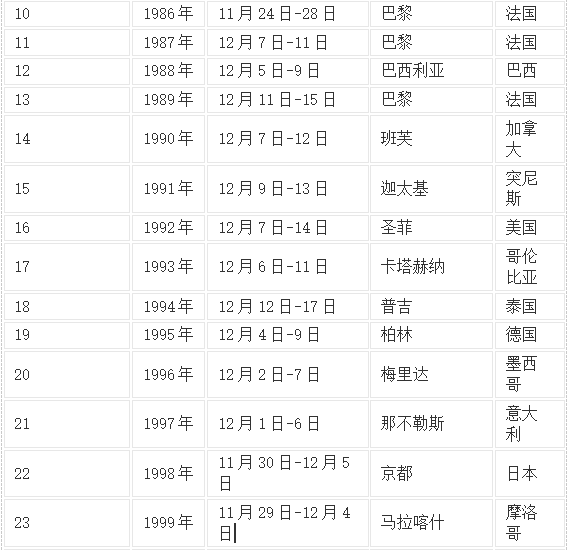

国际地理大会(IGC)是国际地理联合会(IGU)主办的四年一届的国际地理学学术会议。早在1871年,以欧洲为主的地理学家们在比利时安特卫普发起召开了第一届国际地理学大会。举办10届大会之后,到了1922年,为了规范国际地理大会的组织领导,各国代表又发起成立了国际地理联合会(IGU)。在IGU的主导下,国际地理学大会已经成为全球地理学界规模最大、学术水平最高、影响力最强的国际盛会。

国际地理大会(IGC)是国际地理联合会(IGU)主办的四年一届的国际地理学学术会议。早在1871年,以欧洲为主的地理学家们在比利时安特卫普发起召开了第一届国际地理学大会。举办10届大会之后,到了1922年,为了规范国际地理大会的组织领导,各国代表又发起成立了国际地理联合会(IGU)。在IGU的主导下,国际地理学大会已经成为全球地理学界规模最大、学术水平最高、影响力最强的国际盛会。

1976年在第23届国际地理大会上成立了旅游地理专业组,旅游地理学正式成为地理学的一门分支学科。旅游地理学于20世纪末传入中国,而真正发展是在20世纪80年代。1979年中国科学院成立了旅游地理学科研究组,对促进我国旅游业的发展起了非常重要的作用。

1976年在第23届国际地理大会上成立了旅游地理专业组,旅游地理学正式成为地理学的一门分支学科。旅游地理学于20世纪末传入中国,而真正发展是在20世纪80年代。1979年中国科学院成立了旅游地理学科研究组,对促进我国旅游业的发展起了非常重要的作用。

三、客源地与目的地

旅游是旅客往返于客源地和目的地之间的地域过程,或者说是一种地域系统,该系统由旅游主体、客体、媒介三部分组成。

客源地:旅游客源地:是产生游客的地域,即达到一定规模的比较集中的游客的来源地。客源地产生的几个制约因素:(1)经济发展水平的高低和可支配收入的多少。(2)闲暇时间的多少。客源地分布特点:1)发达国家(地区)多于落后国家(地区)。2)城市多于乡村

目的地:是指旅游吸引物比较集中,有旅游接待服务设施,具备旅游功能的区域。

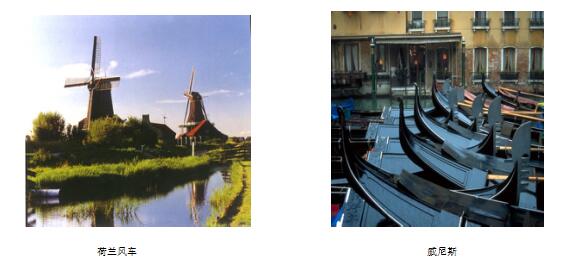

例如:地中海地区、加勒比海地区(茂密的热带森林和奇异的热带风光、充足的阳光、漂亮的海滩、神密的印弟安文化和玛雅文化)、东南亚(热带海滨风光、独特的人文风情。如泰国人妖,宗教礼仪、宏伟的宗教建筑,吴哥窟、婆罗浮屠、仰光大金塔)等

四、旅游资源

旅游资源是指一切可以利用于发展旅游业的自然资源和古今人文资源的总称。具体来说,自然资源包括:气候、地形,动植物、海滩、自然风景等,而人文资源则包括:民族、风土、人情、历史古迹、博物馆、饮食菜肴、工艺美术、文学音乐、舞蹈、电影、电视,及众多的娱乐设施等。

中国的旅游资源

1、自然资源:

1) 五岳:东岳泰山、中岳嵩山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山

2) 风景名山:黄山、庐山、武夷山、雁荡山、阿里山、天柱山

3) 四大自然保护区:长白山自然保护区、鼎湖山自然保护区、梵净山自然保护区、卧龙自然保护区

4)四大名河:长江、黄河、黑龙江、珠江

5)七大名湖:太湖、洞庭湖、巢湖、鄱阳湖、洪泽湖、杭州西湖、台湾日月潭

6)四大瀑布:黄果树瀑布、黄河壶口瀑布、黄山风景区瀑布、庐山瀑布

7)著名泉水:北京玉泉、镇江中冷泉、无锡泉水、杭州虎跑泉

8)著名海滨:大连海滨、北戴河海滨、青岛海滨、厦门海滨、天涯海角海滨

9)著名高山草甸;武功山,兔耳岭

2、人文资源:

宗教名山:

1)四大佛山:五台山、峨眉山、九华山、普陀山

2)四大道山:青城山、武当山、崂山、龙虎山

3)四大名窟:敦煌莫高窟、山西大同、云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟

四大园林:

苏州园林:沧浪亭、狮子亭、拙政园、留园

扬州园林:何园个园

岭南园林:清晖园可园

北方园林:颐和园、山东北海、避暑山庄

四大宫殿:北京故宫、沈阳故宫、布达拉宫、孔庙

四大古都:西安、南京、北京、洛阳

三大古建筑群:北京故宫、承德避暑山庄、山东曲阜孔庙

3、社会旅游资源:

民俗风情,变革新事等,称为旅游资源;其中包括古风,民俗、人际关系和各类建设风貌及发展成就等。

1)中国四大名锦:云锦、蜀锦、宋锦、壮锦

2)中国四大刺绣:苏绣、蜀绣、湘绣、粤绣

3)世界三大宗教:

佛教:起源于公元前6 世纪至5世纪之间,创始人悉达多乔达摩,代表经典是《金刚经》,世界上约有2.5亿人信奉佛教。世界佛陀日:公历5月间的月圆日; 佛诞节(泼水节)阴历四月初八;成道节:阴历十二月初八(腊八)。

基督教:在公元前1世纪形成并发展起,信仰基督稣,以《圣经》为经典。目前有10亿人信奉基督教。圣诞节:公历每年12月25日;复活节:每年春分月圆后的第一个星期日(3月21至4月25日之间);情人节:每年2 月14日;狂欢节:有的始于元旦,有的始于圣诞节,各国不一。

伊斯兰教:产生于公元七世纪初,创始人穆罕默德,经典是《古兰经》;开斋节:伊斯兰教10月1日;古尔邦节:伊斯教历12月1日;圣纪节(圣忌日):希古拉历3月12日。

五、世界遗产

世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。世界遗产包括文化遗产、自然遗产、文化与自然遗产和文化景观四类。

世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。世界遗产包括文化遗产、自然遗产、文化与自然遗产和文化景观四类。

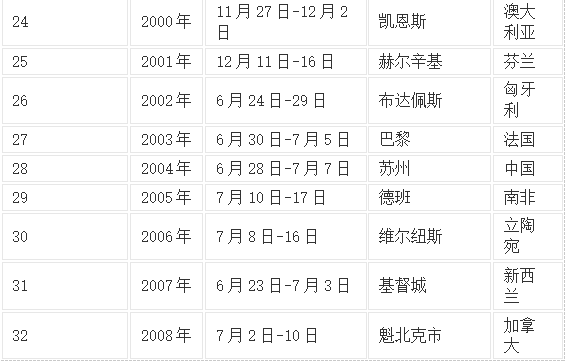

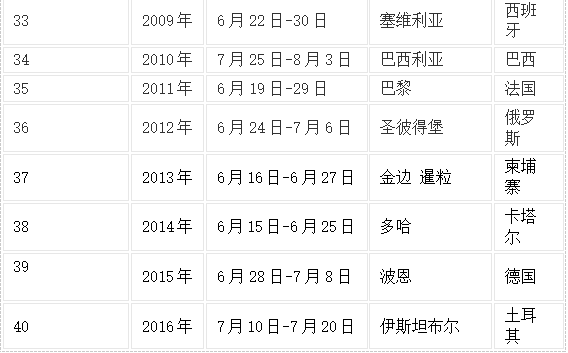

历次会议:

物质文化遗产(Material cultural heritage)“有形文化遗产”,根据《保护世界文化和自然遗产公约》(简称《世界遗产公约》),包括历史文物、历史建筑、人类文化遗址。中国制定有中华人民共和国文物保护法(1982年通过,1991年、2007年两次修正、2002年修订),于1985年正式加入《保护世界文化与自然遗产公约》,并于2002年由文化部、国家文物局、国家计委、财政部、教育部、建设部、国土资源部、环保总局、国家林业局向各地方政府发布了《关于加强和改善世界遗产保护管理工作的意见》。

人类非物质文化遗产,是指经联合国教科文组织评选确定而列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的遗产项目。是指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。是相对于有形遗产,即可传承的物质遗产而言的概念。

2003年10月通过的 《保护非物质文化遗产国际公约》指出,非物质文化遗产应涵盖五个方面的项目:1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;2)表演艺术;3)社会实践、仪式、节庆活动;4)有关自然界和宇宙的知识和实践;5)传统手工艺。

中国有国家级非物质文化遗产名录,申报联合国非物质文化遗产代表作需先入国家级名录。