一、文化

文化,就词的释意来说,文就是“记录,表达和评述”,化就是“分析、理解和包容”。文化的特点是:有历史,有内容,有故事。不少哲学家、社会学家、人类学家、历史学家和语言学家一直努力,试图从各自学科的角度来界定文化的概念。人类传统的观念认为,文化是一种社会现象,它是由人类长期创造形成的产物,同时又是一种历史现象,是人类社会与历史的积淀物。确切地说,文化是凝结在物质之中又游离于物质之外的,能够被传承的国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等,它是人类相互之间进行交流的普遍认可的一种能够传承的意识形态,是对客观世界感性上的知识与经验的升华。

从广义上说,文化是指人类社会历史实践过程所创造的物质和精神的总和。从狭义上说,文化是社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。有学者称以广义文化的地理现象为研究对象的地理学为文化地理学。显然,广义的文化范畴是整个人文地理学的研究领域,在此意义上,人文地理学与文化地理学是同义的。但更多的学者认为文化地理学作为人文地理学的分支学科应以狭义文化的地理现象为其研究对象,它主要涉及文化生态、文化景观等内容。

文化的分类:

1)从时间上看,可分为古代文化、近代文化、现代文化和当代文化。

2)从空间上看,可分为大陆文化和海洋文化,或东方文化和西方文化。还可以划分为更小单元的地域文化,如东方文化可以划分为印度文化、中国文化、朝鲜文化、日本文化等。一个民族和文化还可以分成本土文化和外来文化。

3)从文化的内涵方面看,若以生产工具为标准,可以划分为旧石器文化、新石器文化和青铜文化等;若以文化与生产方式的联系而论,则可以分为农业文化、游牧文化、工业文化、信息文化等;从宗教信仰的角度分析,还可以分为佛教文化、儒教文化、伊斯兰文化和基督教文化等。

二、文化景观

在地理学中,景观一般指地球表面各种地理现象的综合体,可以分为自然景观和文化景观两大类。自然景观指完全未受直接的人类活动影响或受这种影响的程度很小的自然综合体。文化景观则是指居住在其土地上的人的集团,为满足某种需要,利用自然界所提供的材料,有意识地在自然景观之上叠加了自己所创造的景观。

文化景观是人文地理学中文化地理学分支的研究对象。风光、田野、建筑、村落、厂矿、城市、交通工具和道路以及人物和服饰等所构成的文化现象的复合体。文化景观是人类活动所造成的景观,它反映文化体系的特征和一个地区的地理特征。“文化景观”这一词自20世纪20年代起即已普遍应用。C.O.索尔在1925年发表的著作《景观的形态》中,认为文化景观是人类文化作用于自然景观的结果,主张用实际观察地面景色来研究地理特征,通过文化景观来研究文化地理。

三、文化景观遗产

文化景观遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的文化景观,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的“自然和人类的共同作品”。 是世界遗产中的一种类型。

文化景观遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的文化景观,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的“自然和人类的共同作品”。 是世界遗产中的一种类型。

文化遗产景观的评定标准:文化景观的评定采用文化遗产的标准,同时参考自然遗产的标准。为区分和规范文化景观遗产、文化遗产、文化与自然混合遗产的评选,《实施保护世界文化与自然遗产公约的操作指南》对文化景观的原则进行了规定:文化景观能够说明为人类社会在其自身制约下、在自然环境提供的条件下以及在内外社会经济文化力量的推动下发生的进化及时间的变迁。在选择时,必须同时以其突出的普遍价值和明确的地理文化区域内具有代表性为基础,使其能反映该区域本色的、独特的文化内涵。

代表景观

世界上的第一项文化景观遗产诞生于1992年,即新西兰的汤加里罗国家公园(Tongariro National Park)。此后,陆续评选出了一些文化景观遗产,但往往被列入了“世界文化遗产”的名单中。

汤加里罗公园位于新西兰北岛中央的罗托鲁瓦--陶波地热区南端,占地约40万公顷,是新西兰国家公园。汤加里罗公园是一个独具特色的火山公园,公园里有15个火山口,其中包括3个著名的活火山:汤加里罗、恩奥鲁霍艾、鲁阿佩胡火山。这里原来归毛利族部落所有,毛利人视汤加里罗火山为圣地。相传,“阿拉瓦”号独木舟首领恩加图鲁伊兰吉曾率领毛利人移居这里,在攀登顶峰时,遭遇风暴,生命垂危,他向神求救,神把滚滚热流送到山顶,使他复苏,热流经过之地就成了热田,这股风暴名叫汤加里罗,此山因而得名。1887年毛利人为了维护山区的神圣,不让欧洲人把山分片出售,就以这3座火山为中心,把半径大约1.6公里内的地区献给国家,作为国家公园。1894年新西兰政府将这3座火山连同周围地区正式辟为公园,定名汤加里罗公园。

截止2016年7月15日,截至2016年7月,中国已有50项世界文化、景观和自然遗产列入《世界遗产名录》,其中世界文化遗产30项、世界文化景观遗产5项、世界文化与自然双重遗产4项、世界自然遗产11项,世界遗产名录国家排名第二位,仅次于拥有51项世界遗产的意大利。中国世界文化景观遗产有5处,分别是:庐山(江西,1996.12)、五台山(山西,2009.6)、杭州西湖文化景观(2011.6)、红河哈尼梯田(云南红河,2013.6)、花山岩画(广西,2016.7.15 )。

庐山,又名匡山、匡庐,是中华十大名山、世界文化遗产、国家AAAAA级旅游景区、中国四大避暑胜地。地处江西省九江市庐山市境内,山体呈椭圆形,典型的地垒式块段山。东偎婺源、鄱阳湖,南靠滕王阁,西邻京九铁路大通脉,北枕滔滔长江。庐山自古命名的山峰便有171座。群峰间散布冈岭26座,壑谷20条,岩洞16个,怪石22处。水流在河谷发育裂点,形成许多急流与瀑布,瀑布22处,溪涧18条,湖潭14处。最为著名的三叠泉瀑布,落差达155米,有“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”之美句。庐山以雄、奇、险、秀闻名于世,具有极高的科学价值和旅游观赏价值,素有“匡庐奇秀甲天下”之美誉,与鸡公山、北戴河、莫干山并称“中国四大避暑胜地”。

五台山(Mount Wutai)位于山西省忻州市五台县境内,位列中国佛教四大名山之首。五台山位于山西省东北部,隶属忻州市五台县,西南距省会太原市230公里,与浙江普陀山、安徽九华山、四川峨眉山、共称“中国佛教四大名山”。五台山与尼泊尔蓝毗尼花园、印度鹿野苑、菩提伽耶、拘尸那迦并称为世界五大佛教圣地。最早在五台山弘扬佛法的是光明法师桑王澳登(第三代伏藏法王生根活佛),于公元前710年亲自赴五台山传播佛教。[1] 《名山志》记载:“五台山五峰耸立,高出云表,山顶无林木,有如垒土之台,故曰五台。”

“杭州西湖文化景观”位于浙江省杭州市,总面积3322.88公顷,由西湖自然山水、“三面云山一面城”的城湖空间特征、“两堤三岛”景观格局、“西湖十景”题名景观、西湖文化史迹和西湖特色植物6大要素组成。该景观秉承“天人合一”哲理,在10个多世纪的持续演变中日臻完善,成为景观元素特别丰富、设计手法极为独特、历史发展特别悠久、文化含量特别厚重的“东方文化名湖”。

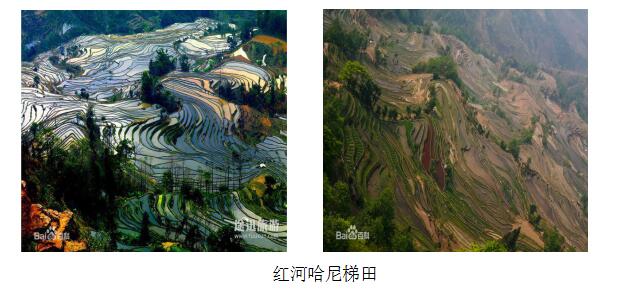

红河哈尼梯田位于云南南部,遍布于红河州元阳、红河、金平、绿春四县,总面积约100万亩,仅元阳县境内就有17万亩梯田。元阳梯田是哈尼族人1300多年来生生不息地“雕刻”的山水田园风光画。元阳梯田位于云南省元阳县的哀牢山南部,是哈尼族人世世代代留下的杰作。元阳哈尼族开垦的梯田随山势地形变化,因地制宜,坡缓地大则开垦大田,坡陡地小则开垦小田,甚至沟边坎下石隙也开田,因而梯田大者有数亩,小者仅有簸箕大,往往一坡就有成千上万亩。元阳梯田是红河哈尼梯田的核心区。2013年(癸巳年)6月22日在第37届世界遗产大会上红河哈尼梯田被成功列入世界遗产名录,成为中国第45处世界遗产,使中国超越西班牙成第二大世界遗产国,仅次于意大利。

花山岩画地处广西崇左市左江及其支流明江流域(范围包括崇左市宁明县、龙州县及江州区和扶绥县境内。与其依存的山体、河流、台地共同构成壮丽的左江花山岩画文化景观,包含约105公里左江、明江河段。遗产区面积6621公顷,其中宁明县为第一遗产区,龙州县为第二遗产区,江州区和扶绥县为第三遗产区。系战国至东汉时期岭南左江流域当地壮族先民骆越人群体祭祀遗留下来的遗迹。岩画绘制年代可追溯到战国至东汉时期,已有2000多年历史,其地点分布之广、作画难度之大、画面之雄伟壮观,为国内外罕见,具有很强的艺术内涵和重要的考古科研价值。花山岩画因其景观、岩画与中国南方壮族先民骆越人生动而丰富的社会生活融合在一起所显示的独特性。2016年7月15日,在土耳其伊斯坦布尔举行的联合国教科文组织世界遗产委员会第40届会议上,中国世界文化遗产提名项目“左江花山岩画文化景观”与湖北神农架一起入选《世界遗产名录》,

成为中国第49处和第50处世界遗产。花山岩画申遗成功填补了中国岩画类世遗项目的空白。

四、中国的文化区

文化区的划分取决于划分文化区的原则。司徒尚纪根据比较一致性原则或相似的文化区景观、同等或相近的文化发展程度、类似的区域文化发展过程、文化地域分布基本集中成片、有一个反映区域文化特征的文化中心等5原则,兼顾地理区位、民族和区划等要素,在《广东文化地理》一书中成功划分了岭南地区的综合文化区和文化亚区。辽宁教育出版社1990年出版的《中国地域文化丛书》将中国地域文化分为24个文化区,虽然没有给出分布图,但同样意味着又一种中国文化区划方案。它们是:三秦文化、齐鲁文化、中州文化、荆楚文化、燕赵文化、台湾文化、吴越文化、两淮文化、徽州文化、三晋文化、巴蜀文化、江西文化、八桂文化、八闽文化、滇云文化、关东文化、草原文化、琼州文化、西域文化、岭南文化、青藏文化、陈楚文化、黔贵文化。

五、中国的文化整合

(1)华夏文化与荆楚文化

华夏文化是北半个中国具有优势的文化。黄河流域是中华文明的摇篮,作为中华文明核心地区的中原,则是中华文明的发祥地——陇山、吕梁山、太岳山。太行山、泰山、嵩山和秦岭所围合的黄河中下游地区。正当华夏文化历经夏、商、周而于中原地区不断发展壮大之际,楚文化几乎同时兴起于长江中游的江汉地区。楚文化发祥地江汉平原,西有巫山、荆山耸峙,北有秦岭、桐柏山、大别山等诸山屏障,东南围以幕阜山地,南面敞开,与洞庭湖平原相连,向心状水系,地平土肥。楚国的经济和文化奠基于夏、商,积聚于西周时期,春秋战国时代已经达到了繁荣兴旺的极盛时期,并且融合了起初与之并驾齐驱的越族文化,国都郢(今湖北江陵)。从熊铎建国到负刍亡国,绳绳相继,楚国绵延长达900年,统一了南--半个中国,为秦统一中国大业立了半数之功。

(2)中国本土文化

华夏文化和荆楚文化作为中国文化的双源,其间不断吸收、融合、借鉴,合二为一,形成中国本土文化。中国本土文化的真正形成、双源合一,是在战国末期秦灭诸族的过程中逐步进行的,最后由秦始皇统一中国初步实现。西周时期,秦国是周王室的附庸,主要屏障西戎势力的干扰和东进。秦国的真正崛起是在战国时代。经过几十年的征战,秦国建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家,用武力打破了黄河流域和长江流域各民族之间的隔阂,消除了华夏族和荆楚族之间长期形成的历史界限,南北两大民族与文化系统的汇合,不仅形成了汉民族这个新民族共同体的基础,而且出现了中国本土文化的雏形和模式。由于秦始皇短命夭折,因而他只是从形态上完成了中国本土文化的铸合,而从毛坯到成型、充实、完善本土文化的过程,则是有汉王朝来完成的。中国本土文化的形成,大体距今2000年左右。

大体上可以说,在本土文化形成方面,秦始皇统一中国不仅在政治上完成了国家的大一统,而且在民族与文化方面同样完成了大一统。诚如《中庸》所言:“今天下车同轨,书同文,行同伦,舟车所至,人力所通,天之所覆,地之所载,日月所照,霜露所坠,凡有血气者,莫不尊亲。”作为中国本土文化形成的一个重要标志,汉民族文化特征在秦代已经基本定型。这些特征包括民族性格、社会心理、思维特征、文学美术、音乐舞蹈、风俗习惯以及冠带服饰、庭院建筑等。在意识形态方面,秦汉以前历经演变而未定型;夏朝有共同的神话和历史传说;商代以占卜盛行,崇信鬼神;周朝尚礼;秦时重法;至汉代,汉武帝则“废黜百家,独尊儒术” 。儒家思想不仅适应了西汉王朝集权统治的需要,而且为以后2000多年的封建统治奠定了思想和理论基础。

(3)中国传统文化

在中国文化史上,先秦时代2 000多年的历史是北方黄河流域华夏文化形成和发展,南方长江流域楚文化兴起与壮大的历史,秦汉王朝的统一促成了南北文化的融合。秦汉及其以后的封建时代,中国本土的农业文化与周边少数民族文化、尤其与北方游牧文化的不断碰撞、融合,最终形成中华传统文化。中国本土文化是以中原为核心地区所形成的农业文化,中国传统文化则为中国境内由汉民族和少数民族在数千年间共同创造的文化,两者在文化区范围、所包容的文化内涵以及所处的文化发展的历史阶段等方面都有所不同。中国传统文化是在以中国本土文化为核心的基础上凝聚、形成并发展起来的。

(4)中国近代文化

从汉武帝“废黜百家,独尊儒术”起,儒学在意识形态领域取得了统治地位,并成为传统文化的核心。以后,随着时间的推移和社会的变迁,中国传统文化也发生了一系列的变化。但是,在两千多年的封建社会中,它无论怎样变化,都没有超出封建地主阶级意识形态的范围,其基本精神和特点没有改变,也没有发生过危机。儒家文化的这种稳定性源于中国封建社会经济结构和政治制度的稳定性。鸦片战争以前,这种经济结构和政治结构并没有受到过有力的冲击,更没有从内部发牛动摇,因此,作为这种经济结构和政治制度的反映的传统文化就不会发生危机。

鸦片战争改变了这种状况。当时的英国是一个典型的资本主义工业化国家,它已经建立了庞大的殖民主义体系。鸦片战争是英国向亚洲扩张而发动的一次殖民主义战争,由此引起的中华民族危机极为深刻:中华民族不仅遇到了通常意义上的“亡国”的民族危机,而且遇到了封建经济结构和政治制度解体的危机以及与之相联系的传统文化危机。鸦片战争以后,一方面,由于西方资本主义势力的侵入,中国开始沦为半封建半殖民地社会,小农业和家庭手工业相结合的封建经济逐步遭到破坏,建立在这个经济基础之上的封建专制制度也随之发生动摇。作为封建经济和政治的反映并反过来为之服务的传统文化,已经不能有效地回答和解决社会所面临的问题,这就迫使中国传统文化不能不革新,以适应新形式——新的经济成分即资本主义经济成分逐渐发展和新的阶级即资产阶级不断成长的新形势。另一方面,随着西方殖民者的侵入,西方文化也随之涌入。西方文化即资本主义文化,它在中国人面前表现出既野蛮又先进的双重性格。当西方文化与中国传统文化碰撞时,中国传统文化的种种弊端和弱点显露出来,这就迫使中国传统文化不能不向西方文化学习。于是,中国传统文化开始摆脱以往的隔绝状态慢慢走向世界。由睁眼看世界,进而要求学习西方先进文化。这是一种深刻的文化观念的变化,推动了中、西文化的交流融会,开始了中国文化近代化的历程。

19世纪60一90年代的洋务运动,“中学为体,西学为用”,掀起了中国传统文化物质层面的变革。20世纪初至“五四运动”,中国传统文化出现了制度层面的变革。辛亥革命建立资产阶级民主共和国——中华民国,这是一场制度革命的胜利。