1、聚落

聚落是人类聚居和生活的场所,分为城市聚落和乡村聚落。聚落环境是人类有意识开发利用和改造自然而创造出来的生存环境。人类各种形式的聚居地的总称。“聚落”一词古代指村落,如中国的《汉书·沟洫志》的记载:“或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”。近代泛指一切居民点。聚落是聚落地理学的研究对象。

2、城市

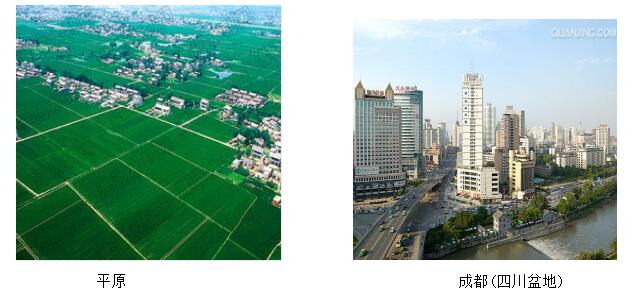

城市是具有一定规模、以非农业人口为主的居民点,是人口和社会经济活动的空间集中地。

3. 集镇

是介于乡村和城市之间的过渡性聚落。既无行政上的含义,亦无确定的人口标准。一般是对建制镇以外的地方服务中心的统称。

4、乡村:

是指乡民居住场所的集合体。村落可以分为:

一般性村落:1)密集型农村聚落:不规则密集型村落、规则型密集型村落(街道式村落、环形村落、棋盘式村落);2)分散型农村聚落;3)半聚集型农村聚落

活动型村落:主要分布在草原半干旱地区、牧区和少数山区。居住的房屋多为帐篷式。在少数以农、猎为主要经济活动的山区也存在活动性村落,这些地区的经济活动多为休闲制(轮种制),即烧田聚落。

特殊类型:美国单户型、集体农场型、经营性农场

5、起源与发展:聚落是社会生产力发展到一定阶段的产物

农村聚落的出现:新石器时代中期,(一万多年以前)人类社会出现了第一次社会大分工(即农业与畜牧业的分离)人类进入定居农业阶段,这样在地域上便出现了固定的居民点——聚落便由此产生了。

城市的出现:公元前3000年左右,在原始社会向奴隶社会过渡时期,产生了人类历史上第二次社会大分工,即手工业和农业的分工,从事手工业生产的人们寻求一些位置适中,交通方便,利于交换的地点集中定居,以其手工产品与农牧民进行交换,从而在地域上出现了一种以交换为目的的新型居民点——城市。

第三次社会大分工:商业和商人从农业和手工业中分离,城市才具有了完备的职能,具有了相当的规模。导致城市规模扩大。

机器大工业替代工场手工业,才产生人口向城市的迅速集聚,出现了现代化大工业城市、现代大都市、大都市区、大都市带。掀起城镇化的世界浪潮。

全球化、信息化时代到来,必将使城市在许多方面发生深刻的变化(功能更加复杂化、城市网络更加复杂化和数字化、国际经济联系更密切,经济辐射能力更强)。城市“长个头”的时候到来,除港沪外、再成长出多个国际型城市(世界城市workd city或全球城市Global city—指对世界经济和政治具有主导作用或巨大影响力的少数城市,它们处在世界城市功能等级体系的顶端。上海至2010年要建成国际经济、金融、贸易中心)综上所述,聚落是社会生产力发展到一定阶段的产物。社会生产方式是制约聚落形成发展的根本因素。

中国城市的发展:古代城市的发展:(1)夏商周和战国 随着奴隶社会的产生,在新石器时代原始村落的基础上产生了保卫奴隶主的城堡,随之加进了商品交易的内容,即为城市。夏商周三代长达一千八百年的历史中,这三个王朝的都城屡次迁徒。这些都城主要分布在今天的河南、山西、山东、陕西这四个省。它们是:夏朝的主要城市为:都阳城(今河南登封县东南,为禹所居。)、阳翟(今河南禹州,启迁于此。)、老丘(今河南开封县);商朝的主要城市为: 都西亳(今河南偃师县西)、亳(今郑州市。)、殷(盘庚自奄迁于此,今河南安阳市西北,历时273年),商代商品经济发展较快,商民擅于经商,所以成为商人,商朝的都城已成为繁荣的商业城市。周朝的主要城市为:周都镐(今陕西长安县沣河东岸)、洛邑(东周自周平王以后居住该城) 。夏、商、周是繁荣的贸易城市。都城是全国政治、交通中心,都城有城门供居民出入,城内有整齐宽广的街道。 战国时期齐国的临淄,赵国的邯郸,楚国的郢已经发展为繁华的商业中心,这些城市既是政治中心,又是经济和文化中心。但在商品经济方面,交换的商品大多数都是贵族地主用的奢侈品,与人民的日常生活不是很密切,城市主要职能主要是为统治者服务,反映了封建社会初期的经济特征。 (2)两汉时期 到了两汉:公元前202年,刘邦在定陶称帝,史称西汉,《资治通鉴》记载:“帝置酒洛阳南宫。”后又定都洛阳。五月间,齐人娄敬路过洛阳,劝说刘邦迁都长安。最后刘邦决定将都城西迁至长安,光武帝刘秀完成了统一全国的大业后,东汉定都洛阳,为天下名都,洛阳是全国政治、经济、文化的中心,也是全国最大的工商业都市。两汉时期主要城市为长安和东都洛阳,其次还有成都、邯郸、临淄和宛。(3)隋唐时期 隋唐时期,全国政治、文化中心,商业大都会——长安、洛阳。长安城内有东西两市,市坊分开,东市和西市为商业区,坊为住宅区,市中有邸店和柜坊。唐朝初期,店铺不能任意扩大铺面、摊位,市的买卖时间也有限定,“日中为市”。唐朝后期,打破了时间限制,一些繁华的大城市里有了夜市。在广大的农村有定期举行的草市。但没有打破市坊界限,市坊仍然分开,到了北宋才打破市坊界限。洛阳城内有三个市,工商业也很繁荣,武则天时,引漕渠开新潭,使船进入市内。洛阳城市城市经济和商品经济发展较快。隋唐时期,经商的人增多:有不少家财万贯、邸店遍布海内的大商人,更多的是中等商人和小商贩,政府允许外商在境内自由贸易,胡商遍布各大都会。长江流域的商业都市——扬州、成都。扬州地处运河和长江的汇合处,江南的物产大多在这里集散,大食、波斯等国的商人在此云集,唐朝后期,扬州成为全国最繁华的工商业城市,经济地位超过了长安和洛阳,有“天下之盛,扬为首”的说法,繁华的夜市也是扬州城的一个特点。成都物产富饶,当时的谚语称“扬一益二”,说明成都工商业地位的重要。 (4)五代辽宋夏金元时期 1.五代十国:杭州,扬州是商业繁荣的城市。 2.北宋:东京是全国最大的商业都会。是北宋政治、经济文化中心,张择端的《清明上河图》描绘了北宋末年东京汴河沿岸街道的繁华景象。北宋大城市的商业活动已突破坊和市的界限,营业时间也不受限制,市内有娱乐贸易场所瓦子。东京是最大的商业都会。而且在四川成都出现世界上最早的纸币—“交子” 3.南宋:商业城市以临安最为繁荣,人口达百万 4.辽夏金;辽的南京(幽州),西夏的凉州,金的中都(燕京) 5.元朝:大都是政治文化中心,也是繁荣的商业都市,人口众多,商业繁荣。来自亚洲、东欧、非洲海岸的商队、使节络绎不绝。杭州是南方最大的商业和手工业中心。泉州是对外贸易的重要港口,外国旅行家称之为世界第一大港。 (5)明清时期 明朝建立时,明太祖朱元璋于洪武元年(1368)正月,即皇帝位,立国号大明,建都应天(今南京)。明成祖朱棣“奉天靖难”之后,把都城前往自己的驻地北京(顺天府),从此,北京就作为明朝的首都,南京就作为明朝的陪都。北京和南京是全国性商贸城市,全国还出现了数十座较大的商贸城市。1644年,清兵入关,仍然定都北京。满清政府实现闭关锁国政策,严格限制对外贸易,贸易限制在广州,广州十三行是清代设立于广州的经营对外贸易的专业商行,广州成为清朝对外贸易的主要港口。明清时期国内市场扩大,大量农产品和手工业品投放市场,品种达到两百余种;区域间长途贩运贸易发展较快;北京和南京是全国性商贸城市,全国还出现了数十座较大的商贸城市;商品经济向农村延伸,江浙地区以工商业著称的市镇,如雨后春笋,蓬勃兴起。

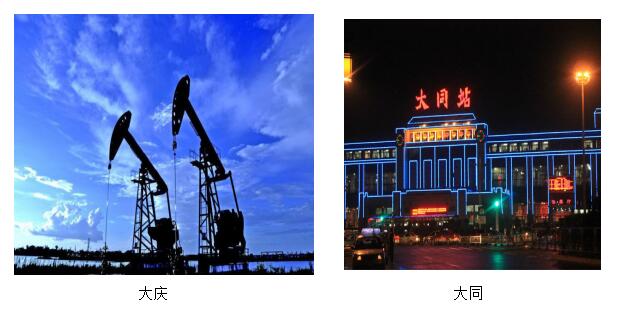

半殖民地半封建时期(鸦片战争后1840——1949 ):商阜开放与贸易口岸城市形成;铁路、公路建设与交通型城市兴起;工矿业发展与工矿城市出现;城市发展速度加快,区域差异明显。

新中国成立以来的城市发展过程:1949—1981年:全国人民代表大会在1955年通过了市和镇为省、州、地、县之外的基本行政单位,和设立市、镇的标准。这是我国继1909年的“城乡地方自治章程”,1930年的《市组织法》,一改历史传统,引入西方观念,将近、现代中国城市作为地方行政建制。1955年,国务院公布了市和镇的设置标准:凡常住人口2万人以上的居民点被列为市;2000人以上而同时非农业人口占50%以上的居民点列为镇。1965年,设市标准提高至人口10万人,镇则必需人口2500以上和75%以上为非农业人口。除了人口和非农业人口比例外,省会、县政府所在地,重要工矿基地和军事、交通要地可保留市、镇的建制。在中国历史上,这是首次在全国层面上将城镇定为独立的行政单位和空间单元,同时亦是拥有和农村地区有别的经济和政治功能的独立行政单位。1981年以后转型时期:转型的中国城市体系已出现了二元结构。在“由下而上”的农村城市化过程中,出现了大量的小城镇,特别是在经济发展较好和开放度高的沿海各省和东北三省,四川省。在其中的珠三角、长三角和京津唐地区,这些小城镇和邻近的外向型大城市紧密连接,成为三片城镇稠密的区域。在每一城市密集区内,新建的和效率高的高速公路和轨道交通将它们融合成为一个高度全球经济一体化的城市经济体系,实质地构成了“世界工厂”。这三个以外向型或出口工业为主导的城市经济区域,被称为“都会经济区”,成为二元结构中大区域式的城市化发展特色。在1999年,通过了工业总产值、外国投资和出口总值的分析,证明了我国存在上述三大都会经济区。

6、城市化

城市化――城市化是一个农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农活动、农村生活方式转化为城市生活方式的过程。

城市化的进程:内部市区城市化、外围市区城市化、郊区的城市化和逆城市化阶段

内部市区城市化:内部市区--包括城心地区和中间市区。城心、城心地区城市化主要是向心型城市化,城市化的表现形式立体的质的充实。中间市区指的是夹在城心地区与外围市区之间的环状区域,城市化在这个地区主要的表现形式是“填充”。

外围市区城市化:指的是内部市区外缘、与郊区接壤的环状地带,通称为城乡结合部。是城市化近域推进表现最激烈的地区。

郊区的城市化:郊区城市化是现代的一种普遍现象,即城市附近的郊区开始变成城市。伴随着城市中上阶层人口移居市郊,城市中心城区以外的郊区乡村区域的城市化过程。《中华人民共和国国家标准城市规划术语标准》第208款给城市化下的定义是:“人类生产方式和生活方式由乡村型向城市型转化得历史过程,表现为乡村人口向城市人口转化及城市不断发展和完善的过程。”

逆城市化:城市人口向乡村居民点和小城镇回流的现象。第二次世界大战后,世界范围内城市化发展的总趋势是不断地集中化、大型化。但同时在少数经济高度发达、城市化趋于饱和的国家,投资方向从大城市转向小城镇与乡村地区,出现了城市中人口减少、经济衰落的现象,这种衰退在城市的“内城区”(inner city)显得特别明显,而乡村地区人口却比以前增加。从而给乡村的环境,经济等带来一定影响。

7、城市体系的等级规律

(1)等级规模法则(位序——规模法则)

对于一个城市的规模和该城市在国家所有城市按人口规模排序中的位序的关系所存在的规律,就叫做位序-规模律。这个规律最早是由奥尔巴克(F.Auerbach)1913年提出的。他在研究中发现5个欧洲国家和美国的城市人口资料符合关系:PiRi=K (1)

(式中Pi是一国城市按人口规模从大到小排序后第i位城市的人口数; Ri第i位城市的位序;K是常数。)

1949年捷夫(G.K.Zipf)提出在经济发达的国家里,一体化的城市体系的城市规模分布可用简单的公式表达:Pr=P1∕R 注:Pr式中是第R位城市的人口;P1是最大城市的人口;R是城市的位序。

(2)城市首位律

这是马克·杰斐逊(M.Jefferson)早在1939年对国家城市规模分布规律的一种概括

。现象:他观察到一种普遍存在的现象,即一个国家的“首位城市”总要比这个国家的第二位城市大得异乎寻常。不仅如此,这个城市还体现了整个国家和民族的智能和情感,在国家中发挥着异常突出的影响。杰斐逊分析了51个国家的情况,列出了每个国家前三位城市的规模和比例关系,发现其中有28个国家的最大城市是第二位城市人口的两倍以上。有18个国家大于第二位城市三倍以上。即其中46个国家的首位城市是大的异乎寻常。

他认为:各国城市很少有相同之处,但在这方面却有这么多的共同点,这种现象已构成了一种规律性关系--城市首位律。

8.传统民居与世界文化遗产

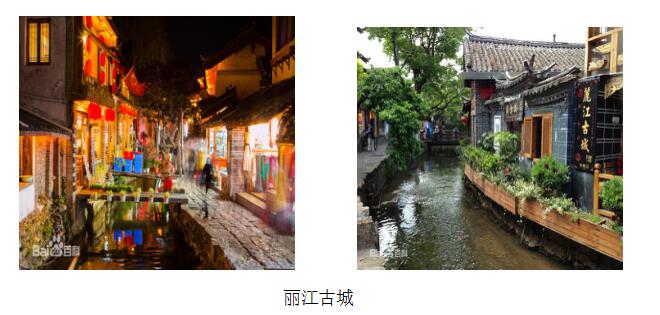

丽江古城位于云南省丽江市古城区,又名大研镇,坐落在丽江坝中部,始建于宋末元初(公元13世纪后期),地处云贵高原,面积为7.279平方公里。丽江古城内的街道依山傍水修建,以红色角砾岩铺就,有四方街、木府、五凤楼等景点。丽江为第二批被批准的中国历史文化名城之一,是中国以整座古城申报世界文化遗产获得成功的两座古城之一。丽江古城有着多彩的地方民族习俗和娱乐活动,纳西古乐、东巴仪式、占卜文化、古镇酒吧以及纳西族火把节等,别具一格。丽江古城体现了中国古代城市建设的成就,是中国民居中具有鲜明特色和风格的类型之一

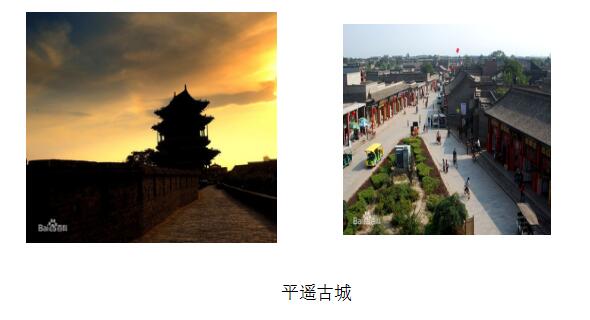

平遥古城位于山西省中部平遥县内,始建于西周宣王时期(公元前827年~公元前782年)。山西平遥被称为“保存最为完好的四大古城”之一,也是中国仅有的以整座古城申报世界文化遗产获得成功的两座古城市之一。2009年,平遥古城被世界纪录协会评为中国现存最完整的古代县城。2015年7月13日,平遥古城成为国家5A级旅游景点。平遥古城是中国古代城市在明清时期的杰出范例,平遥古城保存了其所有特征。而且,在中国历史的发展中,为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。

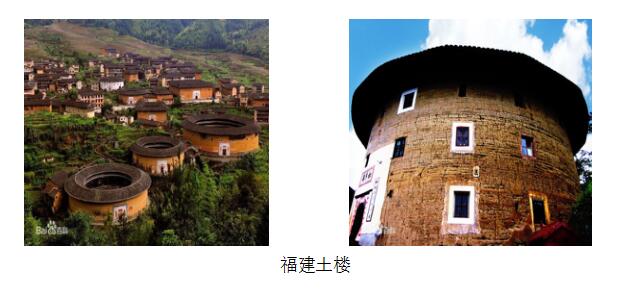

福建土楼,因其大多数为福建客家人所建,故又称“客家土楼”。[1] 土楼产生于宋元,成熟于明末、清代和民国时期。以土、木、石、竹为主要建筑材料,利用未经烧焙的土并按一定比例的沙质黏土和黏质沙土拌合而成,用夹墙板夯筑而成的两层以上的房屋。福建土楼含福建省永定县的高北土楼群、洪坑土楼群、初溪土楼群和衍香楼、振福楼,南靖县的田螺坑土楼群、河坑土楼群和贵楼、怀远楼,华安县的大地土楼群。其中二宜楼位于华安县仙都镇大地村,它是我国圆士楼古民居的杰出代表,素有“土楼之王”“国之瑰宝”之美誉,它以规模宏大、设计科学、布局合理、保存完好闻名遐迩,为全国重点文物保护单位。福建土楼作为福建客家人引为自豪的建筑形式,是福建民居中的瑰宝。同时又揉进了人文因素,堪称“天、地、人”三方结合的缩影.数十户、几百人同往一楼,反映客家人聚族而居、和睦相处的家族传统。因此,一部土楼史,便是一部乡村家族史。土楼的子孙往往无须族谱便能侃侃道出家族的源流。

2008年7月6日在加拿大魁北克城举行的第32届世界遗产大会上,被正式列入《世界遗产名录》。

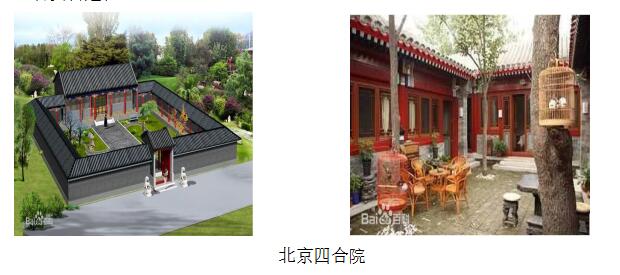

四合院又称四合房,是一种中国传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,通常由正房、东西厢房和倒座房组成,从四面将庭院合围在中间,故名四合院。自明代正式建都北京,大规模规划建设都城时期,四合院就与北京的宫殿、衙署、街区、坊巷和胡同同时出现了。据元末熊梦祥所著《析津志》载:“大街制,自南以至于北谓之经,自东至西谓之纬。大街二十四步阔,三百八十四火巷,二十九街通。”这里所谓“街通”即我们今日所称胡同、弄堂,胡同与胡同之间是供臣民建造住宅的地皮。 当时,元世祖忽必烈“诏旧城居民之过京城老,以赀高(有钱人)及居职(在朝廷供职)者为先,乃定制以地八亩为一分,分给迁京之官贾营建住。

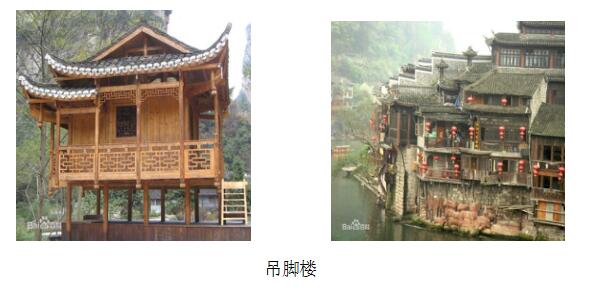

吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。吊脚楼多依山靠河就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。吊脚楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。干栏应该全部都悬空的,所以称吊脚楼为半干栏式建筑。