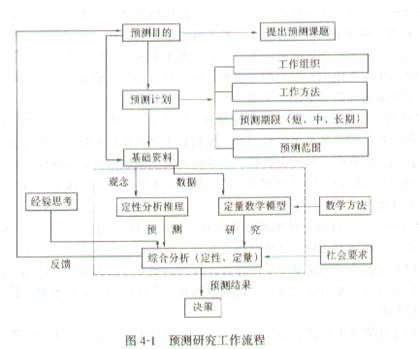

一、预测及其方法步骤

(一)预测的概念

预测是人们对客观事物未来发展的预料、估计、分析、判断和推测。

预测的作用:

认识和控制未来的不肯定性;

预期目标同可能变化的周围环境与经济条件保持一致;

事先了解计划实施后可能产生的结果。

准确的预测是编制土地利用规划的基础,评价规划的手段。

(二)预测程序

调查、收集和整理资料

建立预测模型

确定预测方法、实施预测

评定预测结果

将预测结果交付决策

(三)预测的主要方法

外推法:利用过去的时间序列资料来预测未来状态。

因果法:研究变量之间因果关系预测未来状态,分为确定性关系的函数关系和不确定性关系的相关关系。

直观法:主要靠人的经验和综合分析能力来预测。常见的方法有:集思广义法、德尔菲法、主观概率法、交叉概率法等。

二、人口预测

基本的目标:确定未来人口的总数及其年龄、性别构成,人口自然增长率,劳动适龄人口的增长率等。

各级土地利用总体规划中,人口预测主要对规划期内的指定年份以及规划期末的总人口、总劳力以及人口的有关构成等作出测算。

主要的人口预测方法:自然增长模型、劳动平衡模型、一元线性回归模型等。

1、人口预测——自然增长模型

PN=Po(1+K)n+⊿P

式中:PN:预测期末的人口总数(人);Po:预测起始年的人口总数(人);K:人口自然增长率(%);N:预测年限;⊿P:预测期内人口机械增长数(人),⊿P=C-D,其中:C:预测期内迁入的人口数;D:-预测期内迁出的人口数。

2、

人口预测——劳动平衡模型

![]()

式中:P---预测期末总人口;A---预测期末的基本人口;F---预测期末基本人口占总人口的比例;B---预测期末服务人口占总人口的比例;C---预测期末被抚养人口占总人口的比例。

3、人口预测——线性回归模型

一元回归的具体步骤:

将历年人口数按时间序列(年代)做散点图。选择曲线方程;

确定方程参数a、b值, 建立人口和年代的—元直线回归方程为:

![]()

统计检验,包括相关系数r;F检验;t 检验;利用回归方程预测未来年人口规模。

三、消费水平预测

区域消费构成,消费水平在很大程度上影响不同类型土地需求量的预测。

区域的经济发展水平和居民收入水平是决定消费水平的关键因素.

居民消费预测方法

比较法:从时间上平推,从空间上借鉴;

收入法:以人均GDP计算,推算居民消费额。

四、城市化水平预测

(一)城市化与城市化指标

1、城市化的概念:最通俗的概念是农村人口向非农人口的转化,农村生活方式向城市生活方式的转变的现象。

2、城市化的度量:主要指标法和综合指标法

主要指标法:人口比例指标和土地利用指标

复合指标法:

(二)预测方法

1、商品粮供应率预测法

2、国民生产总值预测法

3、基础投资规模预测法

4、农业人口转化预测法

5、多指标综合预测法

五、作物产量预测

(一)年平均增长率法

a=ao(1+r)n

(二)趋势外推法

主要有直线型、指数型、二次抛物线型等

(三)回归预测法

通过建立回归方程进行预测

六、土地利用潜力预测

土地利用潜力是指一定自然条件和生产力水平条件下,一定区域内,针对某种土地用途,土地具有的潜在利用能力和生产能力。

土地利用潜力包括:

①目前利用土地提高土地生产率和利用程度的潜力;

②未利用土地开发为各类用途后备土地资源的潜力。

1、建设用地的利用潜力

从以下几个方面分析建设用地的利用潜力

人均用地

城市用地结构

建筑密度和容积率

城市地下空间的开发

生态建筑

村庄的整理

二、农业用地的利用潜力

通过土地生产潜力的估算与现实生产力的比较分析,反映农业用地的利用潜力大小。

三、后备土地资源的利用潜力

七、农业用地需求量预测

挖掘农业土地利用潜力的主要途径:

农地整理:通过农地整理实现有效利用面积的增加,提高农用土地的利用潜力;

土地治理:通过科学的治理消除障碍因素,改善农业生产条件,提高土地生产力;

提高管理水平:通过增加投入,提升农业经营管理水平,提高产量,挖掘土地生产潜力;

增加科技含量:通过提高农业科技水平,增加农业生产的科技含量,挖掘土地的生产潜力

八、建设用地预测

提高建设用地利用潜力的主要途径:

城镇土地整理调整城镇用地布局,实行旧城改造,挖掘存量土地的利用潜力;

合理控制城乡人均建设用地标准;

提高城镇用地集约度:提高城镇土地利用的建筑密度和容积率化;

开发城市地下空间;

村庄土地整理。

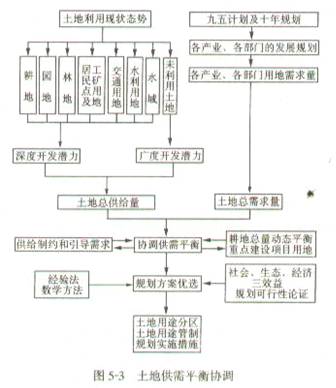

九、土地需求量预测结果的核定

对各部门提交的用地需求量预测结果,应在工作底图上落实其用地规模和布局,量算占地类型面积,统计各类建设占用耕地和农用地的比例。

各类用地特别是建设用地需求量预测结果的核定,除审核用地的布局、选址外,还要考虑各类生产建设本身对区位、气候、地形、地质、地貌、水文、能源、交通、环境保护等条件的要求,以及本乡(镇)生产力水平、自然条件、生活习惯、宗教民俗等因素,注重景观保护、生态保护、文物古迹保护,必要时应进行建设项目的环境影响评价。

建设用地需求预测的核定应与相关部门协商进行。