一、土地评价的目的

面向土地利用规划的土地评价目的:

适宜性评价分析需要调整的土地数量、分布和调整利用方向。

各类用地后备资源的适宜性评价,说明其适宜开发的方向、数量、质量、分布以及进行用地结构调整的可能性。

评价土地经营活动中的投入和产出,估计土地经营好坏,以及可供挖掘的潜力。

提出改良或消除障碍因素的途径和技术措施。

二、土地评价的原则

针对性原则:评价不能脱离土地具体用途或利用方式。只有针对具体的用途或方式才有意义。

持续性原则:土地的适宜性是指长期、持续利用下的适宜性。要注意用途改变后对土地生态条件的影响,避免短期行为。

因地制宜原则:土地评价中,土地利用种类的提出,必须考虑区域的自然、社会经济条件。

综合性原则:适宜性评价涉及到各行各业对土地的不同要求以及土壤、气候等自然和经济多方面的知识。只有分析才能客观地做出评价,增强评价成果的科学性和实用性。

三、评价单元的选择

以土壤图的图斑确定土地评价单元:利用土壤普查资料,节省大量调查工作量。但是缺乏明显的界线,往往和权属界线不一致。

以土地利用现状确定土地评价单元:自然地块(地段)或耕作规划单元以及种植地段等划分土地评价单元,是常用的方法。

采用网格方法确定土地评价单元:该方法的优点是简单,问题是评价单元的土地性质获取因难,成果的应用也受到相当程度的限制。

四、土地评价的基本程序

五、土地评价的种类

按用地类型和评价对象分类:耕地评价、林地评价、牧业用地评价、园地评价、城镇用地评估、旅游用地评估等

按评价的主要参评项目指标体系分类:

土地自然评价:土地适宜性评价、土地潜力评价、土地生产力评价等。

土地经济评价:土地国民经济评价、土地农业经济评价、土地单项或综合经济评价等。

按评价的方法分类:土地定性评价与定量评价。

(一)土地适宜性评价

准备工作----土地用途确定----土地评价单元的划定----土地用途与土地质量的比配----土地适宜性等级的确定----提交评价成果

(二)土地潜力评价

土地潜力级(Land capability class)按照土地的限制性种类、强度和改良措施等情况以及根据长期利用不导致土地退化为依据而进行分类,共分8个潜力级:

从I级到VIII级,土地在利用时受到的限制与破坏是逐级增强的,其中I到IV级在良好的管理下,可生产适宜的作物,包括农作物、饲料作物、牧草及林木;V级到VII级,适宜牧草及林业;VII级只适宜有条件放牧或发展林业;VIII级对农、林、牧都是不适宜。

(三)土地经济评价

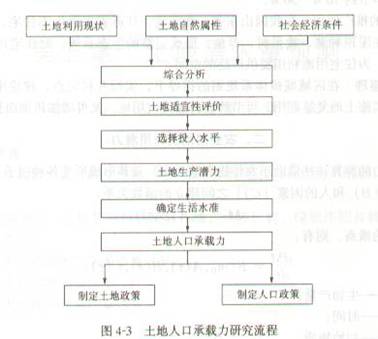

土地的人口承载力

1、土地人口承载力的含义

2、土地人口承载力研究的流程

六、土地利用分区

1、分区的依据和类型

土地利用分区(土地用途分区),是指以土地利用现状和土地资源的适宜性为基础,结合社会发展、国民经济和环境保护的需要,按土地利用方向的不同,将规划地区划分出不同的用地区域。

类型分为土地利用地域分区和土地利用用途分区:

土地利用综合(地域)分区是依据土地的自然和社会经济条件、土地利用结构、土地利用限制因素、土地开发利用方向和改良措施等差异性,并保持某一级行政区划的完整性所作的分区。

土地利用用途分区则是依据土地规划的基本用途和土地保护、利用、开发、整治措施的不同所作的分区。

2、分区的原则

①自然、社会经济条件和土地质量的相对一致性;

②土地利用方式、特点和存在问题的相对一致性;

③土地开发利用方向和整治、保护措施的相对一致性;

④与上一级分区界线相协调,并尽量保持下一级行政区划的完整性。

3、分区的方法和步骤

准备工作——包括拟定分区方案,收集、整理分区所需资料和图件。分区方案中要对分区依据、类型、方法等做出明确的规定。

拟定分区技术指标——分区技术指标应反映各类用地区对土地数量、质量和区位条件等的要求。

分区划线——具体划定各用地区的界线,一般采用图纸叠加与分区指标相结合的方法进行。

整理分区成果——各类用地区划后,相应确定各区土地利用原则、限制条件和管理措施等。