第二节 地球体模型

1.自然球体与大地球体

1.1 地球自然表面与自然球体

(1)地球自然表面

一个起伏不平,十分不规则的表面,包括海洋底部、高山高原在内的固体地球表面。

(2)自然球体

由地球自然表面是所包围的球体。

近代大地测量和人造地球卫星对地球观察资料分析表明,地球的极半径略短,赤道半径略长,长短半径大约差21km,是个更接近于两极扁平的椭球形;北极略突出,南极略扁平(图2-6)。

图2-6 从地外空间看到的地球

1.2 大地球体

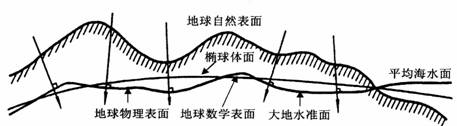

大地球体是指由大地水准面包围而成的球体。大地水准面是假定在重力作用下海水面静止时的平均水面,并设想此面穿过大陆与岛屿,连续扩展形成处处与铅垂线成正交的闭合曲面(图2-7)。大地水准面实际上是一个起伏不平的重力等位面,故也称其为地球物理表面。

图2-7 大地水准面与地球自然表面

所有地球上的点位与高程测量都在大地水准面上进行。

2.旋转椭球体与参考椭球体

为了测量成果的计算和制图工作需要,人们用一个表面与大地水准面相近的、可以用数学方法表达的旋转椭球体来代替大地球体。

2.1 旋转椭球体

(1)旋转椭球体的概念

一个假想的绕短轴(地轴)旋转且表面光滑的球体,用一个确定大小的椭圆绕其短轴旋转来描述,是对地球形体的二级逼近,其表面称旋转椭球面。

(2)旋转椭球体的描述参数

地球旋转椭球体的大小用长半径a和短半径b,或一个半径和扁率f 表示,三者具有数学关系:

f =(a- b)/a

由于推求所用资料、年代和方法不同,所得椭球体的描述参数也就不同(表2-1)。

表2-1 主要椭球体描述参数与使用国家

(3)我国常用的几个椭球体

我国1954年起采用克拉索夫斯基椭球体;1978年起采用国际大地测量和地球物理联合会(International Union of Geodesy and Geophysics ,简称IUGG)推荐的“1975年基本大地数据”椭球体。

2.2 正球体

与椭球体的体积相等的球体。如果忽略地球表面的起伏变化,按相等体积计算即可将椭球体换算成一个正球体,其半径为Rv=6 371 110m。

2.3 地球椭球体定位与参考椭球体

通过数学方法将地球椭球体摆到与大地水准面最贴近的位置上称椭球体定位,实现对地球形体的三级逼近。经过局部定位的地球椭球体,称为参考椭球体。